一大将曾身兼13职,权势一度高过多位老帅,最后为何被免职了

五卅惨案中的外交后援会活动

1925年的春天,是中国社会风雨飘摇的一年,也是罗瑞卿投入革命活动的重要节点。这一年,上海掀起了反对帝国主义的怒潮,而与之呼应的学生运动席卷全国。当时尚未满20岁的罗瑞卿,已经成为一名活跃的学生领袖。当年3月12日,为了更好地宣传孙中山的三大政策——联俄、联共、扶助工农,罗瑞卿与同伴任白戈共同策划并演出了话剧《孙中山之死》。

仅仅过了不到三个月,中国社会就面临更为严酷的考验。1925年5月30日,上海爆发了英帝国主义巡捕射杀爱国学生的恶性事件,也就是后来的“五卅惨案”。这起惨案迅速传遍全国,激起四方怒火,各地学生与工人群起而抗,要求对英日等帝国主义暴行负责。而当时身处其中的罗瑞卿,几乎是在第一时间投入了声讨帝国主义的行动中。

在广大青年中,罗瑞卿的行动迅速而果断,他与同伴迅速组织了“上海五卅惨案外交后援会”,全力支援惨案的各项后续抗争。他马不停蹄地参与集会、撰写宣传文稿,并不厌其烦地将传单分发到街头巷尾。当时,由罗瑞卿参与撰写和修改的数封“快邮代电”,用尖锐的语言控诉外国势力在上海的殖民残害。

武汉战场上的热血青年

1927年,革命气氛急剧升温,国共合作的第一次高潮与阵痛同样来势汹汹。年仅22岁的罗瑞卿,身处这一矛盾交织的历史节点,成为了武汉防御战的重要一员。

这一年夏天,叛军夏斗寅部企图进攻武汉,声势浩大,试图摧毁革命根据地的中心。而彼时武汉正是国共双方合作的大本营,是革命力量的重要象征,失去这里的后果不堪设想。作为年轻的革命战士,罗瑞卿参与了对叛军的坚决反击。

战斗中常有炮火连天的场面,他和战友们全副武装,跟着前线的命令一刻不停地调转方向,誓死捍卫阵地。一次,他所在的小分队接到前线传令,要求死守城区的一个关键制高点。敌军炮火猛轰不止,甚至掩埋了塌陷的建筑,但罗瑞卿率领小分队在废墟中寻找掩护,坚持作战。他身上的被服多处已经被弹片划破,但他紧握手中的步枪,目光始终紧盯着敌人的动向,丝毫没有退缩的打算。经过连续多日的浴血奋战,他们终于将叛军的多次攻势击退。

但胜利的喜悦还未持续多久,一个更为震撼的信息传来——南昌起义爆发了。对已经身经一线战斗的罗瑞卿而言,这无疑是振奋人心的消息。他很快告别武汉的前线,与一批志同道合的青年踏上支援南昌起义的征途,当他们行至九江时,消息却传来:南昌起义部队已经撤离。这个巨大的落差让罗瑞卿和同行者们一时难以言语。

返回武汉后,尽管局势愈加紧张,罗瑞卿没有选择退缩,而是积极思考新的斗争途径。1928年,他来到了上海,这座充满社会动荡的城市。在这里,他通过秘密渠道找到中共党组织,并终于正式加入了这个他仰慕已久的革命团体。

十三项职务的掌控者

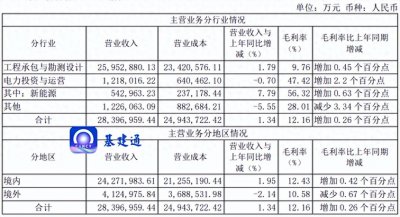

进入建国后,罗瑞卿迎来了个人职业生涯的最高峰。1959年庐山会议后,新中国进入了一个经济建设与国防布局同步推进的特殊时期。这一年,罗瑞卿的职业生涯也迎来了一个全新的高峰,他被任命为中央军委秘书长兼总参谋长。

此后数年,罗瑞卿在军政领域的职责范围不断扩大,他的肩头扛起了国防工业和军队现代化建设的重任。他先后兼任国防工业办公室主任、人民防空委员会主任、国防部副部长等职务。这一时期的罗瑞卿,已成为建国后首位集陆、海、空三军指挥权与国防工业管理权于一身的将领。在时局复杂的上世纪60年代初,他手握13项重要职务,几乎囊括了国内国防管理领域的全部核心事务。无论是军事改革、军工生产还是防空部署,他都要亲自过问、统筹全局。

为了应对高强度的工作,罗瑞卿展现出了惊人的执行力。据记载,他不仅熟读各类军事条令和生产文书,还能迅速抓住关键问题,为下属理清思路。他曾在短时间内调研华北、华东等多个军区,与各军区司令和政委深入交流战斗力建设的核心问题。从士兵训练到装备更新,从战术演练到后勤保障,他始终关注到每个细节。

在国防工业的布局方面,新中国初期的军工生产水平低,技术能力有限,时常需要从零开始设计乃至研发。为了高效推进军工计划,他不仅亲自主持了多个重点项目的协调会,还深入了解生产基地的实际困难。

掌控多个重要职务的同时,罗瑞卿的工作压力也在不断积累。建国后的全国军队改革与国防建设需要平衡资源,任务的紧迫性和工作量的繁重程度可想而知。同时,他在多线作战中对细节的高度关注,也让他的时间几乎被完全占满。尽管如此,罗瑞卿并没有因为这些负担放松对自己的要求。无论是对报告的审阅,还是对命令的下达,他始终保持着严谨的态度。

1962年东南沿海局势突然紧张,外部威胁加剧,为了应对潜在的军事冲突,中央军委决定展开一次规模空前的战备部署。这在当时的新中国尚属首次,没有成功经验可以借鉴。同时,由于各军种在组织体系和指挥方式上的传统差异,使得跨军种的协调和配合成为一大难题。在这种背景下,罗瑞卿被委以重任,全面统筹此次部署行动。

罗瑞卿亲自操刀规划了作战方案的主要框架,将陆、海、空三军力量进行分工协作。为了确保各军种适应新的协同行动,他制定了具体的训练过程,包括模拟战场的联合演练。从强化空中侦察到海上巡逻,从陆地布防到通讯网络的建立,罗瑞卿几乎参与了部署工作的方方面面。最终,这场跨军种的联合战备部署得以圆满完成。

军内改革和训练方法的创新

上世纪60年代初期,中国人民解放军正处于传统与现代之间艰难转型的关键时期,如何提升部队战斗力成为军队建设的核心课题之一。作为总参谋长兼中央军委秘书长,罗瑞卿在这一领域展现出了深远的战略眼光和强大的执行能力。1963年,他亲自主持修订了《中国人民解放军内务条令》。

在修订过程中,罗瑞卿着重将“政治工作是生命线”的原则写入军事法规。彼时,国际局势波诡云谲,中苏分裂日渐公开化,西方阵营对中国的抵制政策逐步加强,而国内也处于经济恢复和军队整顿的关键阶段。

解放军作为国家的中坚力量,不仅需要在战术上保持过硬,更需要在思想作风上统一步调,以应对可能出现的各种挑战。经过无数次讨论和修改,他最终推动了条令中关于政治工作的明确规定,使得军队的思想建设与军事能力相辅相成。

除了理论上的革新,罗瑞卿对士兵训练的实践改革同样倾尽全力。1964年,全国军队上下掀起了一场别开生面的“大比武”活动,参加人数高达10万人。罗瑞卿亲自参与活动设计,为比武制定了紧贴实战需求的新训练科目。

6月,罗瑞卿陪同毛泽东亲临北京军区的重要比武场地——杨村战术场观摩比赛。这一天,现场充满了紧张的期待,不少士兵顶着烈日进行演练,而罗瑞卿则始终神色专注地观察每一个训练细节。当场,士兵们的精准射击、灵活掩护以及高效协同令所有人叹服。观看结束后,毛泽东点头称赞,对罗瑞卿说道:“这样的训练很有意义,也非常实用。”

政治冲突与工程遗产

1965年,罗瑞卿被卷入了复杂的政治斗争之中。年初的中央军委扩大会议上,他与林彪围绕军事训练理念的分歧公开化。罗瑞卿长期主张“以战备为纲”的全面训练体系,强调实战化的军事准备。林彪则主张“突出政治”,将政治教育作为军队建设的核心。在存在分歧的情况下,罗瑞卿直言批判单一化的训练方针存在不足,这无疑引发了林彪及其支持者的不满。

在北戴河召开的军委会议上,林彪公开指责罗瑞卿“搞军事冲击政治”,将两人的分歧推至高潮。尽管如此,罗瑞卿并未因此放下手头的工作。他依然专注于推进多项重点国防工程,尤其是在新技术武器的研发领域,他表现出强大的推动力。1965年10月,罗瑞卿主持召开了一次重要的核潜艇研制协调会。在会上,他力排众议提出“边设计边施工”的攻坚方案,以弥补时间紧迫和资源不足的矛盾。

11月,罗瑞卿亲赴酒泉卫星发射基地,参与和视察我国首次导弹核武器试验。试验当天,发射场上的罗瑞卿站在一线指挥的位置,目睹了导弹成功命中目标的全过程。仅仅一个月后,阴霾袭来。1965年12月,中央政治局在上海突然召开一场会议。在这次会议上,罗瑞卿因“破坏军委团结”等指责而遭到批判,并被解除所有职务。这一事件让他从军政体系的巅峰迅速跌入深谷。

参考资料:[1]陈杰.论罗瑞卿的公安队伍建设思想[J].毛泽东思想研究,2006(3):47-52