这是1930年的四川青城山?30张罕见老照片,震撼到你!

相传,在南宋年间,青城山下有一千年修炼的白蛇,幻化作美丽女子叫白素贞。她与许仙在杭州西湖断桥相遇,两人一见钟情并结为夫妻,留下了一段千古佳话。

神话故事里白娘子的出生地,就在四川的青城山。这里林木青翠,群峰环绕,享有"青城天下幽"的美誉。青城山是我国四大道教名山之一、国家5A级景区、天下第五名山。

青城山山门

民国时期,很多摄影师登上青城山,用相机记录下了青城山的壮美。这些老照片(黑白照片上色修复清晰度),有的是第一次曝光,就连当地人也没见过。因此很珍贵,值得你收藏!

有道是:自古青城天下幽,寻仙问道志终酬。桢楠叶茂鸣黄雀,古观檐钩镌紫虬。

站在青城山上极目远眺,山空翠四合,峰峦、溪谷、宫观皆掩映于繁茂苍翠的林木之中。“幽”字是青城山的性格。自古以来,青城山是文人墨客探幽访胜和隐居修炼之地。

青城山,是中国道教名山之一。山上的主要道观有:天师洞、祖师殿、上清宫、老君阁、建福宫、圆明宫、玉清宫等,闻名天下。巴蜀风光不胜游,青城尽览万重幽。

这是青城山的天后庙,正中是一座三层楼阁,飞檐高挑,很是壮观。在楼阁的上方悬挂着“巨光天后”的牌匾。楼阁四周绿树苍翠。登临悟道方知妙,古刹钟声韵味浓!

仔细看,有两人正站在二楼的观景台上。不过,关于青城山天后庙,并没有找到相关的文字记载。这张照片到底是不是拍摄于青城山,也有待考证。

青城山分前、后山。这是位于青城山前山的上清宫正殿。上清宫是一座道观,始建于晋代。后代历经多次毁建,至今已有1700余年的历史,宫内供奉着道教始祖老子。现存庙宇建筑,为清朝同治年间(1862年-1874年)所建。

上清宫山门上的“上清宫“匾额,字体工整,为蒋中正1940年所写。左右楹联“于今百草承元化,自古名山待圣人”,为于右任撰写。

30年代,青城山上朝阳洞景象。朝阳洞位于老霄顶的岩脚,洞口朝东,里面可容纳数百人。洞口两侧的木墙上分别写着“朝阳洞”和“古仙境”。圆形的门洞内坐着两个人。

洞前岩壁上有“三丰旧居”石刻,相传张三丰在这里修炼成仙。每逢睛天,旭日东升时,岩壁上金光灿烂,体现出道家崇尚朴素自然的风格。

这张照片,也是拍摄于朝阳洞。朝阳洞崖壁外,有一排依山而建的廊屋,古色古香,建筑与山体和谐相融。朝阳洞究竟建造于何时,现已无法考证。据说,当时的洞口修建有小庙。

民国时期,朝阳洞内建有单檐的殿宇,悬挂有徐悲鸿撰写的楹联,现在还能看到。

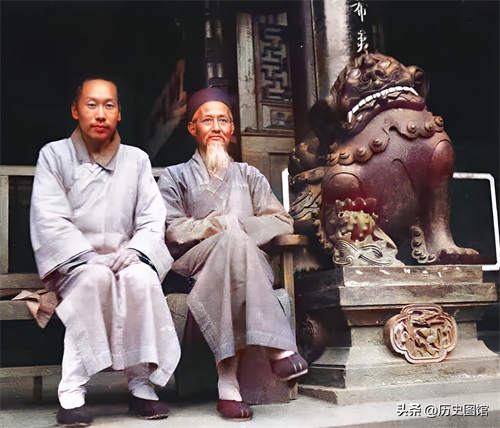

青城山上一座道观前,坐着两名道士。右边留有白须者是师傅,精神矍铄仙风道骨。坐在旁边的是他的弟子。大门口的石狮子形态生动。

青城山历史悠久,为道教全真龙门派圣地、中国道教发祥地之一、全国道教十大洞天的第五洞天。青城山闻名海内外。

一名男子来到青城山天师洞三清殿前。天师洞也叫常道观,是青城山道教宫观的核心。观内正殿为"三清殿"。天师问道祥云袅,溶洞寻幽紫气怡。仙履清凉奇幻景,上清晨雾掩莺啼。

三清殿面阔五间,殿前设有九级台阶,大殿前檐矗立着六根石圆柱。重檐飞瓦,古朴宏伟。三清殿前银杏阁旁边,有一株古树,传说为东汉张天师亲手种植。

照片中这座小石桥叫“步青桥”。溪流泉水绕山转,风唱莺歌仙境一般。步青桥,位于太平场到青城山的一条山道上,为进山口的必经之桥,寓意为平步青云。

当年,青城山下白素贞,一心向道无杂念,皈依三宝弃红尘。希望勤修苦练来得道,脱胎换骨变成人。如今,青城山中云茫茫,却不见当年的白娘子。

民国时期,一名外国人登上青城山,走到密林深处休息。当时的青城山,森林植被没有遭到破坏,保持了自然的原生状态。这里树木参天,高大的松树遮天蔽日。

青城山水秀林幽,闻名天下,也吸引了很多外国人到这里寻幽探密。他们一到这里,就被青城山的美景所折服,流连忘返。

民国时期,青城山上的几名樵夫。他们腰间挂着专用的道具,正沿着石头台阶向山上走去。他们以砍柴、卖柴为生。

这些人从山上砍柴,搬运到山下去卖,用卖柴换来的钱,购买米面油等生活物资。从事这份工作,十分辛苦。

这是位于青城山建福宫与天师洞之间的一座牌楼,上书“天然图画”四个大字。这是一座十角重檐式的亭阁,建于清光绪(1875-1909年)年间。

天然图画的建筑形式为混合式木梁架、重檐歇山顶、小青瓦屋面,面阔三间。在牌坊的后面还有一座药王殿,供奉着唐代药王孙思邈。

这是民国时期青城山的五洞天,牌楼前有一座条石砌筑的单拱桥。这里上依岩岭、下临深谷,四周古木参天。有道是:他年若有脱俗运,愿伴仙观做道俦。

五洞天位于天然图画坊与天师洞之间。如果你想登上青城山,五洞天是必经之路上的一座牌坊。照片里的五洞天牌楼和现在的没有太大变化。只不过原来的白墙壁变成了红色墙壁。

民国时期,青城山下一处稻田里,一名农民正在赶着水牛耕作。在他身后,是一望无际的稻田,禾苗绿油油的。看样子,又将是一个丰收年。

这是青城山上的集仙桥,也叫迎仙桥,照片拍摄于1920年。桥上建有桥楼,檐下悬挂一块“集仙桥”牌匾。

青城山的美与生俱来:蜀山西南千万重,仙经最说青城峰。青城嶔岑倚空碧,远压峨嵋吞剑壁。

民国时期的二王庙,是纪念是都江堰的开凿者、秦蜀郡太守李冰父子的祀庙。二王庙始建于南北朝时期,现存的建筑是清代重建的。高大的牌楼上“泽汉雨渠”四个大字分外醒目。

二王庙古建筑群,是世界文化遗产都江堰的重要组成部分。山门“二王庙”3个字是爱国将领冯玉祥将军的手笔。园中植满各种名贵花木,古木参天。

民国时期,青城山上的圆明宫面貌,这是圆明宫内的一座牌楼。圆明宫是一座道观,位于城前山门北侧。始建于明代万历年间(1573-1620年),后代历经多次修葺。

圆明宫殿堂之间,有相互独立的庭院。宫内宫外,树木参天,环境优美。

青城山上,丹梯千级,曲径通幽。山道路旁,矗立着一座小型古塔。该塔建于石台之上,高有两层。这是一座道教砖塔,具体叫什么名字无法考证,可能已经消失在历史的长河中了。

古人有诗赞青城山:叹巴蜀胜地多名山,青城似瑶台。拥翠峰北起,岷乳哺,紫气东来。

这是青城山上的“古常道观”山门。山门两侧一副楹联:胜地冠两川放眼岷峨千派绕,大名尊五岳惊心风雨百灵朝。对仗工整,气势磅礴。道出了青城山在名山五岳中的地位和影响。

古常道观,在隋朝时称为“延庆观”;到了唐朝时期改称“常道观”。常道观距建福宫2公里,人们习惯上把整座常道观称天师洞。

民国时期,青城山宋丈人观遗址出土的石瓶供具。丈人观创建于唐代开元十二年(724年),唐徐太亨《敕建丈人祠庙碑》云:“夫丈人山者,本青城山,周回二千七百里,高五千一百丈,即道家第五宝仙九室之天矣,黄帝拜为五岳丈人,因以为称。”

丈人观在宋代改名"会庆建福宫"。现存建筑仅有两院三殿,为清光绪十四年(1888年)重修。照片中这只石瓶供,发掘于宋丈人观遗址。瓶身上还雕刻有文字。

古丈人观,原址在青城天国山中,融昭寺崖前。民国时期,在宋丈人观遗址出土了石头台基。在这座石头台基之上,应该有一座大殿,不过已经消失。

宋代诗人白逊在《游青城山》中写道:青城山中云茫茫,龙车问道来轩皇。当封分为王岳长,天地截作神仙乡。

民国时期,站在青城山上远眺,都江堰全景尽收眼底。都江堰是著名的古代水利工程,是全世界至今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。都江堰建成后,成都平原沃野千里,成为了“鱼米之乡”。

写在最后:千百年来,青城山的香火愈来愈盛,道家修建的观宇与亭阁始终深藏于密林之间,与四周的山林岩泉融为一体。透过这些民国时期的老照片,我们看到过去的青城山也很美。如今的青城山,林木葱茏幽翠,中国道教名山之一。有道是:青城山上万重幽,不见当年白素贞。