西晋王朝为何会迅速灭亡?

西晋国祚仅51年,有人说西晋处在多事之秋,先有“八王之乱”后有“永嘉之乱”,还有五胡内迁和流民起义,社会转型期固有的结构性矛盾导致了它的灭亡。

然而,一个不容忽视的现象是,西晋也是中国历史上最腐败的王朝之一,许多复杂的社会矛盾其实都源于这一点,可以说西晋的迅速灭亡主要是由严重的腐败造成的。

西晋的开局本来一片大好,但司马炎很快放松了对自己的要求

西晋建立之初出现了“太康之治”,与汉初的“文景之治”、唐初的“贞观之治”以及明初的“洪武之治”齐名,都是中国历史上著名的治世。

司马炎

西晋的开国皇帝是晋武帝司马炎,虽然在雄才大略上略输祖父司马懿、叔父司马师和父亲司马昭,但也是一位想积极作为的皇帝。司马炎也深知“艰苦奋斗”的道理,早期他也力倡节俭、反对奢侈。

有一次,司马炎患病初愈,按礼制大臣要来朝贺,有些大臣朝贺时还带来了礼物,司马炎不收,并下令今后不许再这么做。还有一次,一位太医得到了一件精美无比的雉头裘,觉得只有天子才能享用,于是献给了他,司马炎不但不收而且很生气,下令当众将这件名贵的衣物焚烧在殿前,说今后有人再向皇帝送礼就要治罪。

上行下效,在司马炎的影响下奢靡之风迅速刮向上层社会

上行下效,令行禁止。如果司马炎始终保持这种作风,想必西晋朝野上下必定是一番“风清气正”的氛围,但司马炎却没能保持住。到晚年的司马炎则是好大喜功,骄奢淫逸!

正所谓“上梁不正下梁歪”,皇帝的奢侈也影响了当时的皇亲和世家大族,当时西晋皇室骄奢腐朽,世家大族也是贪暴恣肆,奢侈成风,而且攀比之风盛行!大臣傅咸上疏说"奢侈之费,甚于天灾" ,请求皇帝制止,但司马炎不仅无动于衷,还资助其舅争富。官僚们不仅奢侈成性,而且公开抢劫、杀人。而这一切,也使得西晋政风腐败,党派乱起,宗室权力扩张,皇权衰落!给后世之君留下隐患。

《晋书》记载:“泰始中,帝博选良家以充后宫,先下书禁天下嫁娶,使宦者乘使车,给驺骑,驰传州郡,召充选者使后拣择。”为了自己选后宫连民间嫁娶都要禁止一下,仅这一条司马炎就可以归入暴君的行列了。

这种骄奢淫逸之风蔓延到下面更是有过之而无不及。那些人不仅在家里享受,还互相斗富。司马炎不仅知道,还暗中资助自己的亲戚王恺。这种不正之风让西晋迅速腐化。

西晋全社会拜金主义盛行,人们普遍缺少正确的价值观

追求享乐离不开钱,奢靡之风下必然导致拜金主义,这种风气一经产生就会从上层社会刮到向社会的各个角落,败坏整个社会的风气,与历代王朝相比,西晋不仅是最奢靡的王朝,也是拜金主义最盛行的王朝。

王戎不算普通的官僚,他官做得也很大,先后担任过吏部尚书、太子太傅、司徒等要职,但他也是“竹林七贤”之一,算名士吧,既然能跟嵇康、阮籍这些人聊得来,应该属于淡泊名利、视金钱如粪土的人,但《晋书》说他“积财聚钱,不知纪极”,不仅爱财如命,而且很抠门,《世说新语》说他常与夫人拿着象牙筹计算自己有多少财产,日夜不辍、乐在其中,人称“钱癖”。

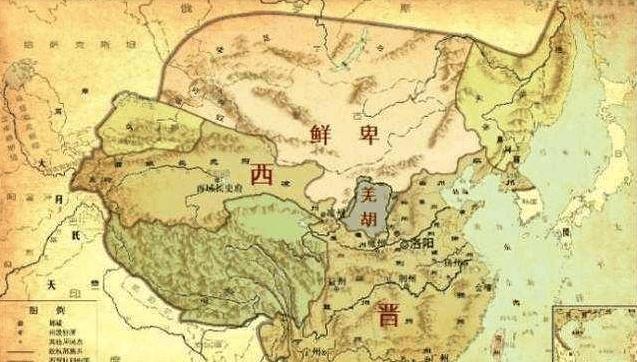

西晋地图

享乐主义、拜金主义必然地助长了腐败现象,西晋成为腐败最严重的王朝

西晋社会上的不正风气还体现在选人用人上,经过曹魏一朝的不断“改造”和本朝的继续发展,曹操当年在《求才令》中强调的“唯才是举”已被门阀制度和用人唯亲所替代,强调门第和出身的九品中正制逐渐固化,名义上有中正官的评议和选拔,但中正官很难秉持公正,结果出现了“你关照我、我关照你”的局面,官员晋升靠的不再是才能和业绩而是出身和门路,既然如此,大家也就不愿意在前者多下功夫,而是想办法去投机钻营。

腐败让老百姓对西晋王朝失去了信心,人们由“拥晋”到“弃晋”

西晋王朝建立没多久就失去了最初的光芒,变得越来越腐朽,处处透出一股霉烂的气息,不仅上层社会如此,普通阶层也竞相比富比奢、追求金钱,傅咸说:“古者尧有茅茨,今之百姓竞丰其屋;古者臣无玉食,今之贾竖皆厌粱肉;古者后妃乃有殊饰,今之婢妾被服绫罗;古者大夫乃不徒行,今之贱隶乘轻驱肥。”

价值观的错位导致整个社会进取心的不足,后人评价魏晋士人多“任诞”,指其尚空谈、做实事少,又说当时的一些名士多有服药、饮酒的习惯,这些习气、风尚与当时“绮靡”的文风一样,都是整个社会所共有的不良风气的共同写照。

诸王权重,尾大不掉

前史再三证实,封建制(封邦建国制,非指封建社会)只合适夏、商、西周三朝,在以后的任何朝代都是祸乱的本源。西汉已是前车之鉴,但晋武帝却仍然大封宗室、勋臣为诸侯。单以司马宗族的诸侯王为例,一起封王者达27人,每一位都取得大片封地及为数众多的军队。诸侯王的标准当时分大、次、小三等,其间大国设置战士5000人,次国战士3000人,小国战士1500人,实力相当雄厚。

西晋藩王分封图

平定江南后,武帝下诏减少州郡所领战士数,连边郡区域的驻军也大幅减少,单单对诸侯王“法外施恩”,因此诸王国的军队变成本地上的主力军,具有了叛变的本钱。果不其然,武帝死后不久,“八王之乱”便迸发,杀得神州天昏地暗,直接致使西晋的消亡。

异族内迁,难民危机

自东汉末年以来,边疆少数民族因天灾、战役等原因屡次大量内迁,与本地汉人杂居共处,由此引发了一系列民族矛盾。在西晋年间民族矛盾变得愈加严峻,引发数起大规模暴乱事情,如鲜卑族秃发树机能暴乱、匈奴族郝散暴乱和氐羌齐万年暴乱等。到晋武帝平吴前后,民族问题现已成为一个比较突出的社会问题,急需对策解决。

但是文恬武嬉的朝廷不仅没有对策可言,乃至对一些忧心时局之士提出的中肯主张,往往也是置之不理。比如江统的《徙戎论》提出,应将内迁关中的少数民族迁出关外,“申谕发遣,还其本域,慰彼羁旅怀土之思,释我华夏纤介之忧”,过后看来是怎么的远见正确。

本来西晋朝廷不仅没有大规模斥逐内迁异族,反而昏招迭出,为异族叛变发明有利条件:大肆抓捕异族难民为奴隶,拼命压榨克扣;减少州郡所领战士数,连边郡区域的驻军也大幅减少;诸王混战不已,自废司马家“武功”。如此种种,总算引起五胡乱华局势的呈现,也直接致使西晋的消亡。

异族内迁

清谈误国

曹魏时期的清谈主要是用于讨论政治上的实际问题,司马氏移魏鼎登上皇位之后,对仍然支持曹魏政权的士人实行了残酷的镇压。而这些眷恋曹魏,不愿意在司马氏的朝廷做官的士人就开始崇尚老庄学说,以自然为尊,终日放荡不羁、率性随意,对司马氏鼓吹的儒家明教弃如敝履。其中的代表人物就是“竹林七贤”中的嵇康和阮籍,他们摆出一种非暴力不合作的态度,不愿意与司马氏妥协,哪怕付出生命的代价。

这种潇洒风流的生活方式对遵循名教礼仪的儒家士人无疑是非常有吸引力的,但是他们倾慕老庄崇尚自然之说,终日流连山水之间,不问世事,却又舍不得自己的一身官袍和优越的生活。于是乎他们中的佼佼者就发明了一种理论,将自然和名教强行杂糅混合在了一起,从而产生了晋朝特有的清谈,让的他们既享受着朝廷的富贵,又能林下风流,更重要的是内心还不用觉得愧疚,好一个名利双收。结果可想而知,以玄言虚无为高尚,以务实勤勉为粗劣,最终朝纲崩坏,家国俱亡。西晋最后的太尉王衍在临死前说道:“吾等若不祖尚浮虚,不至于此”,可惜他明白得已经晚了。

顺便说一句,了解历史的朋友都知道,三国最终被司马懿的孙子司马炎给统一了,但是只要很少人知道,司马炎的子孙本来并不姓司马,而是姓牛,由于他们本来是牛金的子孙。

或许有兄弟就会问了,这东晋的开国皇帝不就叫司马睿吗?你怎样他姓牛呢?据《晋史》和《魏书》记载,司马懿的孙子司马觐袭封琅琊王后,其妻夏侯氏被封为妃子。

夏侯氏人很风流,没多久就与王府一个叫牛金的小吏勾搭成奸,后生下了司马睿。而西晋被灭亡后,司马睿被江东士族拥护为帝,成为了东晋的开国皇帝。

明朝思想家李贽,就直称东晋为“南朝晋牛氏”,而不称司马氏。

魏晋禅代,使西晋成为一个没有经过农民起义洗礼而建立的王朝,这是西晋的幸运,但某种意义上也是它的不幸与不足。因为统治者居安思危的意识会因此而减弱,司马炎不把追求享乐当成大问题,视社会上弥漫的拜金主义为不见,是没有意识到它们不仅败坏了社会风气还会助长腐败现象,最后让统治者失去民心。再加上其他的那些外在因素最终导致了晋朝的迅速崩溃。