摩梭族,在篝火旁燃起的“走婚”,何处是归程?

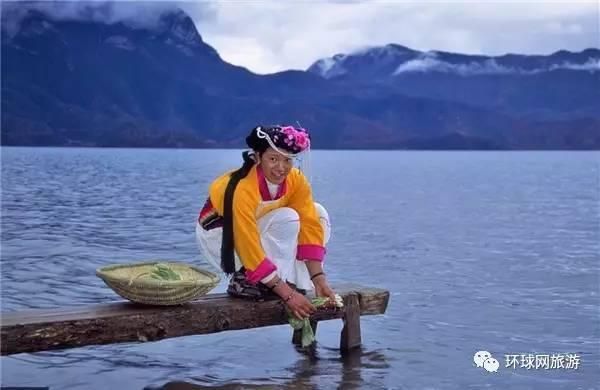

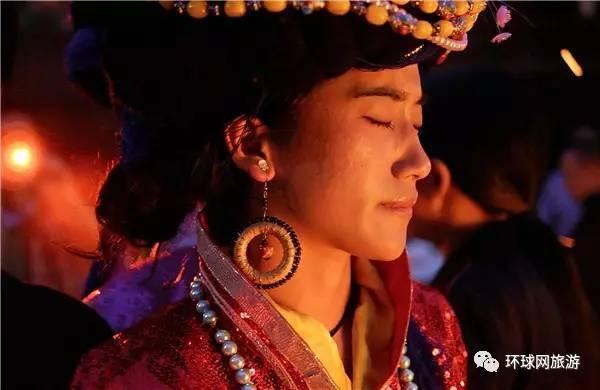

关于摩梭,有着太多的赞誉和神秘,“人类最后一片净土”、“西梁女儿国”的真实标本、独特的“走婚”风俗、秀丽的泸沽湖闻名中外。

走婚的传说和缘起:摩梭族版的牛郎织女

摩梭族的母系制不是孤立的社会现象,它有悠久的历史。摩梭人是古羌戎的后裔。他们最初分布在我国西北地区。后来由西北迁入西南。据资料记载,汉代川北汶江一带就有了母系制习俗,到了唐代,甘孜州境内有一个东女国,《旧唐书》中就曾记载东女国为西羌之别种,俗以女性为王。同时,在它南方的罗女蛮,则很有可能就是人们以图腾族名对摩梭或彝族的称呼。其中突出女字,也能说明与保留母系制有关。而随之发展而来的走婚制,历史中也有相关记载,康熙的儿子果亲王允礼在护送达赖入藏时,还目睹过当地的走婚,并为此作了一首《七笔钩》,其中提到的“妇女当家屋中走”正是妇女担任家长的表现,而“方便门儿,尽管有人走”则反映了当地的走婚习俗。到了道光年间,更盛传盐源(现属四川凉山彝族自治区)多恶习,女多不嫁。这些都说明摩梭族母系制的发展是源远流长的。

阿夏的美丽神话

摩梭人活灵活现地为诸山神编造了结交阿夏的神话(阿夏意为亲密的情侣),每个山神都有自己的阿夏,受母系制遗风影响,永宁、左所的摩梭人信仰干木女神,横卧在湖畔的狮子山便是干木女神的化身。传说泸沽湖就是由干木女神的泪水形成的。干木女神在湖的北岸,而湖的东岸也是一座山,是一个男神,干木女神和他是一对阿夏。有一次男神去干木女神处走婚,又说又笑,竟然忘了时间,不知不觉便天亮了,而阿夏生活必须在鸡鸣前结束,这时男神慌了,他骑上马就往家奔,但又放心不下干木女神,勒马回顾,但由于缰绳拉得过紧,马前蹄高抬,又重重落下来,踏出一个巨大的蹄窝。就这样,男神化身为一座山,如同一个男人永远回顾着干木女神。干木女神见状,心痛不已,所流的泪都流到马蹄坑中,最后汇成了泸沽湖。因为这些神话故事的存在,走婚也弥漫着神秘和浪漫的色彩。

家庭成员共享财产的纯朴情感

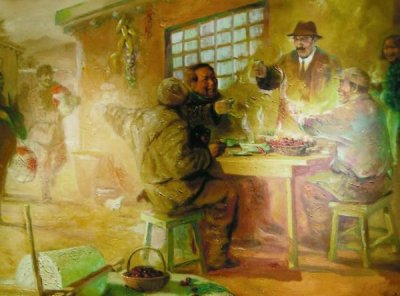

传统摩梭文化没有私有财产权之概念,一切财产由家庭成员共享。房间内没有自己的衣物,院子里则挂满共用的衣物,他们生活的原则是分享而不是占有,因而摩梭男子没有成就功名、成家立业的社会压力,男女大多一起劳动。劳动因而与亲情、友情、爱情联系在一起,具有人类最纯真朴实的情愫。互相关心、无拘无束、和谐自然,摩梭族人对这一切发自人类深处的本能都毫不掩饰。

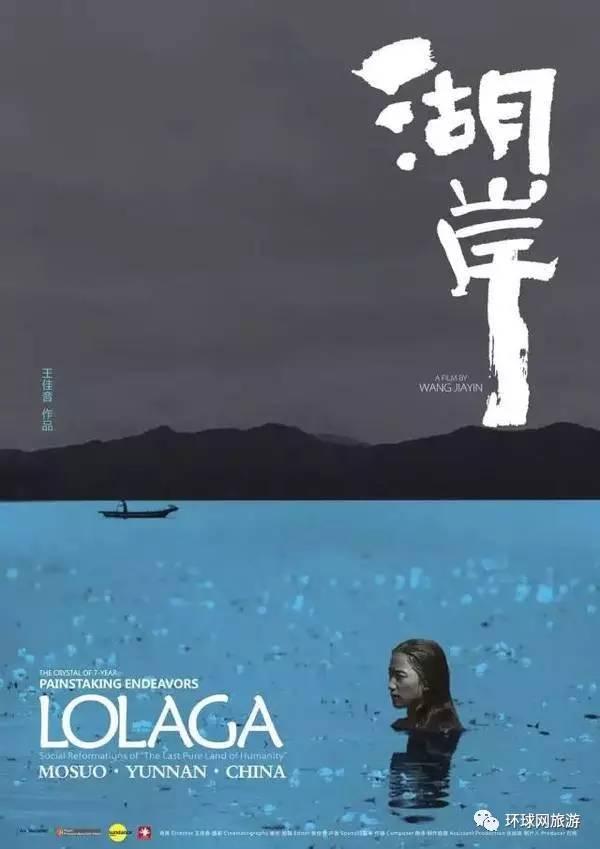

然而,现状是什么呢?在青年导演王佳音的纪录片《湖岸》里,展现了摩梭族是如何在时代的浪潮中一步步被推上岸又像浮萍一样无所归依的全过程。

导演自述拍这部纪录片的原因:

当我时隔多年第一次回到中国的时候,就想制作一部电影。故乡让我感到有些陌生。很多童年记忆中的地方都已消失,那些童年即景、和玩伴们调皮打架的地方被一些现代建筑和高楼大厦取代,我感到有些迷失,他们似乎以后只能在记忆中找寻了。当今中国几乎所有城市都变得越来越相像,在经济发展的大潮下,一种趋同化倾向渗透着中国的每一个角落。我希望在中国找到一个尚未完全涌入这场大潮的地方,在开始变化或变化之前,纪录和分析这个过程。去呈现这种变化带来的得失。

旅游业的发达让摩梭从深山走向大众的视野,曾经严肃的祖母屋早已被喧嚣的游客占领,而一生一世的阿夏也天各一方,在留守和出走的矛盾中走向分裂。原本是美丽而忠贞的“走婚”也成为旅行社的宣传噱头,摩梭人集体坐上了市场化的小船,在湖面飘荡。

那曾经的为远方来客唱的祝酒歌成了摩梭人疲惫不堪的重复表演;能歌善舞的技能也被市场影响下的赚钱能力所取代;没有文字只有自己语言的摩梭族慢慢说着流利的汉语,古老的语言也将会成为历史学家研究的标本。而那盆永远不能熄灭的火塘也被冷水无情地浇灭,一切仪式和家庭关系都分崩离析。

这群摩梭人“上岸”的生活,是否还有一艘小舟可以承载,一种强势的文化和潮流在改变一地文化的同时,我们是否能够保持文化的多样性,从人的角度来说,幸福的生活的定义,如果发生改变,那是基于什么?这个摩梭人的故事可以放置在全球任何地方任何背景之下:某种程度上,我们都是湖岸边的居民。

环球旅游原创

责编:刘瑞莹、孙磊

【本文来自微信公众号“环球网旅游”】