看不见的战线:影视剧中的无线电技术侦察场景

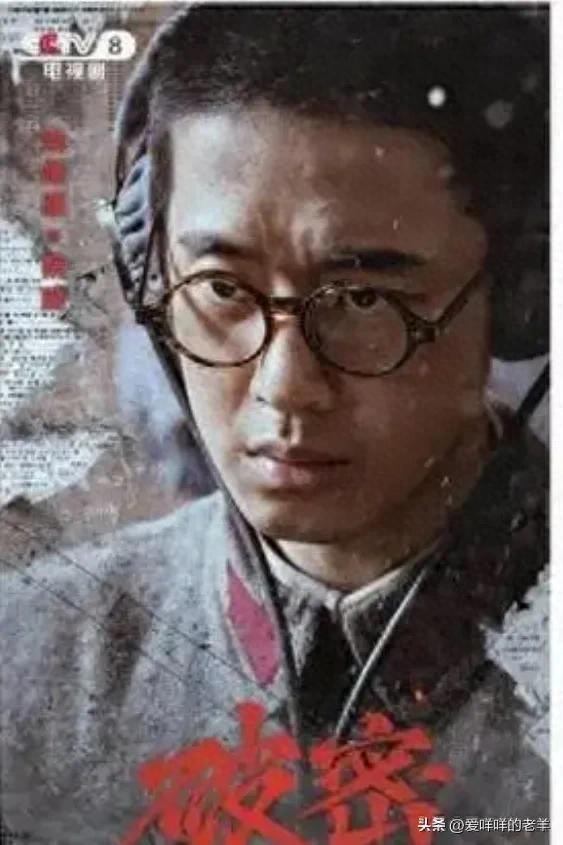

前不久,中央电视台播放的《破密》,形象地再现了红四方面军蔡威等人的光辉形象。无数先烈在看不见的战线与敌军展开生死搏斗,为中国革命的胜利提供了保障。

电视剧《破密》主人公蔡威是真实存在的历史人物。看到这部电视剧,人们深为革命先烈蔡威的事迹所感动。

1901年,意大利人马可尼用莫尔斯电码将字母与信号送到了大西洋,证明了无线电波无限的潜力。无线电通信技术很快就应用到社会生活中,军队也很快采用了这一全新的通信技术。

第一次世界大战时,参战大国使用埋地电缆与被覆线路传输电报电话信号;有的参战国无线电台配备到营一级指挥所。

1905年5月,无线电侦察在日俄战争中首次被实战应用,标志着电子战的开始,同时也意味着侦察监视手段步入了电子信息时代。

传统的无线电侦察技术主要包括:侦收、侦听、测向、破译等。(侦收指秘密抄收敌台讯号、侦听指秘密监听敌台无线电通话、测向指测算出敌台方位、破译即破解敌方密电码)。

中国工农红军应用无线电侦察技术要比自己的对手早得多了。

国民党军很长时间误判了红军的技术侦察能力,认为红军这一帮“土包子”连无线电台都没有。因此,国民党军的无线电台联络毫无加密措施,有许多时候就是在电台中明呼自己已经到了哪里,下一步还准备去哪里。这样一来,就等于不断地向红军报告其部队的行踪和部署。

中央红军利用第一次反“围剿”中缴获敌军的“一部半电台”,于1931年1月6日在红军总部驻地江西宁都小布成立了第一部无线电侦察台。同年5月,红军报务员王诤在电台上侦听到国民党第28师发给吉安留守处的一份电报:“现在富田,明晨出发。”在这份电报中,敌军还透露大部队的目的地是东固。

王诤将军

王诤马上向毛主席、朱总司令汇报这一个重要情报。

红军提前在东固设了埋伏,全歼了第28师和47师的一个旅,取得了第二次反围剿的胜利。

曾任红军报务员的邹毕兆回忆,第三次反“围剿”时,红军建立的每个无线电台,除了通信以外,都兼做收听国民党军队电台报告自己所在地名和报告他是隶属哪个部队的工作,还抄收南京中央社发的新闻。瑞金中革军委和前方总司令部都还有专门的侦察台,获取蒋军的位置。

在中央红军,无线电技术侦察工作的创始人除了王诤之外,还有曾希圣、曹祥仁、邹毕兆、戴镜元等人。

曾希圣

在红四方面军,与蔡威一起在上海接受无线电训练,后来又共同来到卾豫皖苏区建设红军电台的,还有王子纲、宋侃夫等人。他们三个人被后人称为“红四方面军情报三杰”。

国民党军直到1935年,才了解中央红军的破密能力有多强。中央红军长征经过云南境内时,机要参谋陈仲山不幸被俘,滇军从陈的身上搜出一束国民党军已经被破译出来的电报文稿。

云南军阀龙云马上向蒋介石报告,蒋介石立即回电:“我军电文被匪窃译,实属严重问题。此事只有将另行编印之密码多备,每日调换。凡每一密码,在一星期中至多只用一次,按日换用。密码每部各发十种密本,每日换一种,每十日再另发十种密码。一面如气候良佳,用飞机通信以补之。请兄就近编发密本,照此办理。”

解放战争时期,国民党军从美国引进了先进的无线电测向技术,能及时发现我军领导机关的所在地。毛主席转战陕北时,中央机关昆仑纵队的行踪曾多次被敌技侦人员测出。后来,周恩来指挥部队用机动电台伪装成中央的电台、昆仑纵队使用小功率电台等办法,引诱敌军误判,才使昆仑纵队摆脱了敌军的技术侦察。

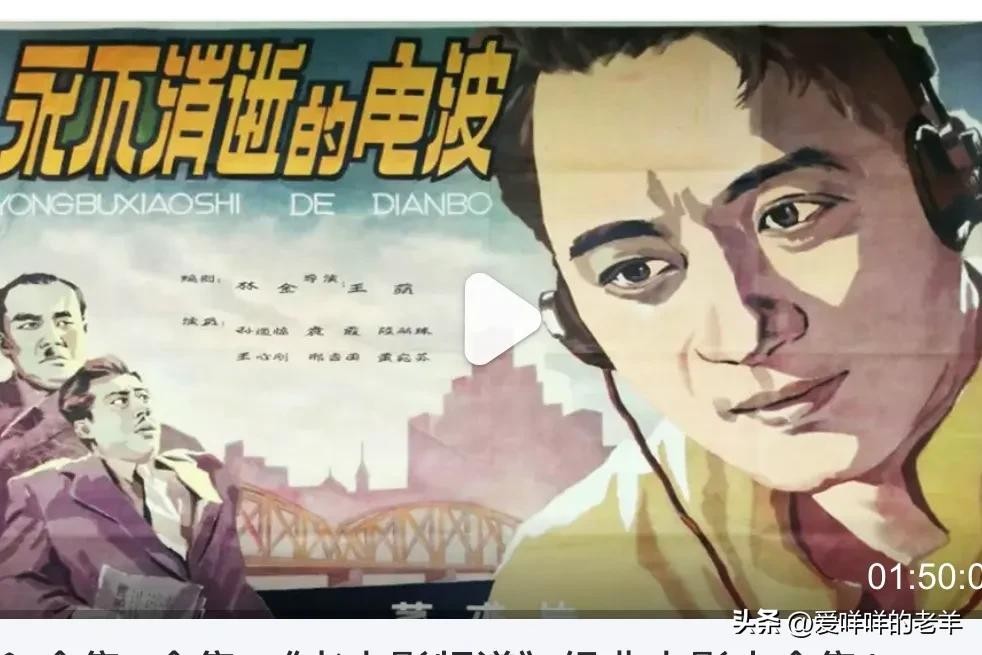

在中国大陆的影视节目中,最早在银幕上反映出无线电技术侦察的,可能是电影《永不消逝的电波》。红军报务员李侠受组织委派,到上海建立秘密电台。先后两次被日本人和国民党特务抓捕。敌人采用无线电测向车和分地段停电的办法,查岀了李侠秘密电台的隐身之处。李侠被捕后坚贞不屈,终于在上海解放的前夕壮烈牺牲。(这部电影是根据烈士李白的事迹拍摄的)。

《永不消逝的电波》电影广告

当代著名作家麦家(原名蒋本浒),可能是在文学作品中揭开我军技侦部队面纱的第一人。

麦家从解放军洛阳外国语学院毕业后,从事多年的无线电技术侦察工作。他在《暗算》《风声》《解密》等小说中,成功的塑造了容金珍、黄依依、瞎子阿炳、陈二湖等天才形象,让普通的民众了解我军技侦部门的有关情况。

电视剧《听风》剧照

后来,多部根据麦家的小说改编而来的电视剧,成功地把这些幕后英雄推向前台,吸引了众多的观众。

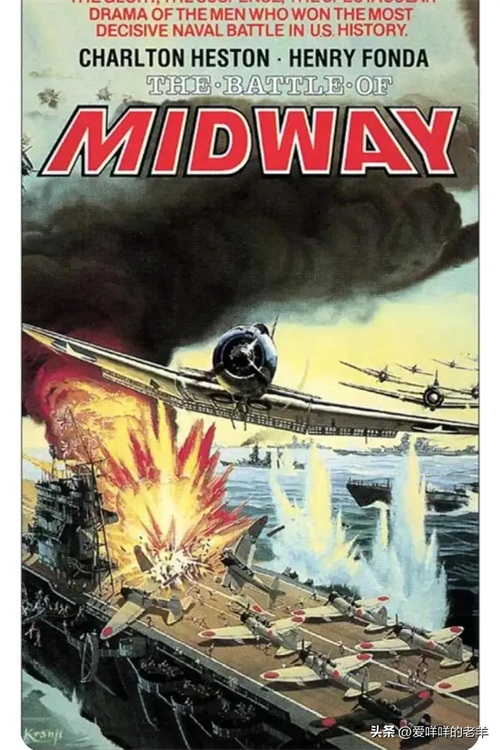

美国电影《中途岛之战》也有类似的艺术展现。美军发现日军正在准备进攻某地“ F”,“ F”有可能是中途岛。为了验证,故意让中途岛守军用低密级电码发出“中途岛海水淡化设备损坏”的消息。很快,美军技侦部队截获了日军的电报,电报中说“ F”的海水淡化设备已经损坏。从来印证了日本军队即将进攻中途岛,为在中途岛海域战胜日军作好了充分准备。

中途岛之战电影广告