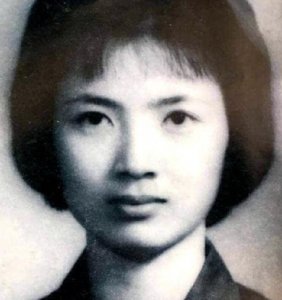

郑毅:从央视名嘴到80后最年轻的卫视总监

【导读】“人生平台的大和小也是相对的,有的事情看似唾手可得,其实一旦去做就会有很多障碍,有的事情却能在不经意间成就一个人。人不能为了追求表面的虚荣去招致现实的烦恼。”郑毅的这番话正映衬了古人所说:“不可慕虚名而处实祸”。

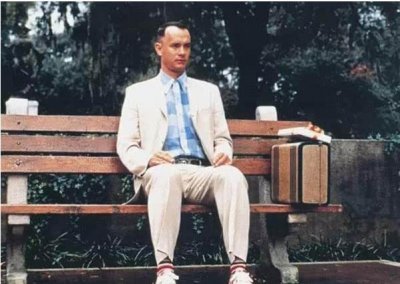

这是北方夏日的午后,阳光不减炙烈。见到郑毅时他正从陕西广电中心匆忙走出,远远地看他身材高大魁梧,一件考究的衬衫、黑边眼镜,露出学者般儒雅微笑,明显不同于2006年参加央视主持人大赛时那个热血澎湃的郑毅。

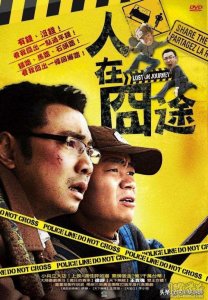

这是郑毅离开央视之后的第6个年头,此刻他刚刚出任陕西卫视总监一个星期。而他第一次做独立制片人的节目《唐诗风云会》在全国得到广泛关注和好评,多位明星参与;该节目还开设了外国人专场,吸引到多国嘉宾;新浪微博主话题阅读量,更是突破一亿大关。

我们坐在咖啡厅里,采访持续了一个小时,到后面不断有电话短信进来,他都挂掉并即时回以短信。34岁的他谈吐温文而幽默,不时引用诗词警句,每个脱口而出的回答似乎都经过深思熟虑,语调坚定但立意留有余地。

当年荧屏“小罗京”

2006年3月,25岁硕士研究生还未毕业的郑毅,站在了中央电视台“挑战主持人”全国综艺主持人大赛的舞台上,接下来10个月的经历被他视为“整个职业生涯中最有标志性意义的一笔。”

他洋溢的才华在这个舞台上得到了充分施展:其中一场与对手PK的环节中,郑毅一连串的妙语连珠过后,对方只得尴尬地回以:“我承认自己没有那么高的学问,想不出华丽的辞藻和恰当的比喻。”

最后的总决赛中,郑毅吼出 “八百里秦川尘土飞扬,三千万老陕齐吼秦腔!”厚重的关中文化气息扑面而来,他用流畅而幽默的语言,不仅诠释了陕西方言“biang”字的含义(之前他了解到这个字并无相关典故),还从武王伐纣、秦皇一统讲到当年连战访问大陆,中华五千年历史与文化在郑毅口中如行云流水一般信手拈来,征服了在场所有的观众和评委。

比赛中他酷似罗京那穿透力强而磁性共鸣的播音,更是得到了罗京本人的指点,因而一度有“小罗京”的称号。

“整个比赛是从全国12000多名参赛者中最后选出10个人,合作的全是最顶级的电视精英。节目制作精彩、生动、专业,并跟市场、社会紧密结合,今天看来,我们当时录制的那38场比赛一样是精品,不输于今天一流的综艺水准。这次比赛可以说对我产生了脱胎换骨的作用。大赛总导演、主持人马东说:‘参加完这个比赛,就相当于读了个电视专业的研究生一样。’但在我看来,‘这可比读研究生厉害多了’。”说到将近十年前的比赛,郑毅身体前倾,显得有些激动,言语间满含感情。

而在2006年的另一段视频里,郑毅坦言,自己在比赛中也听到了一些批评的声音。他解释自己在大学的时候是以专业成绩第一名考进去的,被身边的老师青睐,学校几乎给他提供了所有锻炼机会。面对这样的环境,当时的郑毅用了“宁为‘鸡头’,不当‘凤尾’”来形容。而这样的心态,对他之后离开央视是否会有影响呢?

比赛晋级后郑毅顺利进军央视,主持过《综艺快报》《同乐五洲》《神州大舞台》《正大综艺》等节目,以及央视春节歌舞晚会、“心连心”等大型活动,跟朱军、董卿、朱迅、李咏等著名主持人同台。但就在第四年风头正劲的时候,他选择了离开,销声匿迹长达四年。和当年的视频对比,如今的他成熟稳重、内敛温和,又是什么造成了现在的变化呢?

四年一觉“央视梦”

关于郑毅退出央视的原因,网上各种帖子说法五花八门,甚至有人猜测“是不是他在央视混不下去了?”当问及此问题时,他委婉地说:“人各有志,鱼与熊掌不可兼得。”在央视做主持人三年多,繁忙时同时拥有一档日播、两档周播节目,很多人羡慕他能站在那样大的舞台上,被灯光、掌声围绕,光鲜如斯。很多人对他的离职表示不解。“其实平台的大和小都是相对的,中央电视台总体平台很大,但有时作为一个主持人,你能贡献的专业价值可能还不及一位导演、甚至一位灯光师大。”采访间一句不经意的话,表露出他对自己当时状态的不满足。

“什么是大?什么是小?放弃了央视国字头的舞台和光鲜亮丽的职位,如今转投到一家地方卫视辛辛苦苦地做管理工作,很多人问我图什么?我想说我还年轻,应该多担当一些责任,多找寻一些机会,多迎接一些挑战。现在自己所处的位置就是这样,更关键,一个决策可能带动很多的人、影响很多的事。往小里说是责任重大,往大里说能够报效桑梓!我很感谢现在这个平台,很珍惜现在这个机会。”在他“大与小”的辩证中,我觉察到这个青年人满满的壮志。

百战归来再读书

退出央视这一年,他考取了国家计划内的古代文学专业博士研究生,这是他特别沉静的四年。“百战归来再读书!当你有了一定的生活阅历和实践积累以后再回到学校,去读老去千年的文化经典,你的体悟和滋味是不一样的。”这几年他潜心研究《史记》、研究《淮南子》、研究古老的秦汉文明,离开纷繁的事务生活,沉浸在对人类文化高峰的学习中,带给心灵的沉淀和性情的熏陶是前所未有的。在说到读书,说到研究的感受,郑毅反复用了“迷人”这个词。

入芝兰之室,久而自芳也。郑毅从小在父亲的影响下,养成了爱读书的好习惯。父亲曾是选矿厂的一名工人,但酷爱读书的他凭着勤奋努力,恢复高考后考上大学,在郑毅出生的时候已然成为一名大学理工科老师。在他身上,“知识改变命运”给年幼的郑毅留下了深刻印象。郑毅从小学就开始藏书,如今在他的书房里存了一万多本书,每一册都是自己精心挑选的,上学的时候他也是学校里最用功的学生。父亲说郑毅那时候每天晚上临睡前都要读一个小时书,闻着纸张油墨的味道才能入睡,父亲跟他开玩笑:“看来以后这个书比你媳妇都重要!”

如今,当我问起他平时休闲都做什么,回答依然是“读书”——这种被他称为“最古老而最有效的减压方式”。每天忙到再晚,睡前也要挤出时间看书,西安大大小小的书店都曾经流连过他的身影,郑毅得意地说:“西安两个最大的书店汉唐和万邦,我绝对可以当他们的导购,从哪一本书大概在哪个区域哪个架子上,到最新的出版动态,我都可以准确地告诉你。”作为听者的我不能想象他对于读书痴迷的程度,也很难体会他能一路走到今天,从读书中汲取到了什么。

最年轻的卫视总监

拿到博士学位的郑毅刚好赶上了陕西卫视重新建构,回归故里。几年时间,他从主持人到制片人到副总监一路上升,如今1981年出生的郑毅已经成为全国卫视总监中最年轻的一个,在电视圈里引起了不大不小的震动。退出央视并沉寂四年之后,这个年轻人再次回归媒体并挑起大梁,不知这会不会是他而立之后的第一个“黄金时代”。

从之前央视专业的主持人到现在的卫视总监,除了基本职能的不同外,郑毅也对自己做了重新的定位。从顶层设计、长远规划,到阶段发展、步骤安排等等进行一系列思考,郑毅坦言,“这绝对是一个操心的职业。”

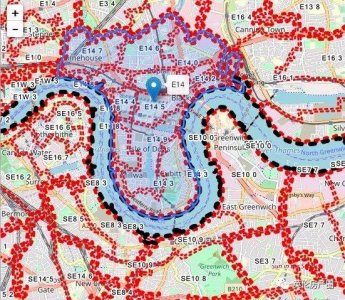

如今的他不再只是单纯的做节目,更是一名台前幕后全局的把控者,每天起得很早、忙到很晚,当天的事情必须要在当天完成,否则明天又会多出一堆新的工作。让他忧心的是,陕西卫视的现状与陕西省的文化地位、经济地位远不匹配。在全国三十多家卫视频道中,陕西卫视的收视率和影响力一直靠后。

什么原因造成了陕西卫视今天的困局呢?1997年,陕西卫视与湖南卫视等卫视一道上星,当时卫视的格局是各管一摊、缺少竞争,后来长期是湖南一家独大。2005年,湖南卫视的《超级女声》如一把野火点燃了全国卫视竞争的热情,让大家看到了电视节目原来还可以这么做。2006年,全国真人秀节目井喷;2008年,浙江卫视推出《我爱记歌词》,打造“后奥运时代看浙江卫视”的理念;2010年开年,江苏卫视推出《非诚勿扰》,一鸣惊人。此后,全国卫视的深度市场化竞争真正开始了,年收益超过10亿元的卫视频道开始涌现。而早在2006年,陕西卫视就已经感受到了竞争压力,在北京成立了运营中心,但由于种种原因,没能成功,兜兜转转间几次宝贵的发展机遇就这样丧失掉了,并累积下各种问题,不得不从头重来。

随着电视节目“泛娱乐化”倾向而饱受诟病,郑毅被陕西广播电视台委以重任,成为陕西广电第一位独立制片人,他负责制作的《唐诗风云会》节目着力挖掘和弘扬优秀传统文化,并与观众喜闻乐见的综艺娱乐形态相结合,被《人民日报》称赞:“通过电视的艺术化呈现,激活了唐诗的经典魅力,也拉近了古老文明与现实社会的距离。”并被台湾媒体称为《中国好声音》的“文化版”。该节目播出后出乎意料的反响强烈,引起了专家们的研究兴趣。

另一方面,赶上“一带一路”建设的如火如荼,今年8月,在郑毅主持下,全新的《丝路万里行》全媒体行动又要启程了,该节目将以户外真人秀的方式穿越丝绸沿线的多个国家,他透露这一季会以陕西卫视未有的全新节目样态呈现,“必须要精彩、好看、有趣、叫座、受欢迎!”

当问及未来陕西卫视将呈现出什么样的一个新貌时,郑毅的眼里突然闪过别样的光华,似乎看到了清晰的未来一般,“我们都说人文关怀,但对于一家电视媒体来说,没有人气就没有人文,没有关注就没有关怀。我希望未来的陕西卫视呈现出来的人文味道不再是高高在上的孤傲和一览无余的宣教,而是一种热热闹闹的温暖、踏踏实实的亲切。目前我们在做的是逐步恢复一家业务单位的骄傲。”对于这个任务,他给自己定的战略周期是三年时间。

有时候人生的智慧就是选择的智慧,选择的智慧就是放弃的智慧。一路走来,郑毅有过选择,也有过放弃,但每一步他都未曾后悔,每一步他似乎都迈在了点上。他说“现在虽然很忙很累,但是快乐的,因为这是我自己的选择”。人,只有选择真正属于自己的舞台才会快乐,如他。

在郑毅11年前写的一本书《水在江河》中,他这样诠释水,我想这也正映衬着他的为人和心灵——

仁者乐山 / 智者乐水 / 水 世之灵物也 / 惊涛裂岸 冲波逆折 /江清月近 表里澄澈 / 历寒暑而载沉浮 / 越春秋而挟逝者 / 水在江河 便得大自由 / 聚滴成洪 而茫茫而滚滚 / 集一汇万 而浩浩而滔滔 / 为云 为雨 为虹 为霓 / 入海 入洋 入溟 入大千矣

人生不满百,常怀千岁忧

——《时代人物》记者对话郑毅

时代人物:卫视要主打“人文”,那就不能“娱乐”了吗?

郑毅:人文跟娱乐并不矛盾,娱乐也是基本的人文需求。比如《非诚勿扰》,在我看来就是标准的“人文节目”。因为它既有很好的娱乐观赏体验,能吸引观众;又带有很强的认识价值,会让人认识到现代社会的都市生活中的价值取向,男女情爱世界的表象特征和一些心理隐秘等等,所以既是娱乐节目又是人文节目。“人文”不是去用一些空洞的观念教训人,而是真正以人为本,从人的需求、人的关怀出发。“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,这个是“人文”。

时代人物:酷爱阅读的你,从书里收获了什么?

郑毅:有句老话叫“人生不满百,常怀千岁忧”,通过阅读,感受不同时代、不同社会、不同民族、不同背景的人的生活和思想。随便翻开一本书都行,再“烂”的书背后都是一个人的心灵和生命,总会有几句精彩的话传递出来。而当很多优秀的人把他的智慧、经验、思想、才情浓缩为一本书的时候,翻开它,你就是抄了一条捷径,一条自我成长、自我熏陶的捷径。

上研究生的第一天,导师给我布置了一个工作,每天在图书馆的书架前站一小时,不要间断。这样一年下来你几乎可以把学校图书馆的所有书架站完。也就是说,你用了一年时间,对人类的知识体系有了一个大致的了解,再钻研专业就会很不一样。现在大家生活都忙,但我还是建议每天能用一些浮光掠影的时间来翻翻书,肯定有收获。曾国藩写家书,说自己公务繁忙,三天没读书了,“做官如此,味同嚼蜡”。过去戏文里演,官员下朝回家,是直接进书房的。

时代人物:很多人退出央视都称是因为体制的原因,你会有来自这方面的压力束缚吗?

郑毅:说实话我倒没有太强烈的这种感觉。因为我在央视是一线的主持人,每天面对的更集中的是业务问题。现在很多人离开央视以后,舆论都会觉得是体制束缚了他们的创造力,这个当然不能算错,但是换个角度想,体制的问题在哪里没有呢?新媒体就不存在这个问题吗?工作环境就一片惬意吗?我们面对的人情社会和文化惯性所孕育的体制弊端不是光靠制度创新和行业转型就能一夜扫除的。我感觉现在很多人跳槽了以后批判央视体制可能也有另一层原因:要为跳槽本身找一个足够强悍的理由。

其实所有这些跳槽的人包括我,人生中很精彩、业务上突飞猛进的部分都是在央视完成的。如果没有这样一种高度,没有这样一种历练,就没有我们今天的成绩。我自己是非常感谢中央电视台的,到今天,它还是最专业、最顶尖的电视媒体。体制的问题哪里都有,体制也不是一成不变,今天央视的体制很多方面就跟我那时候不一样了,一定会有一个发展变化的过程。不管怎么说,央视都是塑造我、改变我、培养我的地方,它带给我的成长大于任何一家媒体,对这位“老东家”,我充满感激、满怀祝福。

时代人物:有想过往别的行业发展吗?

郑毅:我会是一位很好的老师,但是太年轻了,真的要当老师得等50岁以后吧!(感叹)当有了很多阅历、经验以后,可以加深对经典的理解,跟学生分享一些真东西。

时代人物:陕西卫视有什么优势?

郑毅:优势就是光脚的不怕穿鞋的(周围人大笑,他也跟着笑)。

时代人物:做卫视总监以来,有什么得意之事?

郑毅:《唐诗风云会》,它投入很少但是取得的成绩令人振奋。《人民日报》《光明日报》都表扬了这个节目,台湾第一大报《中国时报》也报道了这个节目,把它叫做《中国好声音》的“文化版”,视为大陆这几年传统文化抬头的一种体现。与此同时我们还有个公益项目“为盲童读诗”,并没有专门推广,但是网络自然发酵的主话题阅读量已经超过3000万人次了,从大陆到港台很多明星都参与进来了。

时代人物:第一次做独立制片人在陕西还是个新鲜事。

郑毅:的确,但是全国一线卫视已经采用这种方式了,这是业内比较先进的选择,有助于激发人的创造活力,更好地把精力、资源聚焦于内容本身。陕西第一次尝试这种制度,意味着一种改革的勇气,也是体制创新、机制创新的题中之义,从《唐诗风云会》来看,效果是不错的。

时代人物:对我们年轻媒体人有什么值得借鉴的经验?

郑毅:年轻的媒体人很幸福,因为未来是互联网最发达、新老媒体融合最剧烈的时代,裂变中一定会诞生更多的机会。跟上节奏、把握住机会,希望就会很大。(来源:《时代人物》杂志)