三五九旅今何在?

“生在井冈山,长在南泥湾,转战数万里,屯垦在天山。”这是王震将军的一段话。

说起三五九旅,人们因著名歌唱家郭兰英演唱的一首优美动听的《南泥湾》,使三五九旅这支功勋卓著的英雄部队“能战斗,能生产”的事迹家喻户晓。然而,半个多世纪过去了,当年延安大生产的三五九旅,如今又在哪里呢?

早在1927年,湖南茶陵农民赤卫队在茶陵建立起第一个县级苏维埃政权,先后在任弼时、贺龙、肖克、王震等人的领导下,历经反“围剿”,翻雪山,过草地,走完二万五千里长征。

他们强渡黄河、挺进华北,保卫延安、屯垦南泥湾,南下鄂湘粤、北返豫陕甘,转战陕东南、反攻大西北,翻越祁连山、解放新疆,这就是三五九旅过去的历史。

1952年2月,根据中央军委对新疆驻军只保留一个国防师,其余部队全部整编为农业生产和建筑工程部队,时任新疆军区代司令员的王震将军思来想去,最后决定将步兵第四师保留为国防师。

命令一出,那些跟随王震将军冒着枪林弹雨从湘赣边区一直打到新疆的三五九旅将士们想不通!

有些战士说:“我们三五九旅早在延安时期就是名扬天下、战功卓著的‘模范师’,凭什么让我们去搞生产?”

王震将军得知情况后,便找来步兵五师师长徐国贤说:“你知道我为什么要把步兵五师编为农业建设第一师吗?第一师就意味着凡事都要争第一,现在整编要争第一,以后搞生产也要争第一。因为你们是跟随我王震多年的三五九旅的老部队。”

就这样,步兵五师于1953年6月整编为中国人民解放军新疆军区农业建设第一师。

数千官兵集体脱下军装,投入军垦生产第一线,担负起建设边疆的历史使命,三五九旅老战士成为这支大军的领导骨干。

温玉标是1929年参加红军的老战士,参加过南泥湾大生产、延安保卫战、解放大西北等战斗,进军塔里木时已62岁,他坚决拒绝上级照顾,积极要求去创建新农场。

张耀奎是三五九旅有名的“朱德神枪手”、解放战争中受过重伤,失去胰脏,每天要打胰岛素才能维持生命。在兰州住院时医生说:“你的伤病5年之内可以控制,以后就难说了。”他一听,跳下病床立即返回塔里木开发第一线,投入开荒战斗。

开荒搞建设,面对的并不是诗情画意。

一次,某团4连一个班的12名战士在巴楚开荒造田。

两个多月下来,穿在他们身上的军装被荆棘划破,补了又补缝了又缝,被磨破的军鞋补丁裸着补丁。

一天,战士李玉明对副班长说:“副班长,开荒太费衣裤了,你看我们身上的军装已经破得不能再补了。为了晚上大家还能穿着军装去集合,去学习,干脆我们白天劳动的时候把衣裤都脱了吧!”

副班长一听,狠狠地瞪了李玉明一眼,说道:“你是说让我们十几个大男人都光着屁股去劳动?”

李玉明笑着说:“反正就我们十几个大男人,光着就光着叹!要不,连里晚上集合、学习,你还让我们怎么去保证军容整齐?”

正在一旁劳动的几个战士听了忙围过来说:“就是!皮肉磨烂了还可以长出来,衣裤烂了就这么一套,反正这里也没有别人。”

副班长见战士们个个都这么建议,于是跑去与班长商量。

不一会儿,副班长过来了,说:“为了保证集合、学习时军容整齐,从今天起,全班不穿军装上阵!”

于是,12名战士,12个兵,12个脱去了军装的男人,以一种特有的方式开始了长达数月的光着脊梁开荒,直到新的军装发下来。

当时,新中国成立不久,共和国百废待兴。

为了不给国家增加负担,兵团人主动提出将一年发放两套军装改为一年一套,军装上没有了衣领和口袋,他们用节约下来的资金去支援国家的建设。

少了穿,不算啥,没了吃,才叫难。

当屯垦到了最困难的时候,战士们为了节约粮食,把一个星期只吃一顿白面的规定也给取消了,原来的一日三餐也改成了两餐。

炊事班的同志看在眼里急在心里,于是他们发明了把磨碎的玉米芯、首碎掺在玉米面里的“高产饭”。

尽管如此,战士们仍然一天要干十五六个小时。他们用铁锹、十字镐、坎土曼平均一人一天开出1亩2分荒地。

艰苦但充满激情的岁月,也吸引着来自祖国四面八方的青年。

1956年7月,1000名河南省西平县的年轻人坐火车从家乡到了甘肃,然后改乘军用卡车辗转5天5夜到达刚成立4个月的胜利三场(现农一师二团)。

7月10日下午5点多,骄阳似火,风华正茂的青年在团部下了车,当听说这就是目的地时大家都怔住了,领队的西平县县委干部闻俊岭、团委干部张文华也怔住了。

没有房子没有树,没有田地没有路,连绵的沙丘和野生的红柳,冷不丁地从地底下冒出许多人来,让胆小的姑娘们大惊失色,慌乱地大喊:“鬼!鬼!”

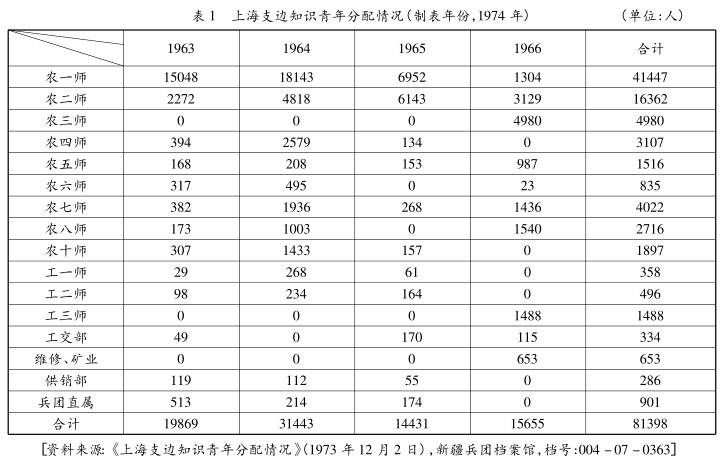

1963年—1965年又有10万上海知青来到新疆,其中来到阿克苏一师的45402人。

知识青年的到来,即传承了三五九旅精神,也给艰苦的农垦生活带来了生机。

1958年5月底,按照农一师党委的指示,共青团农场组织人力会同下游3个农场参加了开挖塔里木河南岸总干渠的大会战。

农场各连队青年以团支部为核心,组织了6个青年突击队,共计360名团员青年奔赴工地,驻扎在17公里的渠道建设工地上。

男女互不相让,你追我赶,谁也不愿落后。5个小伙子赵遵铃、赵国正、朱发全、童荣行和于会申),组成了“塔河五兄弟”与“塔河五姑娘”王士卿、赵桂荣、王华玲、赵爱莲、郭桂荣展开了擂台赛。

那是星期六,下午挖渠工地休息半天,让参战者做准备。

而聪明的五姑娘们放弃了体息,趁着天亮先把工地上的红柳、树根搬掉,浮土用坎土曼甩掉,到了晚上比赛时就单纯挑土。

“塔河五姑娘”她们在班长王世卿的带领下,想方设法,克服困难,解决流沙漏筐的大问题,把床单撕开,垫在筐子内,再把布片、头巾垫在筐底。

这样,筐子不漏沙,坡不滑,工效明显提高,居然创下了人均搬运沙土72立方米的最高工效,完成了定额的907.85%,超过了24个男青年突击组。

农一师 1 团农场 2营 6 连 8班的 18 名上海青年, 在老职工的帮助下, 精心耕种管理 547亩水稻田, 获得了丰产。1965 年, 每人为国家生产粮食 24000 多斤。

如果仅仅认为这支部队只会开荒那你就错了!

高瞻远瞩的王震将军意识到屯垦戍边也需要大批人才,于是将军提议由农一师在阿拉尔垦区筹办一所农业大学,1958年10月“塔里木河农业大学”成立。

塔里木河农业大学的校长由老红军、农一师师长林海清兼任。农一师政治部主任兼任大学党委书记。副校长孟昭章曾是延安抗日军政大学的学员。

这所大学校建校63年为社会培养输送近7万名毕业生,68.5%都扎根南疆,而52%内地生源也留在了新疆工作。

在新的形势下,2002年9月,国务院批准在兵团农一师最大的阿拉尔垦区设立自治区县级直辖市——阿拉尔市,与农一师实行“师市合一”管理体制。

2004年1月19日,阿拉尔市正式挂牌成立。

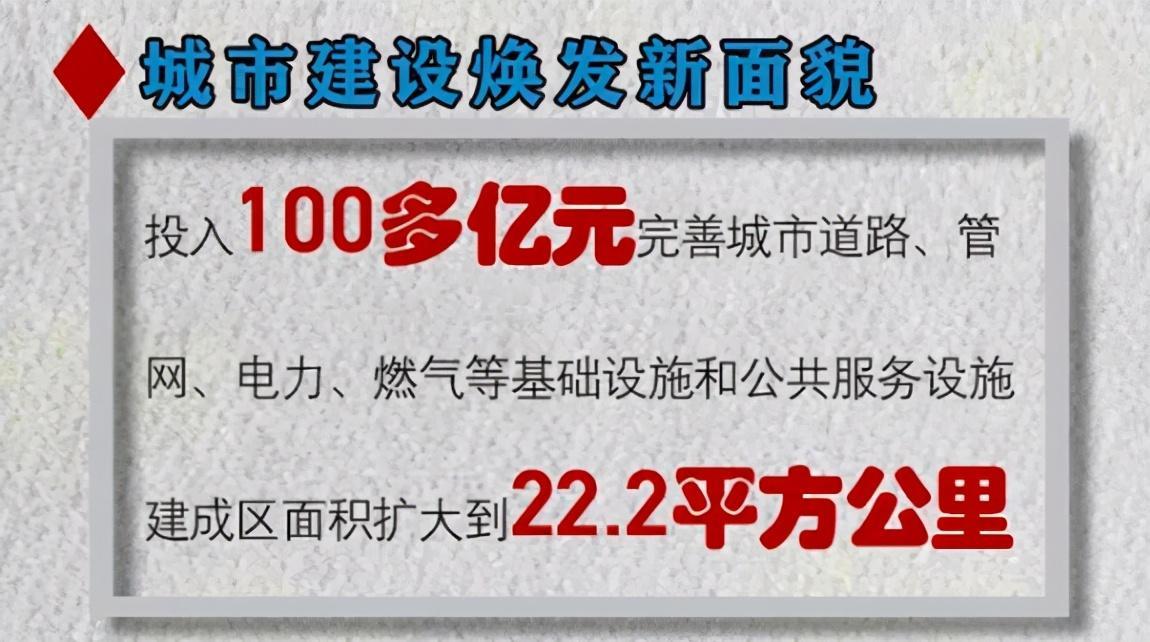

经过几十年建设,以前的亘古荒原已经发生了天翻地覆的变化,你看现在这里白云蓝天,青山绿水,现代化的建筑与农垦精神交相辉映,彰显出时代气息。

市区(陈建 摄)

Δ阿拉尔市文化馆(廖周炎 摄)

屯垦文化公园(周玲玲 摄)

Δ城市一角

Δ金银川镇一团(刘建江 摄)

如今,那支队伍已经由1953年的1万人壮大到了今天的41万人。

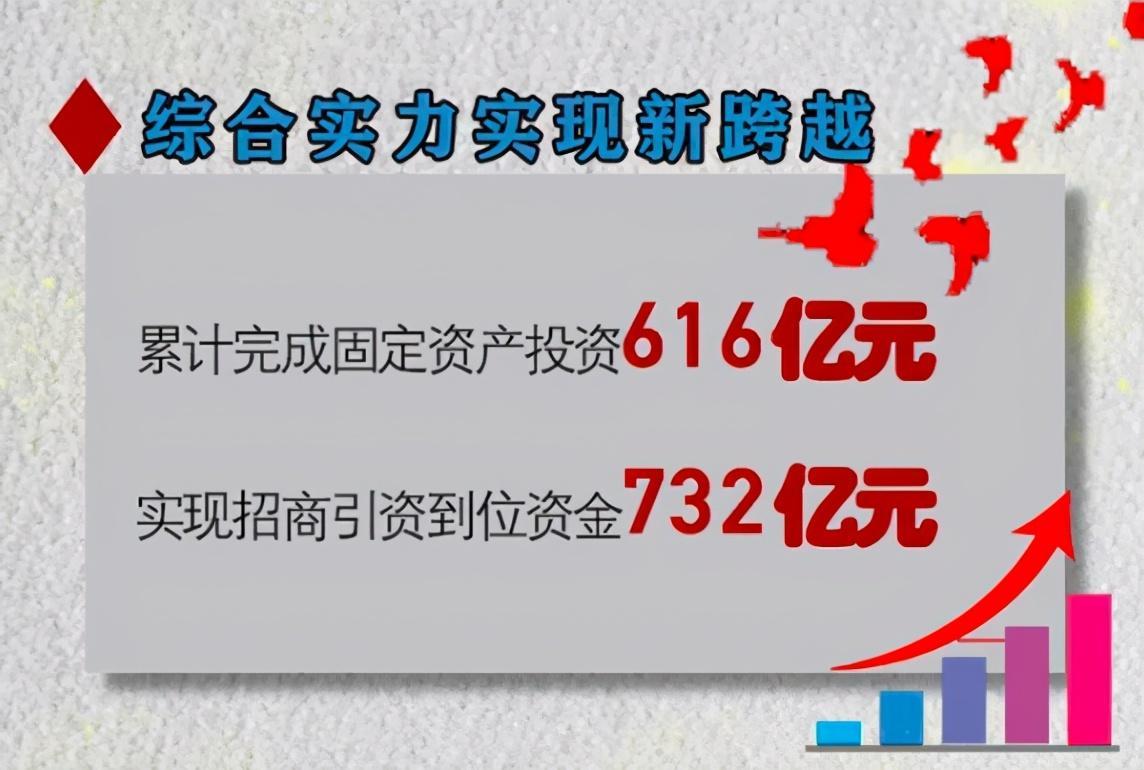

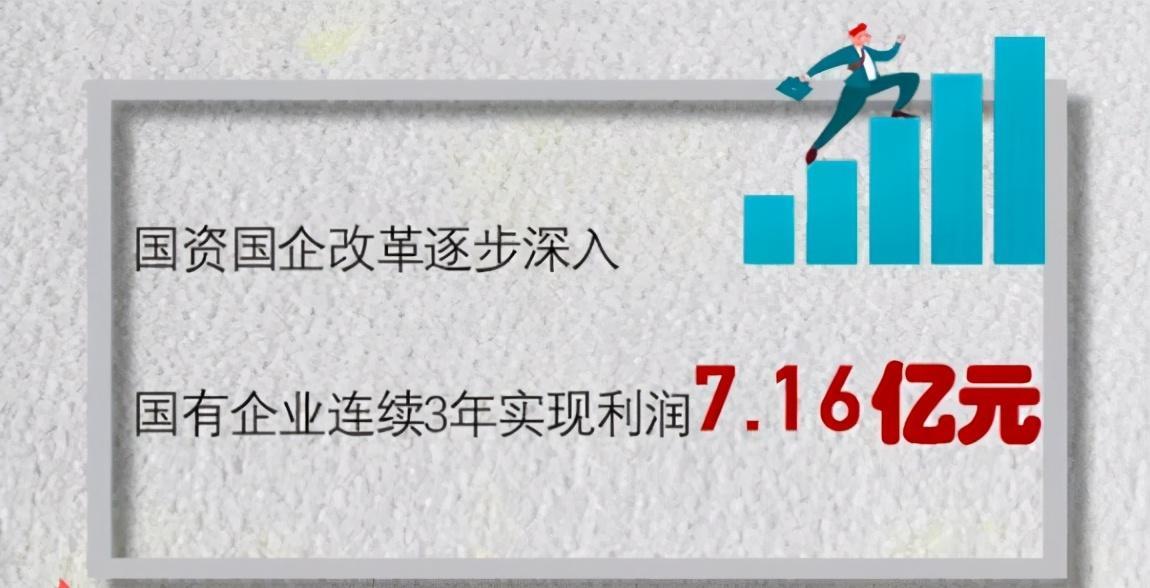

在刚刚过去的“十三五”,农一师更是实现了辉煌的业绩。

三五九旅从南泥湾走来,继承着优良的传统,那些农垦老战士前半生为解放大西北浴血奋战,出生入死,后半生为开发塔里木披荆斩棘,死而后已。

经过几代军垦战士在极其艰苦的条件下,战风沙,斗一酷暑,在塔里木河两岸用辛勤的汗水开发建设出万顷良田,把荒漠变成绿洲,这是何等的伟大?而支撑建设者奋进的正是“三五九旅”世代相传的精神!