“三鹿奶粉”事件不仅是行业丑闻,而是人格分裂的“文化溃败”

近日,一则关于原“三鹿奶粉事件”董事长田文华提前出狱的消息,引发笔者的关注和思考。

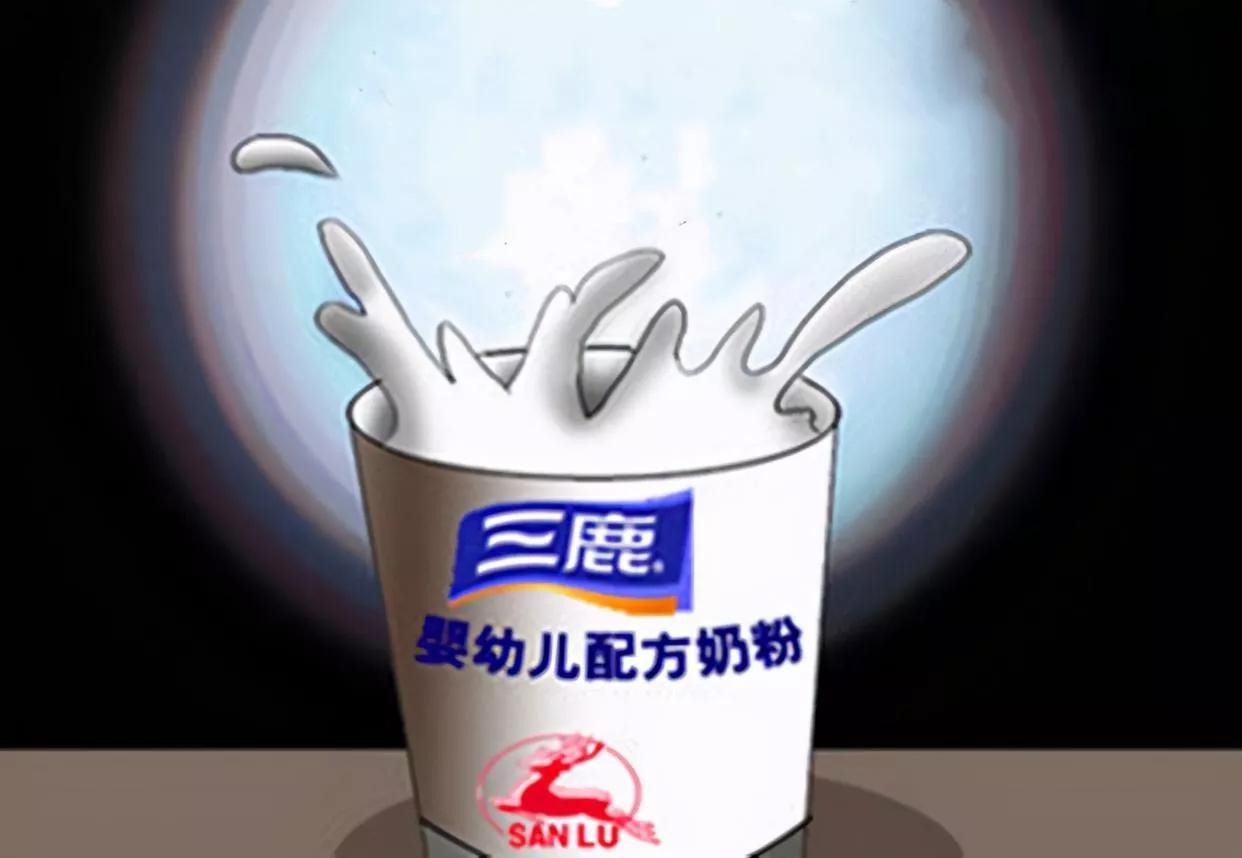

13年前,也就是2008年,国产奶粉巨头——三鹿奶粉被查出含有三聚氰胺,30万幼儿被迫患上了“大头症”。当年正是北京奥运会,每个人都对明天充满期待,而“奶粉事件”让涉及家庭陷入了深深的悲痛中。三鹿集团随之倒闭破产,三鹿集团董事长田文华被判无期徒刑。

“三鹿奶粉”事件造成群发性的婴幼儿泌尿系统结石病例,重创了中国制造商品信誉。三鹿奶粉不止伤害了一代孩子,更伤害了一代代中国母婴的安全感。以至很长一段时间,妈妈们宁可抢购香港、澳洲的奶粉、海淘外国品牌,也不愿意购买中国产奶粉。

国家质检总局在敏感时刻,毅然决然公布包括伊利、蒙牛、雅士利等行业支柱在内的22家涉事企业名单,这一壮士断腕的意志不言而喻,显示了坚决整顿市场秩序、重建中国奶制品行业信用的决心。

“三鹿奶粉”事件告诫我们,市场经济是法治经济和道德经济,绝不能以牺牲道德和消费者利益换取利润,最终将付出沉重的代价。同时也警示我们,建构企业诚信文化刻不容缓而又任重道远。

“三鹿奶粉”这一行业丑闻,不仅仅是一个产品质量问题,而是一个基于诚信缺失、人格分裂的“文化溃败”问题。

企业文化的核心是价值观,有什么样的价值观就有什么样的企业文化。从表象上看,三鹿公司倡导的价值观是“诚信、和谐、创新、责任”,其中,特别强调“诚是立身之本、信是兴业之本。诚信是三鹿的基本准则,也是三鹿人的基本信念和处世态度。”

但从现实情况看,“三鹿事件”恰恰背离了这些基本准则和价值观,暴露出的却是一种人格分裂、知行不一的潜规则,虽然有诚信的承诺文本,但没有诚信的行为跟进。

其实,如何面对自己提出的价值观,实践行为本身就是一个诚信问题,更是每一个企业必须应对的文化问题。从此意义上讲,诚信体现了企业文化的“本质”内涵,反映了企业核心价值体系的根本,惟有把诚信渗透在、凝结于企业系统的精神理念和制度体系之中,才能转化为企业的行为方式和员工的自觉行动。当务之急,首要的问题是加强诚信文化建设,树立诚信光荣、失信可耻的意识,健全企业诚信体系和网络,让失信者付出巨大的成本,不能在市场和社会立足,也才能避免毒奶粉事件不再重演。(王兆善)