重温历代王朝从衰败到灭亡始末(二):西汉是怎样灭亡的?

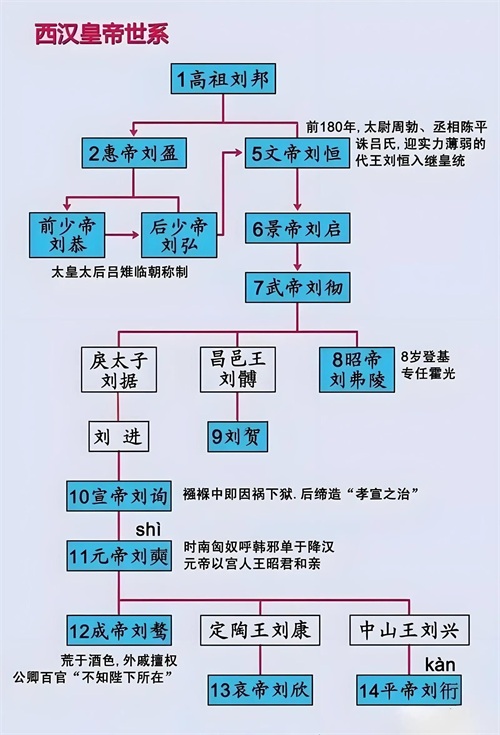

西汉(公元前202年—公元8年),由汉高祖刘邦所建,传12帝210年,又称“前汉”。作为中国历史上继秦朝之后的又一中央集权的封建王朝,经历了两百年的辉煌与繁荣,然而,历史的车轮总是不断前行,辉煌的背后却隐藏着诸多危机。西汉的灭亡并非一朝一夕之事,本文将从政治腐败、经济危机、外部压力和社会动荡等方面,探讨西汉是如何走向灭亡的。

一、政治腐败:权力的堕落

西汉的灭亡,首先要归因于政治的腐败。汉朝建立初期,历经了“文景之治”,平定“七国之乱〞,汉武帝时期,国家强盛,政治清明。但随着时间的推移,皇权逐渐集中,权臣专权现象日益严重。特别是在汉昭帝和汉宣帝之后,权臣如王莽、李广利等人逐渐掌握实权,朝政腐败,贪污腐化现象严重。权臣的私欲和斗争,使得朝政陷入混乱,百姓苦不堪言。

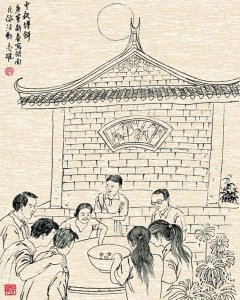

正如唐代诗人杜甫所言:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”在这个时期,社会财富的分配极度不均,贫富差距拉大,导致了民众的愤怒与不满,反映出政治腐败带来的社会危机。

二、经济危机:民生的困境

经济问题是西汉灭亡的另一个重要因素。西汉中后期,随着土地兼并现象的加剧,许多农民失去了土地,沦为佃农或无业游民。经济的衰退和农民的困境,使得国家的税收减少,财政状况日益严峻。为了弥补财政赤字,政府不得不加重对百姓的赋税,进一步加剧了民众的负担。

在这样的背景下,民间爆发了多次农民起义,最著名的便是王莽时期的“绿林军”和“赤眉军”,这些起义不仅反映了社会矛盾的尖锐,也为西汉的灭亡埋下了伏笔。

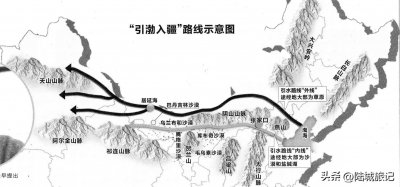

三、外部压力:边疆的威胁

除了内部的动荡,西汉还面临着来自外部的威胁。西汉时期,匈奴的侵扰使得汉朝不得不在边疆投入大量的人力和物力。汉武帝时期,虽曾通过“出征匈奴”一度削弱了匈奴的力量,但随着时间的推移,匈奴又逐渐恢复,甚至在王莽时期再度强盛,对汉朝的边疆构成了严重威胁。

与此同时,西汉还需面对南方的百越和西南的羌族等少数民族的骚扰,国力被消耗殆尽,边疆的稳定性愈发脆弱。这种外部压力,使得中央政府不得不分散精力,无法集中力量解决内部问题。

四、社会动荡:民心的失落

随着政治腐败、经济危机和外部压力的加剧,西汉社会动荡不安。民众的愤怒和不满在各地不断发酵,社会矛盾激化,农民起义此起彼伏。王莽的篡位虽然短暂,但却是社会动荡的直接表现。

在这个动荡的时代,许多有志之士开始反思西汉的统治,正如诗人屈原曾在《离骚》中的忧虑:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”这种担忧不仅是对国家未来的思考,也是对统治者的警示。

五、结局:西汉的灭亡

最终,经过一系列的内忧外患,西汉于公元9年被王莽篡位而亡,历史的车轮在这里划下了一个句号。王莽的短暂统治虽然试图进行改革,但由于缺乏民众的支持和有效的政策,最终也未能挽救国家的命运。

西汉的灭亡,给后来的王朝提供了深刻的教训:政治清明、经济繁荣、社会和谐是一个国家长治久安的基础,而忽视这些基本问题,终将导致灭亡的悲剧。

结语

一个朝代的衰亡是复杂而深刻的历史进程,涉及到政治、经济、社会等多个方面的因素。我们在回顾西汉灭亡的历史时,不仅要铭记其辉煌,更要反思其教训,以期在未来的历史中不再重蹈覆辙。正如《史记》中所言:“人之所欲,莫不欲得之。”只有真正关心民生、重视治国理政,才能让国家长治久安,繁荣昌盛。