配享太庙有哪些好处?什么样的臣子可以配享太庙?

文 | 文渊说史

编辑 | 文渊说史

●○ 前言 ○●

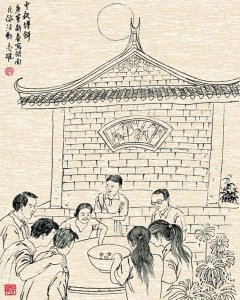

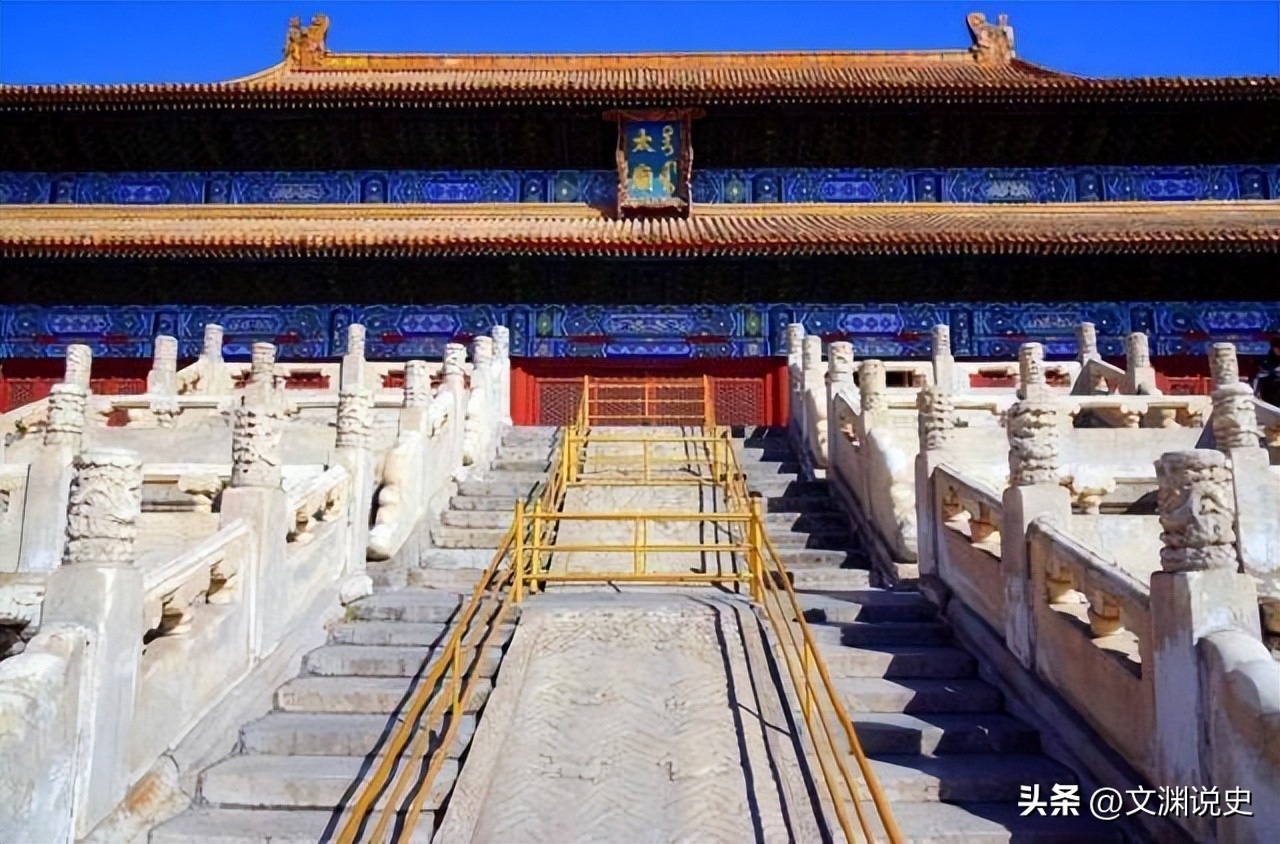

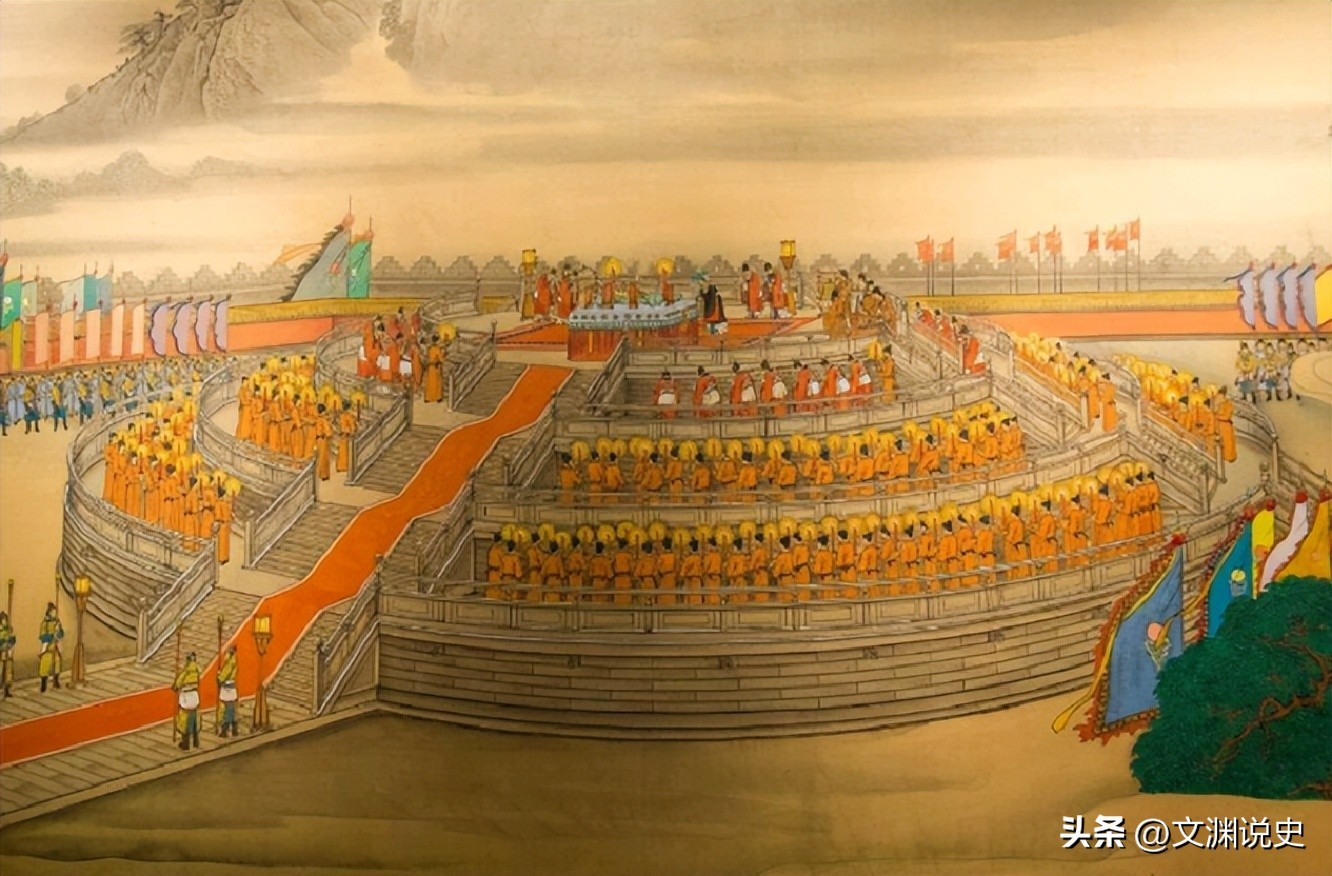

秦汉以来,太庙供奉着历代皇祖与帝王,不仅见证着朝代的起伏更迭,也凝结着帝王家族的荣辱兴衰。

那么什么是太庙呢?

●○ 太庙○●

太庙起源于上古时期,当时称为世室、重屋和明堂,都是天子祭祀自己祖先的场所,秦汉以后,太庙的名称正式确立,其功能也趋于固定。

在太庙初始阶段,这里严格只祭奉天子的祖先,不允许外人入祀,即使是皇后的神主也不能置于太庙。

这体现了古人崇尚等级的思想,认为平民不能与皇族共享祭祀的殊荣,但是,这一规矩在西晋时被打破。

晋武帝司马炎灭吴统一天下后,特意将自己的妻子配享入了太庙,开启了皇后的入祀先河。

太庙祭祀范围的扩大,显示了权力中心的变迁,随着皇权的加强,皇帝逐渐将太庙作为笼络人心、褒奖功臣的场所。

他会将某些大臣的神主配享入太庙,接受与皇族同等的祭祀礼仪,这使许多功臣深感荣耀,从而更加忠心于皇帝。

这样一来,太庙的性质发生变化,不仅是皇族祖先的祭祀场所,也成为褒扬臣民的政治场所,它塑造了臣民忠君的心理,维系着王朝的统治秩序。

那么,配享太庙对臣民意味着什么?

这无疑是极高的荣誉,能满足臣民的虚荣心,但实际上,这只是一种虚无的褒奖,对大臣本人和子孙没有实际帮助。

它体现的仅是君主的隆恩,而非臣民的实权,许多追求荣誉的大臣,甘愿为此豁出生命,但最终只换来一张入祀的神主牌,这成为帝王笼络人心的聪明手段。

而太庙作为皇权的象征,其功能不断扩大,从祭祀场所变成权力博弈的舞台,它既展示了君主的恩典,又彰显了臣民的忠诚。

太庙见证了中国封建制度的演变,它既是皇权的殿堂,也是臣民荣誉的殿堂。

●○ 配享太庙的标准○●

关于太庙,我们需要首先明确其不是寺庙,而是古代皇帝祭祀祖先的场所,自西晋以后,太庙开始向有功之臣开放,成为皇帝笼络人心的手段。

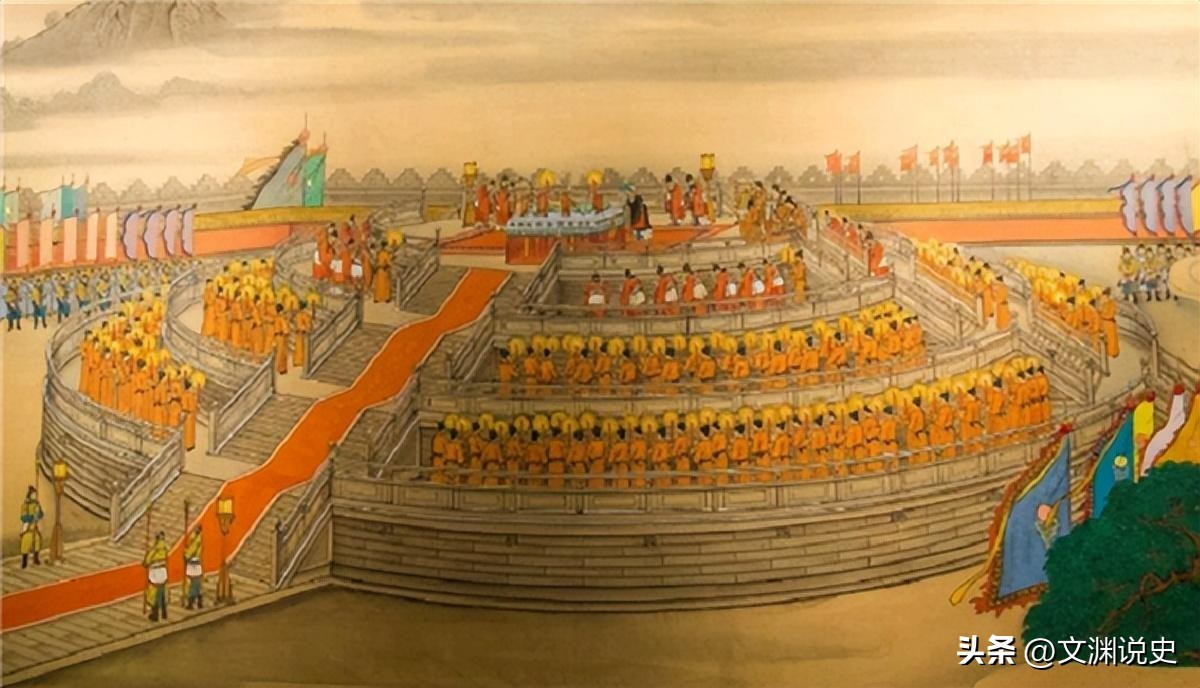

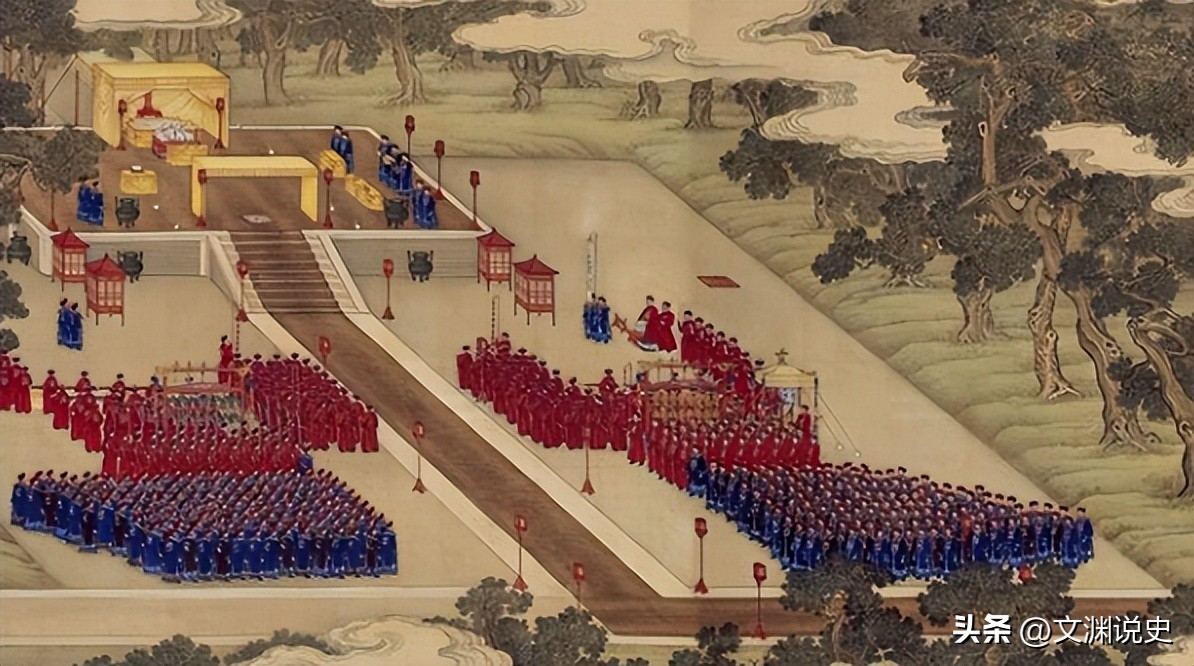

太庙对古人而言,代表极高荣耀,因为能得到皇帝亲自跪拜,那么配享太庙,到底要有哪些条件呢?

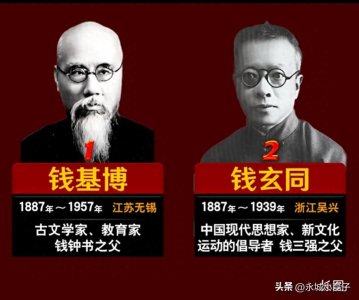

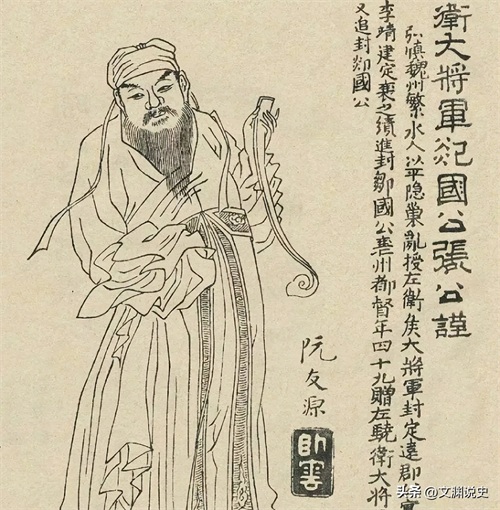

开国之功,这是配享的首要条件,如东配殿的多尔衮、代善等努尔哈赤之子,西配殿的费英东、额亦都等,他们奠定大清江山,自然有资格入太庙。

值得一提的是,努尔哈赤的一些兄弟也配享太庙,这主要出于对开国元勋的尊崇,强调其与皇室血脉相关。

捍卫统一之功,多铎、岳托等人平定三藩之乱,策凌制服准噶尔,也为保家卫国立下赫赫战功,配享太庙实至名归。

辅政有功,怡亲王胤祥、恭亲王奕䜣等皇室宗亲,长期辅助皇帝治理国家,功劳卓著,也得以入太庙。

但仅凭个人关系而配享太庙的情况也存在,比如鄂尔泰军政功绩有限,张廷玉又仅为文官,若非获皇帝青睐,未必能得此殊荣。

所以开国与捍卫统一的军功,可以视为配享的关键,皇帝个人信任固然可能成为一个因素,但应以立下显著战功为先。

文臣若无卓越政绩,仅凭皇恩则难免有失公允。总之,太庙配享应该以实际功勋为依归,不应仅由个人关系决定。

配享太庙有什么好处?

配享太庙是古代帝王对忠良有功之臣的最高荣誉,需要功绩卓著,品行端正,对朝廷有卓越贡献。

获得这一荣誉无疑是臣子一生的最高追求。但真正获得这一殊荣的人并不多,门槛极高,那么配享太庙后能得到什么好处呢?

那些配享太庙的人,可以在死后获得皇帝香火照拂,每逢祭祖大典,皇帝要向太庙牌位行三拜九叩大礼,这无疑是极高的荣誉,但是配享太庙者此时已死,无法亲自感受。

这份荣誉也无法转化为实际利益,就像一位大学教授获得了终身荣誉教授称号,这对他个人来说是莫大的荣耀,但并不能给他带来实惠。

也可以带来些许世袭特权,像唐朝名将李靖的儿子李德謇就可以承袭他的卫国公爵,屈突通的儿子也可以继承他的爵位领地。

但是,这种例子太少了,大多数后代没有得到实质性好处,更多时候,祖上配享太庙不能为子孙带来太多便利。

而李世民时期多位配享太庙大臣的后代几乎没有出成大命,很多还被牵连贬谪。

其实配享太庙对于出仕的帮助不大,即使祖上功勋卓著,子孙若无真才实学,仕途也很难一帆风顺,就像考取了名牌大学不代表未来事业顺遂,还得靠个人奋斗。

李世民时期,长孙无忌、杜如晦等许多配享太庙大臣的后代没有仕途成功。

即使配享太庙也可能被剥夺的,那怕祖上荣誉再高,如果子孙触犯法规,配享资格还会被取消,所以实际上并不稳固。

配享太庙的实际利益非常有限,它更像一种荣耀与认可,一份虚名多于实惠。后世子孙不能依靠这份虚荣沾光,要真正出人头地,取得荣誉,还是要靠自己的才能努力奋斗。

虽然古代的“太庙”是一种荣誉的象征,但是无论经过怎么样的发展,都是离不开,“得民心得天下”一般,只有为皇帝所用,才有可能享受太庙。

根据平台规则,您关注+点赞评论会保持铁粉身份,为您推荐更多优质内容

---END---