“刺头战犯”黄维:敢和军统少将打架,大骂日本战犯

在中国近现代史上,黄维这个名字或许不为大众所熟知,但在特定的历史时期,他却是一个颇具争议的人物。黄维,一位曾经的国民党高级将领,在抗日战争和国共内战中都有着不小的影响。然而,随着历史的变迁,他最终成为了新中国成立后的战犯之一,并在战犯管理所中以其倔强和不屈的性格著称。

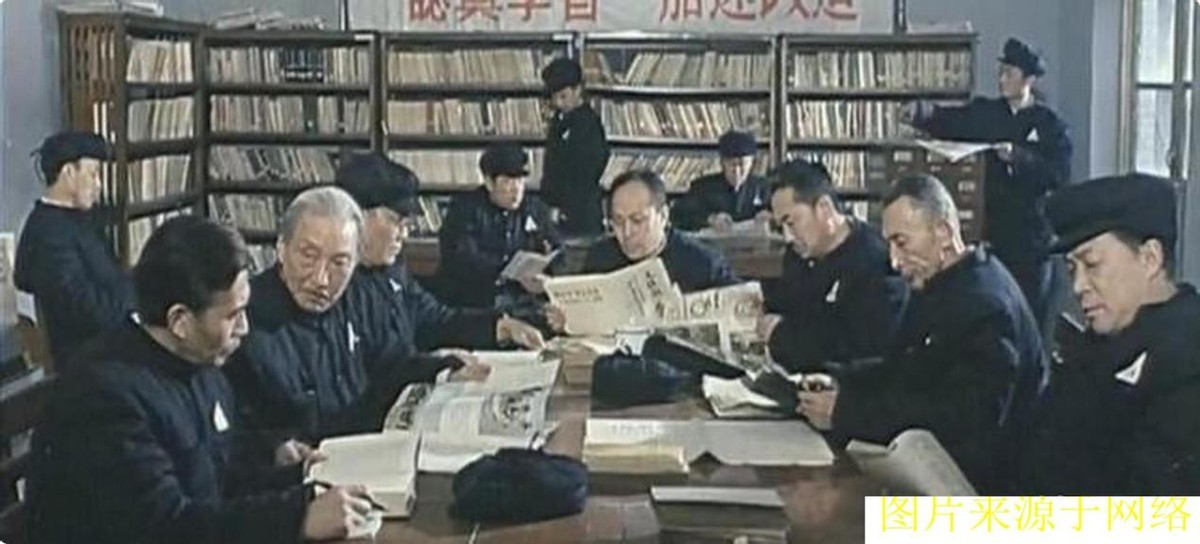

他的一生,既有着对抗外敌的英勇,也有着内战中的悲壮,更有着战后被俘、改造的艰辛。在“功德林”战犯管理所中,黄维以其“刺头”形象被人所知。他不仅敢于和军统少将打架,还在公开场合大骂日本战犯,这些行为在当时的社会背景下无疑是极具冲击力的。

黄维的背景,是那个动荡年代的中国。一个国家,两种制度的较量,加上外敌的侵扰,使得整个社会处于一种紧张和不安的状态。黄维作为国民党的将领,他的行为和选择,无疑是受到这个大背景影响的。在抗日战争中,他是抵抗外侮的将领;在国共内战中,他又成为了国民党军队的一员。而战后,他作为战败方的一部分,被新政权所俘虏,这样的转变无疑对他个人是一个巨大的打击。

在“功德林”战犯管理所中,黄维的行为表现出了他性格中的那份倔强和不屈。他拒绝改造,坚持自己的立场,甚至在与管理干部的争执中,不惜与军统少将董益三发生肢体冲突。这种行为在当时的环境下是极为罕见的,因为大多数战犯都在努力改造,希望能够早日获得特赦。但黄维却选择了一条更为艰难的道路,他的这种行为在当时的战犯中显得格外突出。

黄维对日本战犯的态度,也是出于他对抗日战争的深刻记忆。当他看到日本战犯在管理所中享受特殊待遇时,他的愤怒和不满情绪达到了顶点。他的大声疾呼,激起了其他战犯的共鸣,这一事件甚至引发了一场小规模的骚动。这一幕,不仅展现了黄维的个性,也反映了当时战犯之间的复杂心理。

最终,黄维成为了最后一批获得特赦的战犯之一。尽管他在管理所中的表现并不算好,但他的坚持和不屈最终还是得到了认可。1975年,黄维获得释放,结束了他在“功德林”的日子。这个结局,对于黄维来说,既是解脱,也是新生。

他的经历,既有个人的悲欢离合,也有历史的沧桑巨变。他的选择和行为,无论是在战争中还是在战后的改造中,都充满了争议。但不可否认的是,他的故事为我们提供了一个反思历史、理解人性的视角。

他的一生,是抗争与顺从、荣耀与屈辱的交织。在“功德林”战犯管理所中,黄维以其“刺头”形象被人所知,他的行为,无论是与军统少将的肢体冲突,还是对日本战犯的公开斥责,都显露出他那不屈的军人本色和深沉的民族情感。

黄维的抗争,不仅是对个人命运的不甘,也是对那个时代的一种反抗。他在管理所中的每一次行动,都是对过去的坚持和对未来的探索。即使在最终被特赦后,黄维的故事依然在人们心中留下了深刻的印象,成为了对历史的深刻反思和对人性的真实展现。

黄维的经历,提醒我们,历史不仅仅是胜利者的记忆,更是所有参与者共同经历的故事。每一个人的选择和行动,都是历史的一部分,都值得被记住和反思。