褚英,这位被努尔哈赤亲自下令处死的嫡长子,其死因究竟为何?

努尔哈赤起事之初,其胞弟舒尔哈齐出力不少。这兄弟俩本是相依为命。由于继母给生父吹枕头风,兄弟俩是有了后母就有了后爹,无奈只好寄居于外家。

万历十一年(1583年),努尔哈赤以十三副遗甲起事后,舒尔哈齐成为哥哥的得力助手和主要战将。草创之际,各部贝勒拜见他们时,两兄弟同时受贺,分南北落座。

清朝后期学者、满族正白旗瓜尔佳氏金梁在其著作《满洲秘档.太祖责弟》中载:

太祖弟舒尔哈齐贝勒为太祖同母弟也,笃念手足之情,待遇优厚,服御玩好,悉拟宸居。

舒尔哈齐死后,努尔哈赤逐渐让褚英带兵并主持一部分军政事务,褚英开始走到台前。

爱新觉罗.褚英,清太祖努尔哈赤嫡长子,母为元妃佟佳氏。万历八年(1580年),褚英出生,这年努尔哈赤21岁,起兵之时,褚英只有4岁。年幼的褚英一路跟随父亲奔波于刀光剑影之中。战乱之际,努尔哈赤常常把他和次子代善和女儿东果格格藏于板柜之底。

褚英身为长子,乃父对其有舔犊之情,又兼多有历练,在其叔父舒尔哈齐去世之后,是储位的强有力人选,为何褚英会将一手好牌打乱,死于父亲令下?

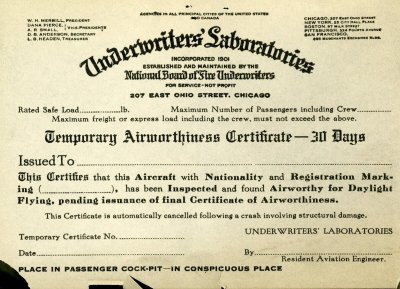

褚英剧照

影视作品中的褚英

《太祖秘史》中,叔父舒尔哈齐十分疼爱侄子褚英,而褚英却担心叔叔日后成为权位最强大的竞争者,于是来了一招离间计,设计让叔叔离群,制造他自立的假象,以使努尔哈赤将其关押,接着又利用东哥的死,引发舒尔哈齐与努尔哈赤的矛盾。

剧中,舒尔哈齐不想离开哥哥努尔哈赤,努尔哈赤也回心转意,抱住他道:“你不想走就留下吧”。正在此时,褚英见计划快要失败,于是在门外大喊有“有刺客”,门外守卫一涌而入,扑向舒尔哈齐,乱作一团之际,褚英趁机初刀,了结了舒尔哈齐。

《独步天下》中,万人迷的东哥与努尔哈赤、褚英、皇太极等都有情感纠葛,最后褚英被其父努尔哈赤视为阴谋夺位者赐死。

影视剧的设定中,褚英被塑造为阴谋小人或情爱种子,后金的男人们上演了一出狗血剧情,这当然与史实颇有出入。

然而,由于立场的不同,在明朝人眼中,褚英的举动也带有别样意味。

褚英剧照

明朝人黄道周将褚英视作通好明朝而遭杀戮的牺牲品

明朝进士,天启、崇祯年间先后任翰林院编修、经筵展书官、侍讲学士的黄道周,曾著有《建夷考》,对于褚英的形象,由于出发点不同以及民族偏见,他在该书中将努尔哈赤视为背叛明朝的贼首,对于清初的权斗,自有他的态度:

酋(努尔哈赤)疑弟二心,佯营壮弟一区,落成置酒,招弟饮会,入于寝室,锒铛之,铸铁键其户,令容二穴,通饮食,出便溺。弟有两名裨将,以勇闻,酋恨其佐弟,假弟令入宅,腰斩之。长子(褚英)数谏酋勿杀弟,且勿负中国,酋亦困之。其凶逆乃天性也。

在这里,黄道周认为,褚英多次向努尔哈赤进言,让他不要斩杀叔父,因为这样不符合讲究兄弟手足情的中原伦理。

在黄道周看来,后来褚英被努尔哈赤幽禁两三年痛下杀手,与他为舒尔哈齐求情有关。这一论点在《清史稿.褚英传》中也有论及:

明人以为谏上毋背明,忤旨被谴。

黄道周身为明朝学者、儒学大师,对于中原正统,十分看重。崇祯十一年(1638年),黄道周“与嗣昌争辩上前,犯颜谏争,不少退,观者莫不战栗”。黄道周不顾忤逆皇帝,争的是什么?争的是要不要与女真和谈——杨嗣昌主张先和谈,争取时机。但黄道周绝不肯苟和。

隆武元年(1646年)三月,黄道周就义,头断而身“兀立不仆”。这样一个直谏忠孝之人,其观点未必不夹私以泄仇恨。于他而言,凡是努尔哈赤不喜欢的,就有可能是明朝的盟友。因此,他会将褚英视作通好明朝而遭杀戮的牺牲品,似乎也是题中之义。

褚英剧照

那究竟褚英死于何种原因?

影视作品与黄道周的记叙虽各有偏颇,但褚英在离间努尔哈赤和舒尔哈齐中,有没有出力?按照当时的情势来说,他是很有可能出力的。

在长期征战中,舒尔哈齐的军功与声望都与努尔哈赤不相伯仲,两兄弟之间的关系越来越微妙。尤其是舒尔哈齐曾两次代表努尔哈赤地京朝贡,大开眼界,由此而生取代努尔哈赤成为女真之主的心思。

而明朝统治者也欲分化二人,于是不停抬高舒尔哈齐的地位,封他为都指挥使,与努尔哈赤品级相当。辽东左都督李成梁还让儿子李如柏娶舒尔哈齐女儿为妾。舒尔哈齐也积极与各部落之间联姻,娶乌拉部贝勒布占泰之妹为福晋,又将长女嫁给布占泰。

《清史稿.舒尔哈齐传》载:

吾岂以衣食受羁于人哉

舒尔哈齐欲自立门户,与兄长分庭抗礼。

父亲与叔父之间的矛盾一触即发,褚英有没有在中间进行挑拨?正史没有记载。但从当时情势来看,褚英有这种动机。

在褚英心里,自认为是努尔哈赤的嫡长子,应该是顺理成章的接班人,但建州没有立嫡以长的传统,叔父舒尔哈齐年长褚英十六岁,又有赫赫军功,正是年富力强之时,远强于后起之秀褚英,因此,他是横亘在褚英面前的最大的拦路石。

因此,就情势来看,黄道周所谓褚英是因为通好明朝、维护纲常而被努尔哈赤见弃的观点是站不脚的。

褚英剧照

真正让褚英见弃于努尔哈赤的原因是:褚英失和与四贝勒与五大臣。

若说褚英对于叔父舒尔哈齐的死,有推波助澜的作用,倒还符合努尔哈赤的心意。不影响大局。但其后褚英狂妄自大,结怨于四贝勒与五大臣,那就不是努尔哈赤能够容忍的了。

舒尔哈齐死后,褚英统兵,且参赞军政。此时的褚英,自认去了劲敌,十分狂妄。对努尔哈赤倚重的五大臣(费英东、额亦都、扈尔汉、何和礼、安费扬古)进行排挤与打压,在分配掠夺的土地、兵丁、奴隶和财货时,对属于四贝勒(代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极)的份额多吃多占,且强迫他们不得向汗父告密。进而扬言:

吾即汗位后,将杀与吾为恶之诸弟、诸大臣。

诸英的狂妄引发了五大臣与诸弟的不满,也引起了努尔哈赤的忧虑:此子心胸狭窄,恐非治国之才。

努尔哈赤十分注重五大臣的作用,规定:“凡事,扎尔因齐先审理,次达五大臣,五大臣询问,再达诸王。”《清史稿》也称“国事有阙失,辄强谏,毅然不稍挠,佐太祖成帝业,功最高。”在后金初创之际,努尔哈赤给予“五大臣”无尚礼遇,对他们不遗余力予以重用。

“五大臣”势力强大,难道努尔哈赤不知?但此时大业未成,正是用人之际,努尔哈赤正是倚重各部落力量之际,不可能于此时挑起事端,而褚英如此妄为,“并无治国宽大之心怀”,让努尔哈赤深为不满。

褚英外失“五大臣”之心,内失诸弟之亲,很快被孤立。努尔哈赤于“五大臣”、“四贝勒”与褚英之间,作了取舍——疏远褚英。

为让长子自省,其后两次进攻乌拉,努尔哈赤都没有让褚英出场,而是让他在家留守。但褚英对努尔哈赤的良苦用心不理解,反“意不自得,焚表告天自诉,乃坐咀呪”——努尔哈赤出征之时,褚英在家行诅咒这事,诅咒出征将士大败而归,以便在他们归来时将之拒于城外。

孰料努尔哈赤不如褚英之愿,得胜而归。听闻褚英的言行之后,十分生气,明万历四十三年(1615年)八月二十二日,褚英被努尔哈赤以不思悔改之名下令处死,时年36岁。

褚英剧照

褚英之死,不管面上的因由为何,其内在的症结在于,后金创立之初,努尔哈赤尚不能做到一家独大,正需仰赖各部力量之时,褚英的不识时务撞上了枪口。当然,褚英的作为也表明,他不具备一个合格的继承人品质。

参考资料:

赵尔巽《清史稿》

向敬之《清史不忍细读》