欧洲隐瞒的“白奴贸易”,规模比黑奴贸易还大,幕后者巴巴里海盗

当谈及奴隶贸易,绝大多数人脑海中首先浮现的,想必是美国那段臭名昭著的黑奴贸易,大家都知道这是人人想起而都厌恶的黑三角贸易。

毕竟那段历史真的是非常的黑暗,不可否定的是黑人在当时的确是起了很大的一部分作用。

然而,历史的幽深处还隐匿着一段少为人知的白奴贸易,是的,这正是买卖白人的贸易。

这场长达近 300 年、波及数百万人的贸易,其开端竟比黑奴贸易还要早一个世纪,大约起始于 14 世纪。

其规模恢宏,分化出海上与陆上两大体系,背后的主导者,则是令人闻风丧胆的巴巴里海盗。

白奴贸易还要从一个岛上说起,他们也是有自己的信仰,这个岛叫做伊比利亚。

在伊比利亚半岛上,曾有一支信奉伊斯兰教的族群,为躲避战乱,部分人远徙北非,与当地居民相互交融,逐渐形成了一个新的群体——摩尔人。身为外来者后裔,他们饱尝歧视之苦。

14 世纪,正值新航路开辟之初,为挣脱窘迫境遇,一些摩尔人踏上了海盗之路,频繁劫掠在巴巴里沿岸航行的商船。欧洲各国海军纷纷出动,意图剿灭这些海盗,可未曾料到,巴巴里海盗在实战中愈发凶悍,就连西班牙海军都屡屡败北,一时间,他们恶名远扬,令众多船只宁愿绕路远行,也不敢涉足这片危险海域。

随着过往商船数量渐少,海盗们急需开辟新财源。他们惊喜地发现,将商船船员贩卖至急需劳动力的地区,获利远超单纯劫掠。

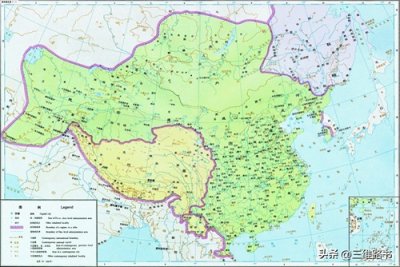

到了 15 世纪,巴巴里海盗势力已在地中海肆意蔓延,意大利、西班牙、法国等沿海城市皆沦为他们的劫掠目标,无数当地人被掳为奴隶,海盗们还威逼其家人交付赎金。

彼时,蒙古帝国崛起,铁骑自亚洲一路踏向欧洲,生灵涂炭,黑死病肆虐,欧洲大陆陷入劳动力极度匮乏的泥沼。奥斯曼帝国深受其害,为填补劳动力缺口,开始大规模采购奴隶。

他们向巴巴里海盗提供大量援助,以期获取更多人力,这无疑助长了海盗的气焰。此后,巴巴里海盗攻占阿尔及尔,建立起所谓的巴巴里海盗王国,白奴贸易也随之达到巅峰,那是欧洲历史上最为黑暗的时期之一,每日都有成千上万的白人像牲畜一般,被贩卖至奥斯曼帝国,继而辗转流落世界各地。

同一时期,在欧洲东部还存在一条陆上白奴贸易路线。东欧地区小国林立,民众大多信仰基督教,主体民族为斯拉夫人,而其东邻克里米亚,是一个由鞑靼人主导的国度。

双方在宗教、领土、文化等诸多领域矛盾重重,冲突不断。奥斯曼帝国瞅准时机,大力扶持克里米亚汗国,打破了东欧地区原有的势力均衡,东欧大地迅速被鞑靼人掌控,大批斯拉夫人惨遭贩卖,流向奥斯曼帝国。斯拉夫人的人口锐减,财富流失殆尽,鞑靼人却日益强盛,双方实力愈发悬殊。

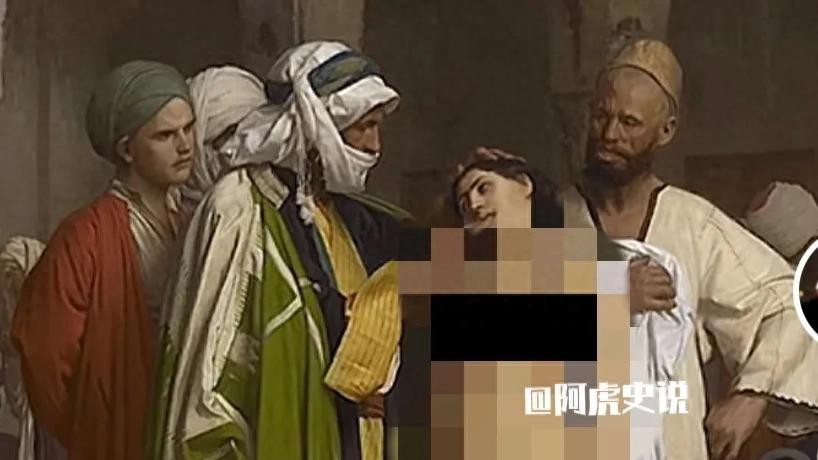

整个 16 世纪,白奴贸易甚至成为奥斯曼帝国的经济支柱,部分城市近半数税收皆源于此。那些奴隶的命运悲惨至极,年轻女性白昼被繁重劳役压身,夜晚还得侍奉奴隶主;年长者则被无情地丢进磨坊、地下室,在暗无天日中消磨余生。

有一技之长的男性最受青睐,被高价转卖,从事各类专业劳作;身无长技者则被驱往采石场、矿场,从事最艰辛、最繁重的体力活,每日劳作十几个小时,全年不得歇息,直至被病痛或劳累拖垮,所获食物仅能勉强维持生命。

靠着白奴贸易,巴巴里海盗、克里米亚汗国、奥斯曼帝国等地竟呈现出一种畸形繁荣,然而这繁荣背后,是无数奴隶的血与泪。随着白奴贸易规模持续膨胀,欧洲人再也无法忍受,怒火被彻底点燃。

终于,1783 年,新兴的俄国一举吞并克里米亚,陆上白奴贸易戛然而止;

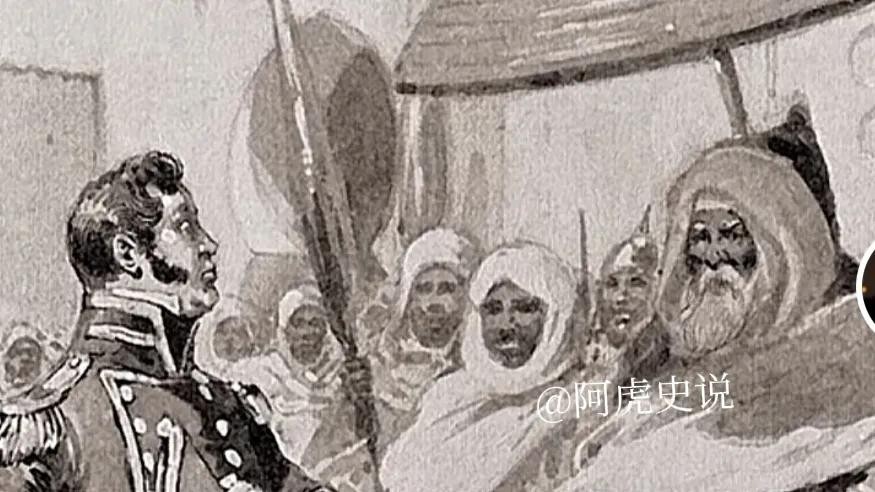

1830 年,法国出兵占领阿尔及尔,巴巴里海盗覆灭,海上白奴贸易也画上句号。

这场白奴贸易持续 300 年之久,其间,约有 80 至 120 万白人沦为奴隶,惨遭贩卖。

只是这段历史太过惨痛,加之如今西方国家有意遮掩,致使大众知晓黑奴贸易,却对这段白奴贸易的血泪史知之甚少。