“籴米”和“粜米”是什么意思?原来它们反映了古代百姓的苦难

“籴米”和“粜米”是古人经常讲的两个词,也是古人经常做的事,我小时候也经常听老人讲这些事。

“籴米”的意思是买粮食,也可以用作“籴谷”或“籴粮”。

“粜米”则与“籴米”相反,指的是卖出粮食,特别是卖出米的行为。

古人“籴米”

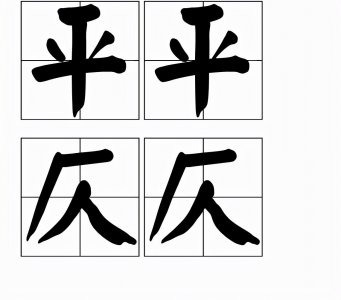

“籴”在普通话中念dí,在粤语中念dek6;“粜” 在普通话中念tiào,在粤语中念tiu3。

“籴”和“粜”这两个字最早出自战国时期商鞅的作品《商君书·垦令第二》,其中有几句:“使商无得粜,农无得籴。农无得籴,则窳惰之农勉疾。商无得粜,则多岁不加乐”,意思是:“让商人无法出售粮食,农民无法购买粮食。农民无法购买粮食,那么懒惰的农民就会努力积极务农。商人无法出售粮食,那么丰年就不会加大购买力度”。

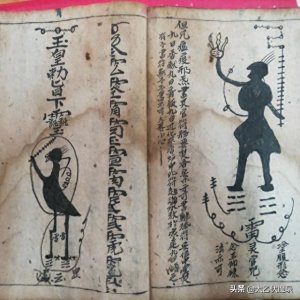

古代蝗灾

“籴米”一词最早出自北宋时期苏轼的五言律诗《籴米》,其中有两句“籴米买束薪,百物资之市”, 意思是:“到市场上购买米和柴,各种物资都可以在市场上买到”。

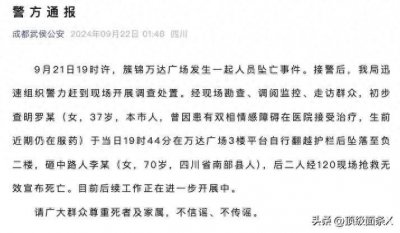

在古代,到青黄不接时,或者遇到水灾、旱灾、蝗灾等严重自然灾害时,百姓没有粮食了,就要被迫去集市“籴米”。

古人“粜米”

“粜米”一词最早的出处是元代杂剧作品《包待制陈州粜米》,由书会才人编撰。此剧写陈州大旱三年,朝廷派刘得中、杨金吾前去赈灾。刘、杨二人趁机大肆搜刮,并用敕赐紫金锤打死灾民张撇古。张撇古的儿子上告开封府,府尹包拯微服私访,查明真相,为民伸冤。作品再现了宋代封建统治下百姓在天灾人祸中饥寒交迫的生活画面,刻画了清官包拯刚直不阿、爱民如子的品质。

为什么古人要“粜米”呢?在古代,百姓如果想买别的东西而又没有钱,可能会被迫卖出一些粮食,以换取其他生活必需品。比如古人如果没有盐吃了,就会去“粜米”换一些钱买盐。

贫困的古人

从字形上来看,“籴”与“粜”都是会意字,上面的部分表示动作,下面的部分表示对象,这体现了汉字的构造智慧。

“籴”表示买进粮食,而“粜”表示卖出粮食,二者区别明显,而且只限于用在粮食买卖的场合。你不能把“买衣服”讲成“籴衣服”,也不能把“卖炭”讲成“粜炭”。