拱手作揖是左手在上还是右手在上?

在中国悠久的历史长河中,礼仪文化一直是中华民族精神的重要组成部分。其中,行礼作为一种表达敬意和情感的方式,具有深厚的文化内涵和社会意义。在古代中国,行礼的方式多种多样,但最为人熟知的当属作揖和拱手礼。

作揖,又称揖礼,是古代中国最常见的一种行礼方式。它起源于周朝,盛行于汉唐,一直延续到明清。作揖的基本动作是双手合十,然后向前下方鞠躬,以示敬意。这种行礼方式不仅体现了尊卑有序的社会等级观念,也表达了人与人之间的相互尊重和谦逊。

随着时间的推移,作揖逐渐简化,演变成了我们今天所熟知的拱手礼。拱手礼的动作要领是双手合十,然后向前上方举起,但不必鞠躬。这种行礼方式更加简便,但同样能够表达出对对方的尊重和敬意。

在拱手礼中,男女行礼的方式有所不同。男性行礼时,通常是左手在上,右手在下,两手合十,然后向前上方举起。这种行礼方式体现了男性的阳刚之气和力量感。而女性行礼时,则右手在上,左手在下,两手合十,但与男性不同的是,女性的双手并不握拳,而是曲成90度,向前上方举起。这种行礼方式体现了女性的柔美和优雅。

在古代,行礼不仅仅是一种形式,更是一种文化和精神的体现。它不仅仅是对长辈、上级或者尊贵客人的尊敬,也是对同辈、朋友或者晚辈的友好和亲切。无论是在宫廷、官场、家庭还是社会,行礼都是一种必不可少的社交礼仪。

在现代社会,虽然传统的行礼方式已经逐渐被现代的握手、鞠躬等礼仪所取代,但拱手礼仍然在一些特定的场合和人群中得以保留。比如在一些传统节日、庆典活动或者宗教仪式中,人们仍然会采用拱手礼来表达自己的敬意和祝福。

此外,拱手礼也是中国武术、气功等传统文化的重要组成部分。在这些领域,拱手礼不仅仅是一种礼节,更是一种精神的传承和修炼。通过行礼,人们可以培养自己的内在修养,提升自己的精神境界。

总的来说,无论是作揖还是拱手礼,都是中国传统礼仪文化的重要组成部分。它们不仅仅是一种形式,更是一种精神的体现和传承。在现代社会,我们应该继续发扬和传承这些优秀的传统文化,让更多的人了解和认识中国的礼仪文化,感受它的魅力和价值。

拱手礼和抱拳礼是中国传统文化中两种常见的礼仪形式,它们在形式上有着细微的差别,但在内涵和用途上却大相径庭。拱手礼是一种普遍的问候方式,而抱拳礼则更多地与武术和军事文化相关联。

首先,拱手礼的基本动作是双手合十,然后向前上方举起,但不必鞠躬。这种礼仪在日常生活中广泛使用,不分性别和年龄,是一种表达尊重和友好的普遍方式。而抱拳礼则有所不同,其特点是上手握拳,下手为掌,这种动作在武术界和军队中尤为常见。习武人和军人在见面时,通常会使用右手握拳,左手为掌的抱拳礼,这种礼仪表达了一种力量和勇气的象征。

在抱拳礼中,还有一种特殊的手势,即左手包右手,这通常用于文人之间的问候。这种手势体现了文人的谦逊和内敛,与习武人和军人的抱拳礼形成鲜明对比。文人的抱拳礼不仅仅是一种问候,更是一种文化和精神的交流。

值得注意的是,拱手礼和抱拳礼在手的位置上也有严格的规定。在拱手礼中,男性通常是左手在上,右手在下,而女性则相反,右手在上,左手在下。这种手势的差别不仅仅是性别的象征,更有着深刻的文化含义。左手在上通常表示吉礼和祝福,如在节日、庆典等喜庆场合使用;而右手在上则通常用于凶礼,如在葬礼等悲伤场合使用。

抱拳礼的手势也有其特定的文化含义。右手握拳左手为掌的抱拳礼,通常用于表达力量和勇气,而左手包右手的抱拳礼则更多地体现了文人的谦逊和内敛。这些手势的差别不仅仅是形式上的,更是文化和精神上的体现。

在现代社会,虽然拱手礼和抱拳礼的使用场合已经大大减少,但它们仍然是中国传统文化的重要组成部分。在一些特定的场合,如武术比赛、军事仪式或者传统文化活动等,人们仍然会使用这些礼仪来表达自己的情感和态度。

此外,拱手礼和抱拳礼也是中国武术、气功等传统文化的重要组成部分。在这些领域,这些礼仪不仅仅是一种形式,更是一种精神的传承和修炼。通过学习和实践这些礼仪,人们可以更好地理解和体验中国传统文化的精髓。

总的来说,拱手礼和抱拳礼是中国传统文化中两种独特的礼仪形式,它们在形式、内涵和用途上都有着丰富的差异和联系。在现代社会,我们应该继续发扬和传承这些优秀的传统文化,让更多的人了解和认识中国的礼仪文化,感受它的魅力和价值。

拱手礼,作为中国传统文化中的一种重要礼仪形式,其历史源远流长,最早可追溯至3000年前的周朝。这一时期的礼仪文化已经相当发达,而拱手礼的前身——作揖的“揖礼”,便是在这一时期逐渐形成并开始流行的。

“揖礼”的基本动作是双手合十,然后伴随着上下摆动的手臂,身体微微前倾,以示对对方的尊敬。这种礼仪在当时的社会中非常普遍,无论是在宫廷、官场还是民间,都可以看到人们使用这种礼仪来表达敬意。然而,随着时间的推移,人们开始寻求更为简洁、方便的行礼方式,于是“揖礼”逐渐演变为今天我们所熟知的拱手礼。

拱手礼的动作要领是将双手合十,然后举至胸前,形成抱拳的姿势。与“揖礼”相比,拱手礼的动作更为简洁,不再需要上下摆动手臂,也不需要身体前倾,但同样能够表达出对对方的尊重和敬意。这种礼仪在汉代得到了进一步的发展和普及,成为了当时社会中最为常见的问候方式。

在汉代,拱手礼不仅在民间广泛流行,而且在宫廷和官场中也得到了广泛应用。当时的皇帝和官员们在见面时,通常会使用拱手礼来表达对对方的尊敬。此外,拱手礼还与儒家的礼仪思想紧密相连,被视为一种体现儒家“仁爱”和“礼”的精神的礼仪形式。

到了唐代,拱手礼已经成为了一种全国性的礼仪形式,无论是在城市还是乡村,都可以看到人们使用这种礼仪来表达敬意。唐代的文人墨客们还将拱手礼写入了诗歌和散文中,赋予了它更为丰富的文化内涵和象征意义。

在宋代,拱手礼的使用进一步普及,成为了当时社会中最为重要的礼仪形式之一。当时的士大夫们在见面时,通常会使用拱手礼来表达对对方的尊重。此外,拱手礼还与宋代的科举制度紧密相连,成为了士人之间相互问候和交流的一种重要方式。

明清时期,拱手礼的使用已经深入人心,成为了中国人日常生活中不可或缺的一部分。无论是在家庭、朋友之间,还是在官场、商业活动中,人们都会使用拱手礼来表达自己的敬意和友好。此外,拱手礼还与明清时期的服饰文化紧密相连,成为了当时服饰礼仪的重要组成部分。

总的来说,拱手礼的历史可以追溯至3000年前的周朝,起源于作揖的“揖礼”。从“揖礼”到拱手礼的演变,不仅反映了中国礼仪文化的发展和变迁,也体现了中华民族对于礼仪的重视和传承。在现代社会,虽然拱手礼的使用已经不如古代那么普遍,但它仍然是中国传统文化的重要组成部分,值得我们继续发扬和传承。

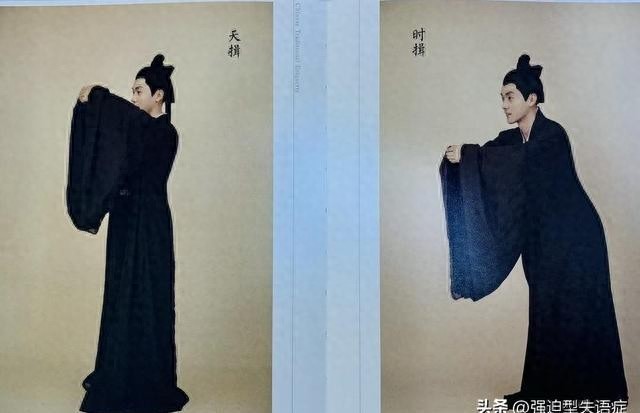

揖礼作为中国古代礼仪的重要组成部分,其内涵丰富,形式多样。根据不同的场合和对象,揖礼被细分为天揖、时揖、土揖等多种形式,每种揖礼都有其特定的使用环境和对象。

天揖是揖礼中最正式的一种,通常用于非常正式的礼仪场合,如朝见天子、祭祀等。在进行天揖时,行礼者需将双手合十,高举过头,然后缓缓向前下方鞠躬,身体前倾的角度较大,以示对对方的最高敬意。这种揖礼的动作幅度较大,表达的敬意也最为深刻。在古代,天揖是臣子对君主、晚辈对长辈的最高礼节,体现了尊卑有序的社会等级观念。

时揖则相对天揖来说要简单一些,通常用于同辈之间日常见面或辞别时。在进行时揖时,行礼者将双手合十,举至胸前或稍低于胸前,然后微微鞠躬,身体前倾的角度较小。这种揖礼的动作幅度适中,表达的敬意较为适中,适用于平辈之间的相互问候或告别,体现了同辈之间的平等和友好。

土揖是揖礼中最为简单和随意的一种,通常用于非正式的场合或对下级的问候。在进行土揖时,行礼者只需将双手合十,举至胸前,然后轻微点头或鞠躬,身体几乎不前倾。这种揖礼的动作幅度最小,表达的敬意也最为简单,适用于较为随意的场合,如对晚辈或下属的问候。

除了天揖、时揖、土揖之外,揖礼还有其他一些细分形式,如宾主揖、师弟揖等,每种揖礼都有其特定的使用环境和对象。例如,宾主揖通常用于主人对客人的问候,师弟揖则用于师生之间的问候。这些揖礼形式的细分,体现了中国古代社会对礼仪的重视和精细。

在古代,揖礼不仅仅是一种形式,更是一种文化和精神的体现。通过不同的揖礼形式,人们可以表达出不同的情感和态度,如尊敬、友好、随意等。同时,揖礼也是中国古代社会等级观念和人际关系的一种体现,通过不同的揖礼形式,可以体现出尊卑有序、长幼有序的社会秩序。

在现代社会,虽然揖礼的使用已经不如古代那么普遍,但其精神内涵仍然值得我们学习和传承。通过学习和实践揖礼,我们可以更好地理解和体验中国古代礼仪文化的魅力,也可以在日常生活中运用这些礼仪,以表达我们的敬意和友好。

总的来说,揖礼的细分形式丰富多样,每种形式都有其特定的使用环境和对象。从天揖到时揖,再到土揖,每一种揖礼都体现了中国古代社会对礼仪的重视和精细,也体现了中华民族的文化精神和价值观。在现代社会,我们应该继续发扬和传承这些优秀的传统文化,让更多的人了解和认识中国的礼仪文化,感受它的魅力和价值。

叉手礼,作为唐宋时期流行的礼仪形式,其独特之处在于男女行礼时左右手位置的不同,体现了当时社会对性别角色的细致区分和礼仪文化的丰富多样性。

在唐朝,叉手礼是一种非常普遍的问候方式。行礼时,两手相交于胸前,左手握住右手,右手的拇指微微上翘,形成一种优雅而庄重的姿态。这种手势不仅体现了唐朝人的礼仪规范,也反映了当时社会对和谐、平衡的追求。唐朝的叉手礼,男女通用,但在细节上略有不同。男性在行礼时,动作更为大气,手势的幅度也相对较大;而女性则更注重手势的细腻和柔美,动作更为含蓄。

进入宋朝,叉手礼的形式发生了一些变化。最显著的区别在于,宋朝的叉手礼中,左右手的拇指都可见,不再像唐朝那样只有右手拇指上翘。这种变化可能是为了使手势更加清晰,也更易于观察和模仿。宋朝的叉手礼在男女之间的区别也更加明显。男性在行礼时,手势更为坚定有力,体现了宋朝男性的阳刚之气;而女性则更注重手势的优雅和端庄,体现了女性的温婉和内敛。

叉手礼的流行,不仅体现了唐宋时期礼仪文化的发展,也反映了当时社会对礼仪的重视。在唐朝,叉手礼被广泛应用于宫廷、官场、民间等各个领域,成为人们日常交往中不可或缺的一部分。无论是官员相见、文人交流,还是普通百姓之间的问候,叉手礼都是表达敬意和友好的重要方式。

到了宋朝,叉手礼的使用更加普及,甚至成为了一种社会风尚。宋朝的文人雅士们,将叉手礼视为一种文化修养和身份的象征,他们在诗文中赞美叉手礼的优雅,将其视为文明礼仪的代表。同时,宋朝的叉手礼也与当时的服饰、建筑风格等紧密相连,形成了一种独特的文化氛围。

叉手礼的流行,也与唐宋时期的社会背景密切相关。唐朝是中国历史上的一个盛世,社会繁荣,文化开放,人们追求和谐与平衡,叉手礼的流行正是这种社会氛围的体现。而宋朝则是中国历史上文化最为发达的时期之一,人们崇尚文雅,注重礼仪,叉手礼的流行也是对这种文化追求的一种回应。

总的来说,叉手礼作为唐宋时期的一种流行礼仪,不仅体现了当时社会的礼仪规范和文化追求,也反映了性别角色的差异和社会风尚的变化。在现代社会,虽然叉手礼已经不再是主流的问候方式,但其背后的文化精神和价值观念仍然值得我们学习和思考。通过对叉手礼的研究和传承,我们可以更好地理解和体验中国古代礼仪文化的独特魅力。