遗体捐献后会经历什么?一篇讲透所有流程与细节

遗体捐献是生命的另一种延续,但很多人因不了解捐献后的流程而心存疑虑。本文将用最通俗的语言,为你揭开遗体捐献后的完整过程,从遗体被接收、医学处理到家属如何善后,解答所有疑惑。

一、遗体捐献的两种类型:器官与遗体

遗体捐献分为两种形式:单纯器官捐献(如心脏、肾脏等)和全遗体捐献(用于医学研究或教学)。两者处理方式不同:

1. 仅捐献器官:器官摘取后,遗体会交还家属处理,医护人员会缝合伤口并恢复遗容,外观基本完整。

2. 捐献全遗体:遗体由接收单位(如医学院)全程处理,用于解剖研究或教学,家属无法取回骨灰。

二、遗体被接收后的完整流程

第一步:通知接收单位

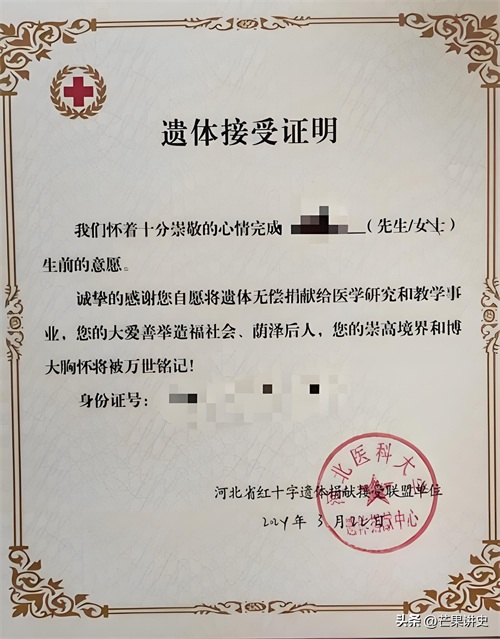

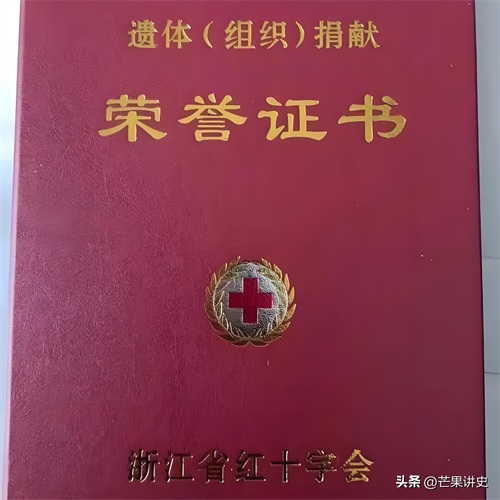

捐献者去世后,家属或执行人需立即联系登记机构(如红十字会)或遗体接收单位(如医学院)。接收方会派车到现场(医院、殡仪馆等)接运遗体,并向家属颁发《志愿捐献遗体纪念证书》。

第二步:医学处理

- 防腐处理:遗体运抵后,接收单位会进行防腐处理,确保长期保存。

- 器官摘取(若适用):若涉及器官捐献,医生会按外科标准摘取器官,并仔细缝合伤口,尽可能恢复遗容。

- 教学解剖:用于医学教学的遗体会在解剖前举行缅怀仪式,师生向捐献者致敬,培养医学生的尊重与责任感。

第三步:最终处置

- 遗体研究结束后,通常由接收单位统一火化,骨灰不返还家属。

- 部分机构会为捐献者设立纪念园或集体墓碑,供家属凭吊。

三、家属需要做什么?

1. 处理后事:即使捐献遗体,家属仍可举办告别仪式(不涉及遗体),按风俗处理丧葬事宜。

2. 保留纪念证书:证书是捐献证明,部分地区可凭此减免丧葬费用。

3. 心理疏导:部分家属可能需要心理支持,接收单位或红十字会有相关资源。

四、捐献前的必备手续

1. 登记与公证:

- 到当地红十字会填写《遗体捐献登记表》,携带身份证、3张一寸照片。

- 必须公证:需到公证处免费办理捐献公证,明确执行人(通常是亲属)。

2. 告知家人:生前必须与家属充分沟通,避免身后产生纠纷。

3. 健康条件:患甲/乙类传染病(如艾滋病、病毒性肝炎)者不能捐献。

五、常见问题解答

1. 遗体会被“随便处理”吗?

不会!法律严格规定遗体仅用于医学用途,禁止商业买卖,违者追究刑事责任。

2. 捐献后能反悔吗?

可以!捐献者随时可到原登记机构变更或撤销,需重新公证。

3. 家属不同意怎么办?

若捐献者生前未明确反对,死后配偶、父母、成年子女可共同书面决定捐献。

六、为什么说捐献是“生命的礼物”?

- 医学进步:一具遗体可让数百医学生掌握解剖知识,间接拯救无数生命。

- 环保意义:免除传统殡葬的土地占用与环境污染。

- 精神传承:许多捐献者家属表示,亲人的选择让他们感受到“生命以另一种方式存在”。

遗体捐献不是生命的终点,而是对科学与人类福祉的深远贡献。如果你已决定成为捐献者,请务必提前规划手续,并与家人达成共识。这份选择,终将成为照亮医学之路的一盏明灯。

(信息综合自《人体器官移植条例》《民法典》及各地红十字会公开流程)