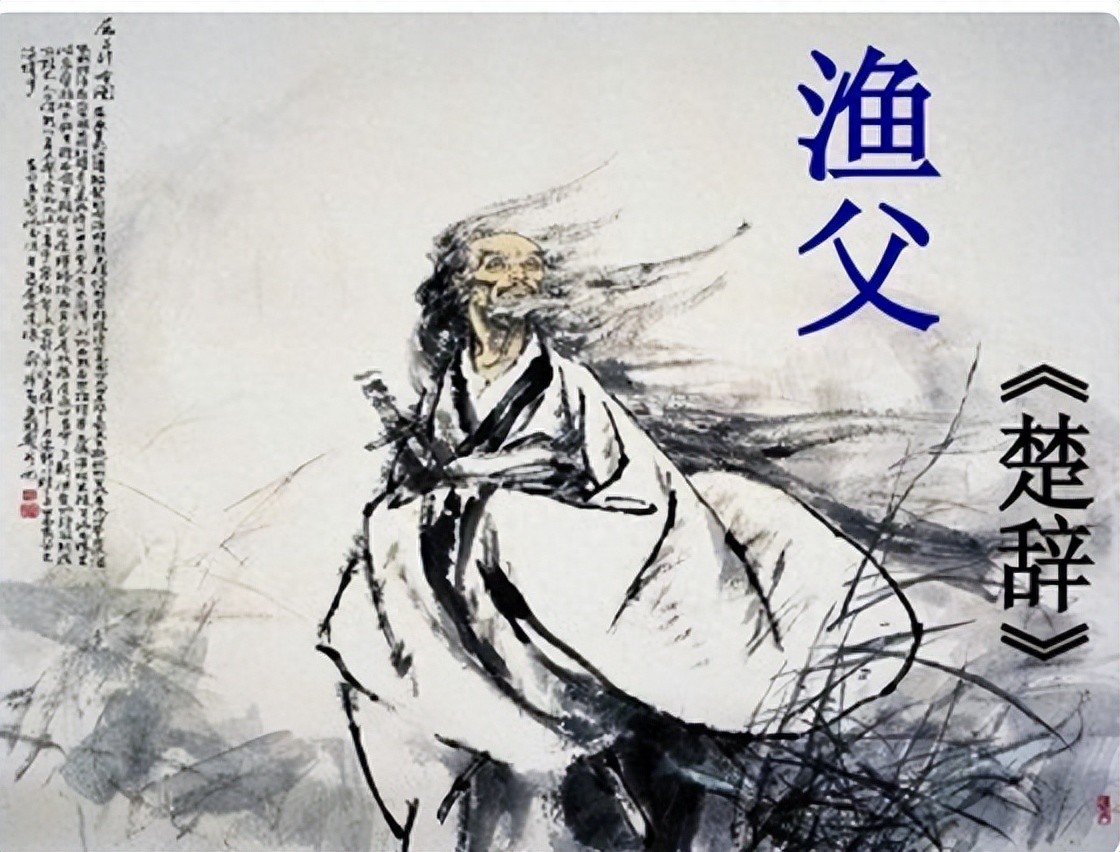

《屈原列传》:屈原真的碰到了渔父了吗?

《屈原列传》:屈原真的碰到了渔父了吗?

高中语文选必修中教材节选了《史记·屈原列传》,里头有一个小故事,讲屈原多次被小人进谗言,被疏远,被流放,他来到汨罗江畔,“披发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,准备投江自杀,而就在这时碰到了一个渔父,两人展开了一番对话。

真的就这么巧?准备结束生命,就遇到了一个渔父,而且还是谈论的“人生”主题,你再看渔父的话语,那哪里只是一个普通的渔父呢,分明是一个洞彻人生的世外高人啊!

很有可能,渔父并不存在,这只是中国文学里常用的一种虚拟主客问答的形式,实际上则是作者与自己内心的对话,即作者的天人交战。

事实上,《史记》中的这一段记载来自于屈原的文学作品《渔父》,略有删改:

屈原既放,游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫与?何故至于斯?”屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。”

渔父曰:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而歠其醨?何故深思高举,自令放为?”

屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣;安能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”

渔父莞尔而笑,鼓枻而去。

乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”遂去,不复与言。

《史记》几乎是照抄,史书照抄文学作品本是大忌,但司马迁饱含对屈原的崇敬之情,不如此写,实在难以表明屈原的内心心迹,实在难以表明屈原对楚国的热爱和对理想的坚守。

屈原的死,可以说是殉国,更可以说是殉道。

还是比较明显,渔父多半是不存在,屈原来到江边准备投江自杀,内心定然也存在去与留的痛苦挣扎,定然也存在满腹愁苦的愤懑与委屈,但放眼江畔,白水茫茫,青山峨峨,这些又向谁去诉说呢?

那就向渔父去说吧,渔父在中国文化里一直都是世外高人和隐士的象征,这可以向上追溯到钓于渭水之滨的姜尚,其后渔父就一直有了这样的特定含义,“白发渔樵江渚上,惯看秋月春风”,渔夫樵夫就成了俯瞰世间、洞悉红尘的上帝或内心视角。

于是便虚拟出“渔父”这一形象作为自己内心的另一面,于是两种不同价值观的PK和交锋就开始了。

一个主张“世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而歠其醨?”,你要随波逐流啊,为啥故作清高呢?把自己弄成这副摸样,值吗?

另一个主张“安能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”,正邪不两立,黑白怎么可以颠倒?我应该坚持操守,坚守原则,不能随世浮沉,毫无原则啊!“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”。

一番天人交战,屈原剖白了内心,也坚定选择了后者,选择了本心,投江自杀。

虚拟主客问答,这是古典文学作品中常见的一种手法,枚乘的《七发》虚拟了“吴客”与“楚太子”的对话,告诉人们音乐、饮食、乘车、游宴、田猎、观涛都不是人生的真谛,虚心向学、通晓天下至理才是人生的要义,才是快乐的源泉。

最有意思的是司马相如的《子虚赋》,直接虚构了“子虚”与“乌有”的对话,名字就告知你我这是虚构的哈,以至于“子虚乌有”今天就成了一个成语,虚无不真实的意思。

苏轼的《赤壁赋》同样如此,主客问答,实际上则是两种价值观的交锋,是苏轼与内心的对话。

再回过头来,你便会清晰,渔父很有可能就是屈原的内心一角,并不存在这个人,屈原在投江之前,内心挣扎,天人交战,借渔父与自己的对话剖白内心,抒发愤懑,抒发坚守,仅此而已。

不同的是,一番对话,苏轼选择了成功突围,屈原选择了投江自杀,怎生感慨?