三叶虫

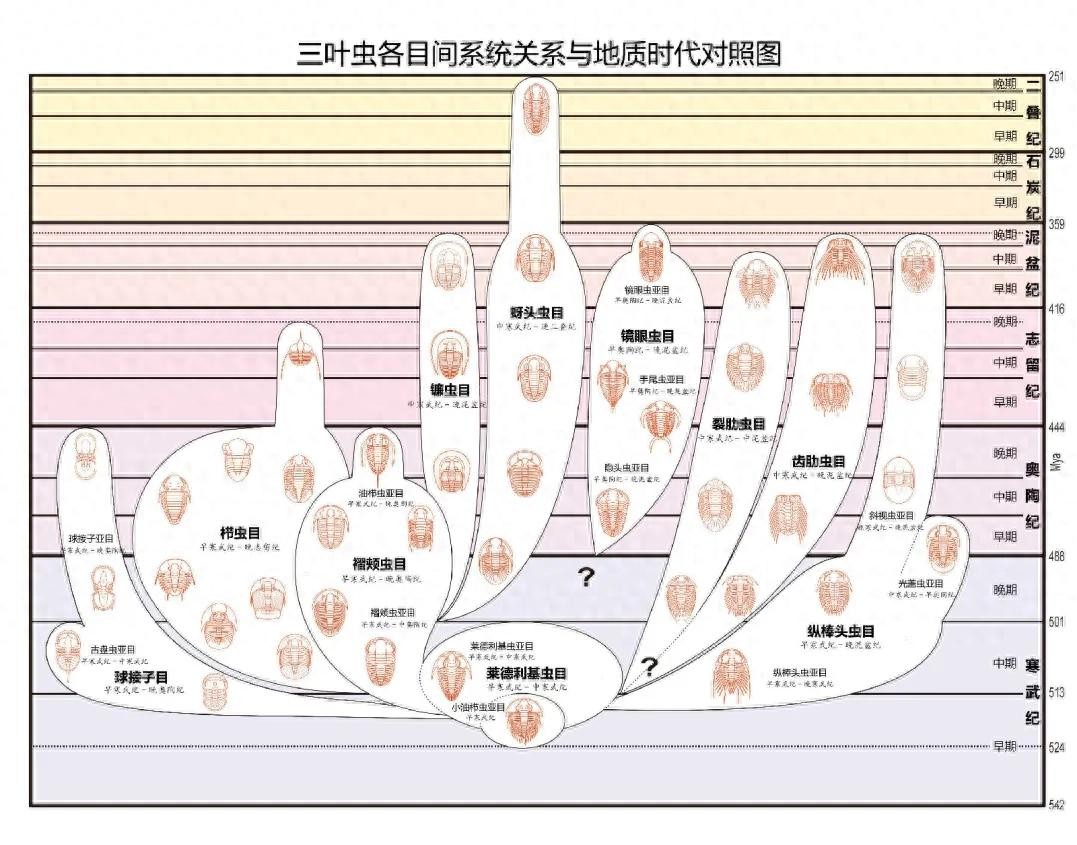

在动物分类学上,三叶虫属于节肢动物门、三叶虫纲。它们生活在远古的海洋中,主要出现在寒武纪,到寒武纪晚期时发展到顶点。此后,三叶虫从极盛的高峰走向衰退,延续到二叠纪末期时绝灭,没有进入中生代。三叶虫在整个古生代3亿多年的漫长地质历程中生生不息,繁衍出了众多的类群和巨大的数量,三叶虫纲可以分为10目 :球接子目、莱得利基虫目、耸棒头虫目、褶颊虫目、镜眼虫目、裂肋虫目、栉虫目、镰虫目、砑头虫目及齿肋虫目。总计有1500多个属,1万多个种,其中发现于我国的有大约500个属。

三叶虫的形状大多为卵圆形或椭圆形,个体大小相差却很悬殊。发现于葡萄牙奥陶纪地层中的乌拉裂肋虫是最大的三叶虫之一,长达70厘米。而古盘虫、球接子之类的微小三叶虫却只有不到6毫米。常见的三叶虫一般长度都在3到10厘米,宽度在1到3厘米。超过20厘米的就算大型的了。在我国昆明寒武纪早期地层中曾经发现过长度为30厘米的莱得利基虫。

三叶虫生活的年代距今虽然遥远,但是科学家对它的形态、构造等特征的了解是相当充分的,主要的原因有以下几点:首先,三叶虫身体表面披有坚固的甲壳,在个体发育过程中经历多次脱壳生长,所以它们在地层中遗留下的化石数量比其他生物要多;其次,寒武纪海洋中很少有比三叶虫更大、更凶暴的动物和它生活在一起,因此它们能够迅速繁衍,广泛分布;此外,三叶虫化石大多保存在质地细致的石灰岩或页岩中,因此,不仅外壳的特征能够被观察得很清楚,而且有时其内部构造也能被看得很清晰。

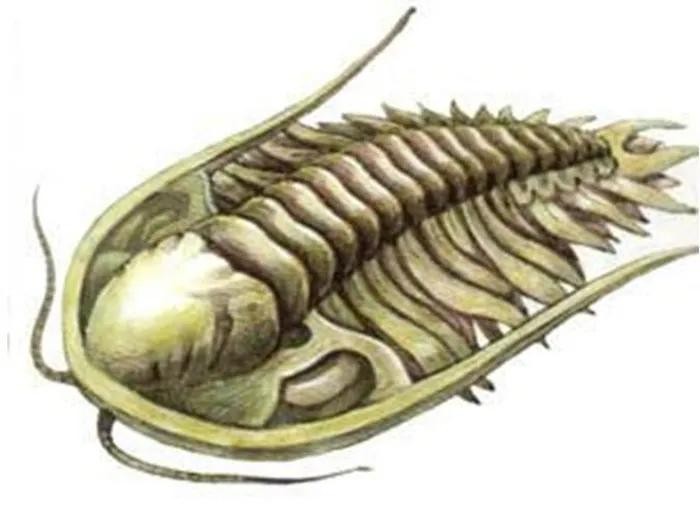

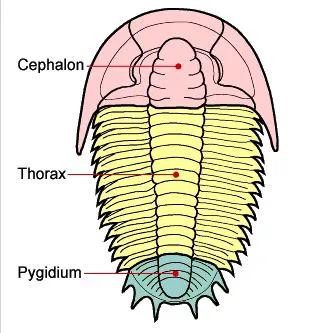

三叶虫的主要特征表现在它的背壳构造,其头部中央有一个突起的“头鞍”,可能是安置脑的处所。头鞍的表面有的光滑无饰,有的瘤斑点缀,还有的具有为数不等的横沟。这些横沟被称为“头鞍沟”。头鞍两侧,一般有成对的眼睛。沿眼睛的前后有一条沟,称为“面线”,这是三叶虫成长过程中借以脱壳钻出身体的地方。头部腹面的前端有一对分节的触须,既是行动器官,又是感觉器官。触须的后面是摄食的口,通常盖着“唇瓣”。口两侧有许多细小而分节的行动器官——附肢,附肢上有细密的纤毛,大概可以起到呼吸的作用。

三叶虫的胸部分节,多者达十几节,少者只分两节。各节之间以覆瓦状(即像房顶的瓦片一样一片覆叠在另一片的上面)关联起来,便于卷曲活动。三叶虫腹面两侧有为数众多的分节附肢,附肢上具有纤毛,因此这些附肢也兼负行动和呼吸之用。三叶虫的尾部和胸部一样,纵向上分为中轴及其两侧的肋叶部,其形态多样;尾部的边缘有的带刺,有的不带刺。

从背部看三叶虫(trilobites)为卵形或椭圆形, 成虫的长为3~10厘米,宽为1~3厘米。小型的6毫米以下 。从结构上可分为头甲、胸甲和尾甲三部分。三叶虫体外包有一层外壳,坚硬的外壳为背壳及其向腹面延伸的腹部边缘 。腹面的节肢为几丁质,其他部分都被柔软的薄膜所掩盖。一般所采到的三叶虫化石都是背壳。三叶虫背壳的中间部分称为轴部或中轴,左、右两侧称为肋叶或肋部。三叶虫壳面光滑。或有陷孔、瘤包、斑点、放射形线纹、同心圆线纹、短刺等。头部多数被两条背沟纵分为三叶,中间隆起的部分为头鞍及颈环,两侧为颊部,眼位于颊部。颊部为面线所穿过,两面线之间的内侧部分统称为头盖,两侧部分称为活动颊或自由颊。胸部由若干胸节组成 ,形状不一,成虫2~40节 。中间部分为中轴,两侧称为肋部。每个肋节上具肋沟,两肋节间为间肋沟。尾部是由若干体节互相融合而形成的 ,1~30节以上不等。形状一般半圆形,但变化很大,可分为一中轴和两肋部。肋部分节,有肋沟和间肋沟。肋部可具边缘 ,边缘上亦常有边缘刺。

多数三叶虫有眼睛,它们还有可能用来作味觉和嗅觉器官的触角,触须可达20至30厘米。三叶虫的眼睛是由方解石(碳酸钙,CaCO3)组成的。结晶良好的纯净方解石(冰洲石)是透明的,有些三叶虫使用单晶的、透明的方解石来组成其每只眼睛的透镜。这与大多数其它节肢动物不同,球差,同时提供极好的视觉效果和景深。在今天生存的动物中蛇尾海星Ophiocoma wendtii使用类似的透镜。

典型的三叶虫眼睛是复眼,每个透镜都是一个一般排列为六边形的拉长的棱镜。每只复眼内的透镜数不等,有些只有一个,有些可达上千。

有些三叶虫是瞎的,可能它们居住在非常深的海底,那里没有光,因此用不着眼睛。有些(比如蛙形镜眼虫Phacops rana)有很大的眼睛。

三叶虫的样子奇特,身体分为头、胸和腹三个部分。贝壳则有三个叶体,二叶位于纵向轴叶的每一侧,因此被称为:“三叶虫”。从背部看去三叶虫微卵形或椭圆形,成虫的长为3~10厘米,宽为1~3厘米。外壳坚硬,正中突起,两肋低平,也形成纵列的三部分,三叶虫的名字就是这么来的吧。由于三叶虫的背壳坚硬,所以容易被保存成为化石。我们今天了解这种绝灭了的动物,全是通过化石来认识它们的。三叶虫的头部由于覆盖有硬甲,可称为头甲,头甲上中央隆起的部分叫头鞍,头鞍的形状和大小在不同种类中变化较大,头鞍前部是头盖,上面发育着眼脊、眼叶和眼。头盖两侧的边缘下凹并延展形成活动颊,活动颊常常进一步形成十分尖锐的颊刺,伸向身体的后方,整个头甲是三叶虫分类和种属鉴定的重要依据。

胸甲由许多形状相似的胸节组成,这些胸节相互衔接,与绝大多数节肢动物的体节相似,胸节可以活动,并有弯曲的功能。三叶虫身体能够蜷起或伸展开全靠这些活动的胸节,但幼年体的三叶虫没有胸节。尾甲是指三叶虫身体末端由若干体节融合而成的部分,它们形成三叶虫独特的尾部。三叶虫的尾一般都是半圆形,由于尾的边缘常常形成大小不同的尾刺,使许多三叶虫的尾伸展、放射,变得很美丽。整个三叶虫的背面硬而光滑,但科学家们发现有些种类在背甲上具有小瘤或小结节,这些小瘤和小结节与背甲上的颊刺、肋刺、尾刺一起,构成了复杂的防护"盔甲"。

三叶虫与珊瑚、海百合、腕足动物、头足动物等动物共生。大多适应于浅海底栖爬行或以半游泳生活,还有一些在远洋中游泳或远洋中漂浮生活。生活习性的不同决定着其身体构造不同。底栖三叶虫身体扁平,有的三叶虫可钻入泥沙生活,其头部结构坚硬,前缘形似扁铲,便于挖掘。有的头甲愈合,肋刺发育,尾小,具尖末刺,用以在泥沙中推进。另外,适于在松软或淤泥海底爬行生活的类型,其肋刺和尾刺均很发达,使身体不易陷入泥中。营漂浮生活的类型,往往身体长满纤细的长刺。它们以原生动物、海绵动物、腔肠动物、腕足动物的动物尸体或以海藻等细小生物为食。

三叶虫的生活习性是多种多样的,化石中最多的一类是保存在石灰岩或页岩中,可见当时它们大多生活在浅海底或游移于淤泥之上。它们有的稍能游泳,有的随水漂流。志留纪中期的齿虫类,整个身体几乎被密密的长刺包围,这些长刺对于它们在水里游泳来说是一种强有力的推进器,因此可以推测它们是游泳的能手;同时,这些长刺也是抵御天敌的有效武器。这种类型的三叶虫主要是出现于奥陶纪到泥盆纪时期,当时与它共生的鹦鹉螺类、板足鲎类和鱼类都是三叶虫的劲敌,如果三叶虫不增强它的游泳能力和御敌的武器,它们怎样在那个竞争激烈的环境中继续生存繁衍呢?

奥陶纪的某些三叶虫,如宝石虫、斜视虫、隐头虫等还发展了卷曲的能力,它们的头部和尾部可以完全紧接在一起,仅将背部的硬壳暴露在外;它们还可以钻进淤泥以保护其柔软的腹部器官,这样,一方面便于御敌;另一方面也可以以类似于尺蠖那样的伸曲的方式推动身体前进。

三叶虫为雌雄异体,卵生,个体发育过程中经过多次周期性蜕壳,在个体发育过程中,形态变化很大。一般划分为3个阶段:幼虫期、分节期 、成虫期。对于三叶虫的个体发育过程,科学家通常是通过采集同一层位中同一种个体的不同生长阶段的标本来研究的。三叶虫的个体发育,大致划分为三个时期——幼年期、中年期和成年期。幼年期虫体头部和尾部尚不分明,也没有胸节,直径大约为0.24~1.3毫米。中年期虫体头部和尾部已经分开,胸节也已经发育,但是节数比成年期少一节。成年期虫体的胸部与尾部节数增加到了极限,虫体增大,壳上的刺、瘤等附加物均出现了。

经过各国古生物学家多年的研究,认为三叶虫具有复杂的发育阶段。三叶虫为雌雄异体,卵生,在它们在一生的发育中,要经过多次的蜕壳才能长成,当前的许多节肢动物都承袭了三叶虫的生长方式。三叶虫从幼虫到成虫,一般经历三个生长阶段,即幼年期、分节期和成虫期。了解这点,对我们在野外采集三叶虫化石很有必要,如果人们稍微具备一些有关三叶虫发育阶段的知识,就能对采集到的三叶虫化石做出大致的鉴定,不致于把不同发育阶段的同一种三叶虫当做不同形态的属种了。

从卵中孵化出来的幼虫被称为原甲期(protaspid period),在这个阶段里所有环全部融合在一起形成一个单一的盔甲。在此后的生长期里在每次蜕皮时在尾部前会增加新的胸部环。此后在蜕皮时环的数目不再增加,对三叶虫的幼虫阶段人们的认识很丰富,它们为研究三叶虫之间的亲缘关系提供了非常重要的帮助。

幼年期的三叶虫除身体很小外,常常凸起明显,头部与尾部区分不明显,没有胸节,虫体呈圆球状。以后,随着三叶虫不断生长,胸节逐渐增加,当胸节全部长成不再增加时就进入成年期,此时意味着三叶虫已达到性成熟阶段,能够生儿育女了。三叶虫每蜕一次壳,身体都会增大,壳上的刺、瘤、甚至尾甲的分节数也会增加。

三叶虫长大以后就可以在海洋中无忧无虑地生活了,至今为止,人们还没有在陆相地层中发现三叶虫化石,这说明这种动物确实只生存在海洋里。由于三叶虫化石常常与珊瑚、腕足动物、头足动物共同出现,表明它们都喜欢生活在比较温暖的浅海,在那里,三叶虫以各种微小的生物为食,或者也对海草及动物的尸体感兴趣。可以肯定,它们不具有主动攻击的能力,因为三叶虫没有良好的游泳器官,也不具备流线形的体形,在水中行进的速度较慢。从它们的坚固背甲可以想象,一旦有凶猛的动物(如鹦鹉螺类)向它们摆出进攻的架势时,三叶虫会迅速把身体蜷起,象穿山甲那样把自己保护起来,悄悄沉入海底。

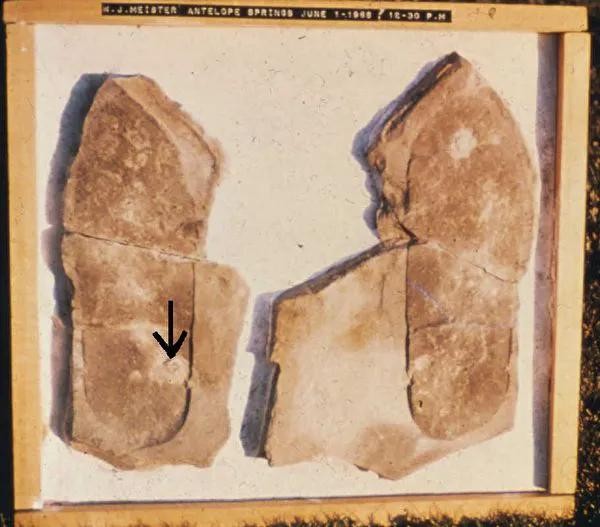

1968年,三叶虫脚印化石在美国被迈斯特(William J. Meister)发现。这只鞋印长26厘米、宽9厘米,正好是成年男子鞋的常见尺码,即欧码41号(3.5英寸宽,10.25英寸长)。1968年6月13日,报纸《Deseret News》发表了题目为“Puzzling Fossils Unearthed”(令人困惑的化石)的文章,报导了该足迹化石的发现。文章附带了化石照片,随后该发现在全美国各地报纸进行了报导。

三叶虫脚印化石

鞋底上三叶虫的细节

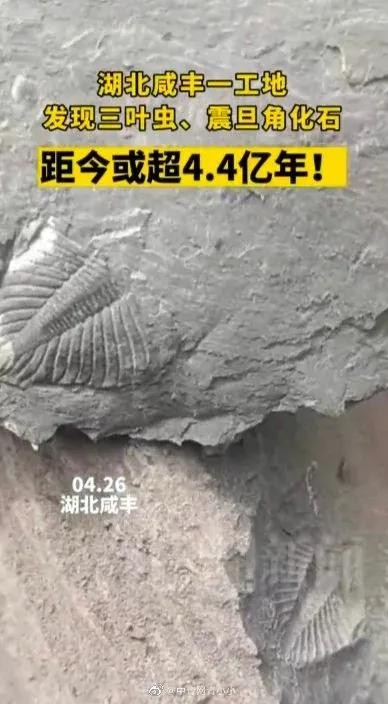

2022年4月26日,湖北省恩施州咸丰县高乐山镇龙家界村一工地施工人员发现,在1200米高山上的石块中有不少远古化石。经相关地质专家判定,这些化石前身为三叶虫和中华震旦角。距今或超4.4亿年。 重大发现!或超4.4亿年。

2022年5月6日,据中国科学院南京地质古生物研究所官网消息,科研人员在滇东北昭通镇雄地区发现奥陶纪末大灭绝前三叶虫动物群。相关研究已在线发表在国际期刊《远古世界》。

2022年5月12日消息,此次在镇雄地区发现的三叶虫动物群略早于奥陶纪末生物大灭绝的时间,共有9科15属17种,含4个新种。根据三叶虫(种)的时空分布情况,能够推断出华南奥陶纪末生物大灭绝前发生过一次生物迁移事件。

2022年,科学家在5.08亿年前寒武纪三叶虫化石上发现的“交配证据”。

2022年5月,现代科学家通过仔细分析X射线图像,发现某些三叶虫物种拥有“超级复眼”,配有数百个晶状体,它们的神经网络处理和发送信号,并具有多条视神经通道。这项最新研究报告发表在去年出版的《科学报告》杂志上。现今的节肢动物,例如:蜻蜓和螳螂虾,也以强大的复眼而闻名,它们的眼睛是由无数个叫做“小眼”的眼面构成,每个小眼都长有晶状体,就像一个迪斯科球。