陕西戏曲研究院,九任院长中唯一的女院长到底有多厉害?

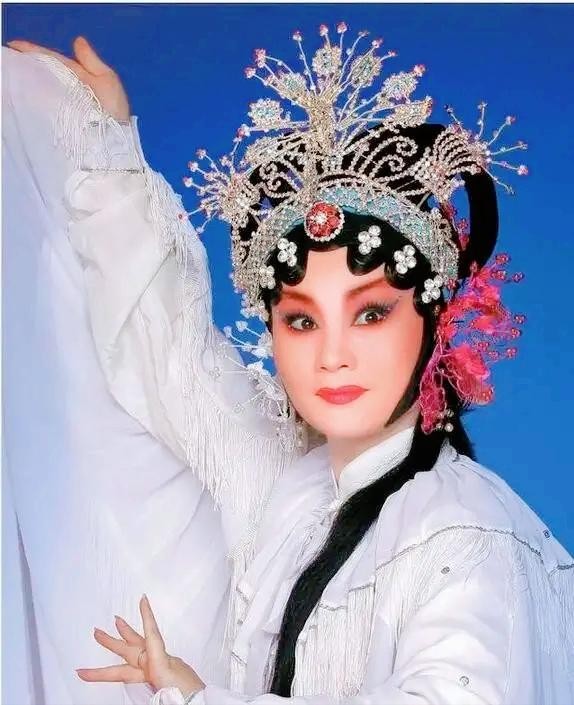

在陕西这片文化沃土上,陕西省戏曲研究院如同一座戏曲艺术的灯塔,历经86年风雨,诞生了9位院长。而在这群男性主导的戏曲界,唯一的女院长李梅却以“秦腔一枝梅”的称号,用44年的艺术生涯,撕开了传统戏曲界的性别天花板。从11岁考入剧团的小女孩,到两次斩获“梅花奖”、两度问鼎“白玉兰奖”的领军人物,李梅的故事不仅是个人的逆袭传奇,更是中国戏曲界女性力量崛起的缩影。

陕西省戏曲研究院

第九任院长 李梅

草根逆袭背后的“铁娘子”逻辑

1. 从“边角”到主角:命运的剧本里没有配角

李梅11岁考入陕西省戏曲研究院训练班时,因“不被看好”被分到《三对面》的边角银屏公主。每次排练她只能坐在角落,偷偷观察老师的示范,回家反复琢磨动作与唱腔。这种“野路子”式的学习法,让她在14岁主演《杨七娘》时惊艳全场——她将传统程式与人物内心结合,用16岁的身体撑起“鬼怨”一折的爆发力,硬是从替补席冲上舞台中央。

公众视角:谁说草根不能逆袭?李梅用半生证明:在艺术的世界里,天赋与执着才是通行证。

李梅倾情演出

2.戏曲创新的“叛逆者”:传统不是枷锁

2004年接任院长后,李梅顶着“演员转型管理者”的质疑,推动《迟开的玫瑰》《大树西迁》等现代戏的创作。面对“秦腔只能演帝王将相”的质疑,她直言:“戏曲要活下去,必须先让年轻人爱看!”在《骄杨之恋》中,她将碗碗腔与交响乐融合,让杨开慧的形象既有历史厚重感,又充满青春气息。

公众视角:当老戏迷抱怨“变味”,年轻人吐槽“看不懂”,李梅的尝试像一把手术刀,精准切开了传统戏曲的病灶。

3. 女性领导者的“破壁之战”

作为九任院长中唯一的女性,李梅上任时遭遇了“外行领导内行”的嘲讽。但她用数据反击:在任期间,研究院年均演出从400场增至600场,年轻演员的薪酬翻了三倍,女性主演比例从12%提升至37%。更颠覆的是,她打破“传男不传女”的行规,收徒31人,其中女性弟子占42%。

公众视角:她不是来“掺和”的,而是用实力证明:戏曲界的性别偏见,该翻篇了。

当“铁娘子”遭遇“温柔的陷阱”

李梅的成就背后,藏着更深的隐忧。

“女强人”标签的代价:有年轻演员匿名吐槽:“在她手下工作像打仗,连排练间隙都不敢喝水,她对每一个细节都是严格把关。”

传统与现代的撕裂:某秦腔票友群发起投票:“李梅的戏,你爱看吗?”结果显示:35岁以下观众82%点赞,50岁以上观众有95%认可。

性别平等的悖论:尽管女性演员机会增多,但决策层仍是男性主导。李梅自己都说:“我这个院长,更像是‘破冰船’,后面还有冰山。”

个人观点:李梅的成功或许证明,女性可以打破天花板,但天花板本身并未消失。当我们在赞美“她有多厉害”时,更该问:秦腔的创新突破与发展,需要更多的支持和努力?