唐山大地震之谜:探寻震撼背后的真相

在历史的长河中,总有一些瞬间如噩梦般深深烙印在人类的记忆里,唐山大地震便是其中最为惨痛的一页。那是怎样一股仿若来自地狱深渊的力量,能够在转瞬之间,将一座充满生机与活力的城市无情地碾碎,让无数鲜活的生命戛然而止,数十万家庭的幸福美满如泡沫般破碎消散?唐山大地震,这场犹如世界末日降临的浩劫,即便岁月悠悠流转,它留下的巨大伤痛与重重谜团,依旧如影随形,萦绕在每一个关注者的心间。究竟是什么样的神秘力量,导演了这场惨绝人寰的悲剧?是地球深处那汹涌澎湃、无法抑制的剧烈躁动,还是隐藏在重重迷雾之后,另有不为人知的隐情?此刻,就让我们怀揣着敬畏与好奇,缓缓揭开唐山大地震背后那神秘莫测的面纱。

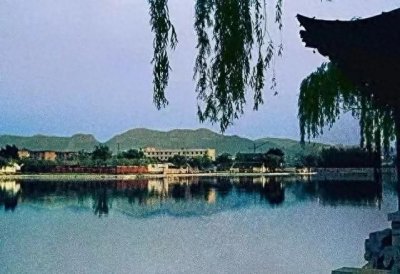

唐山,这座依偎在环渤海之畔的城市,往昔岁月里,它曾散发着平凡而质朴的气息,人们在这里安居乐业,憧憬着美好的未来。然而,在看似平静的表象之下,实则潜藏着足以颠覆一切的巨大危机。它仿若一颗命运多舛的棋子,恰好坐落于环渤海地震带上,板块运动在这里频繁地上演着惊心动魄的“舞蹈”,每一次的律动都像是在无情地拉扯着这座城市的根基,使其时刻处于摇摇欲坠的危险边缘。而唐山市内的地质构造,更是宛如一座错综复杂、深不见底的迷宫,充满了未知与危险。其中,那长达约 100 公里的唐山断裂带,宛如一条沉睡千年、蓄势待发的巨龙,它如同一把利刃,无情地贯穿了唐山市中心,成为了这场震惊世界的地震灾难的“导火索”。

在漫长的岁月里,地壳如同一位永不疲倦的工匠,持续不断地对这片土地进行着雕琢与塑造,而唐山断裂带则在这无尽的移动过程中,默默承受着超乎想象的拉伸应力。终于,在 1976 年 7 月 28 日那个黑暗的凌晨,它像是一根被命运之手过度拉扯的橡皮筋,在到达极限的那一刻,猛然断裂,释放出了足以摧毁整个世界的恐怖能量,瞬间点燃了唐山大地震的“导火索”,引发了这场让全球为之震颤的巨大灾难。

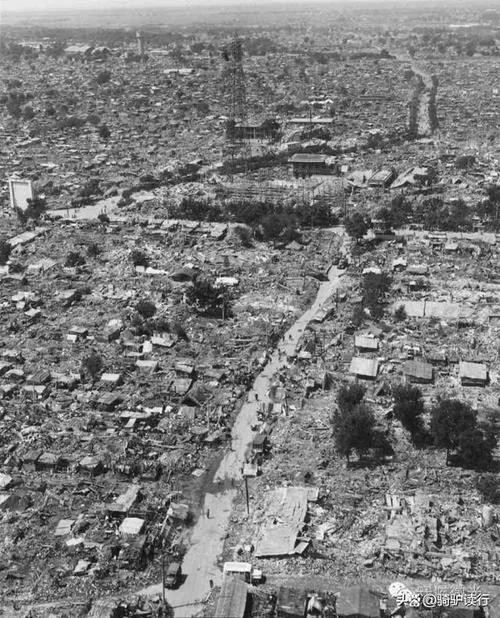

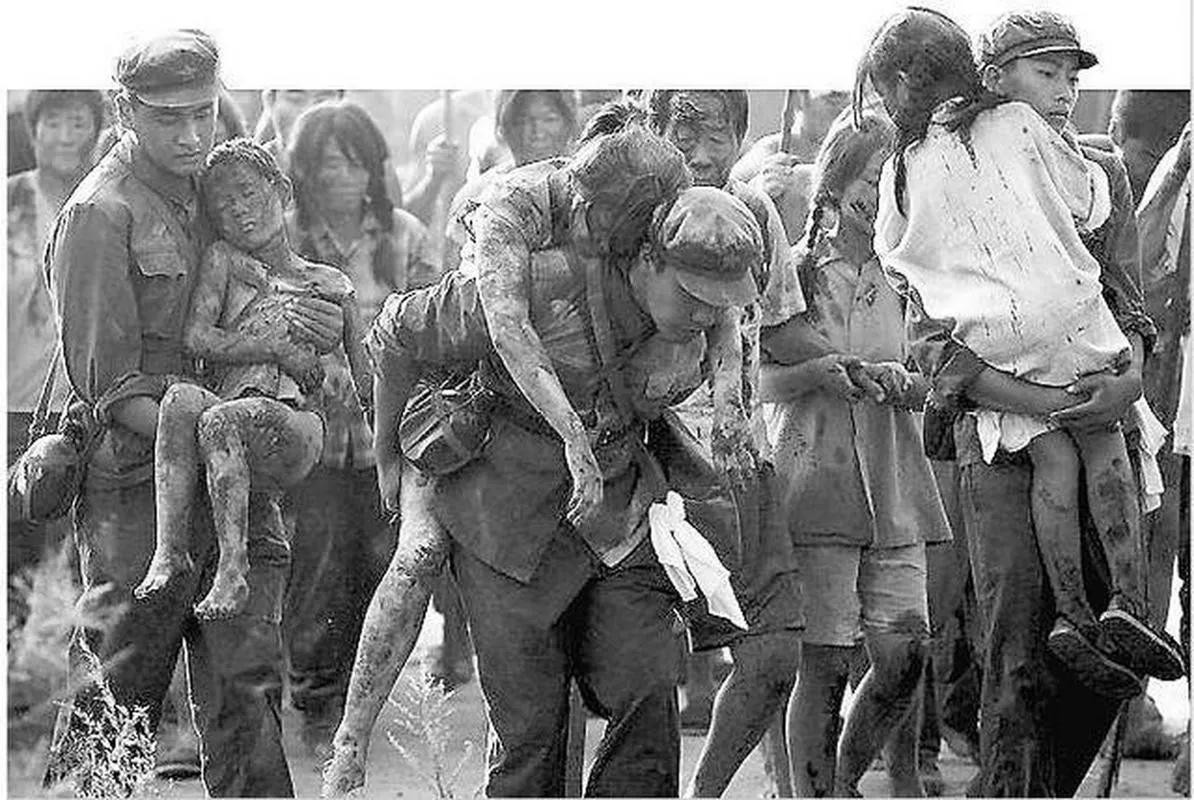

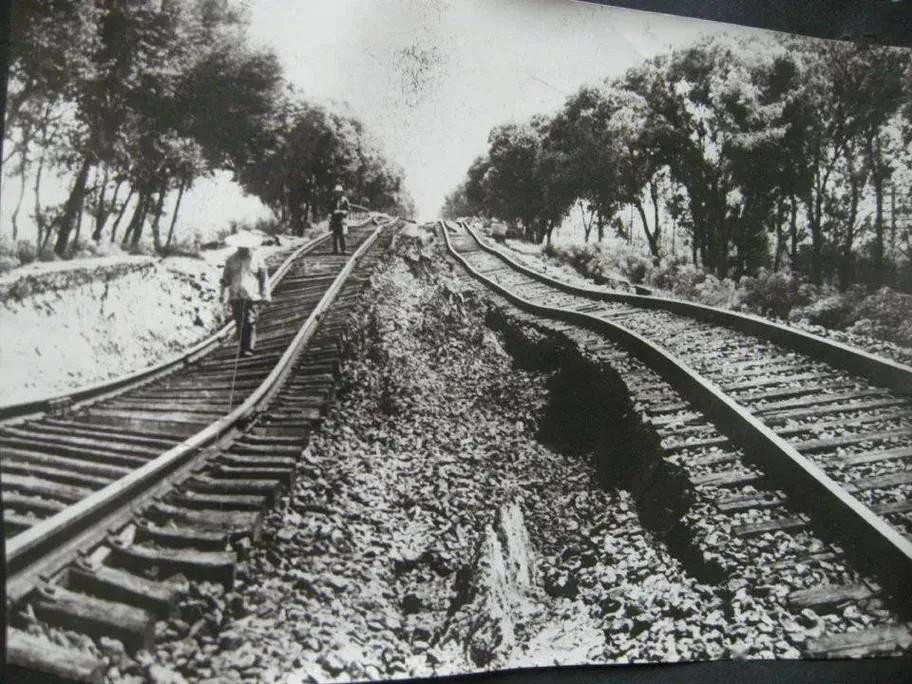

当时间的指针拨回到那个悲痛欲绝的日子,1976 年 7 月 28 日,唐山的大地像是被恶魔诅咒一般,突然剧烈地颤抖起来。7.8 级和 7.1 级的强烈地震波如汹涌的海啸,以排山倒海之势瞬间席卷了这座毫无防备的城市。刹那间,曾经高耸入云的高楼大厦如脆弱的积木般纷纷倒塌,扬起的尘土遮天蔽日;宽阔平坦的街道像是被一双无形的巨手肆意撕裂,变得支离破碎,满目疮痍;无数个温馨的家庭被无情地掩埋在那堆积如山的废墟之下,生命的气息在瞬间被黑暗吞噬。人们的哭喊声、求救声交织在一起,在那死寂的空气中久久回荡,构成了一幅惨不忍睹、令人心碎的人间炼狱图。这场地震的破坏力之大,简直超乎了人类的想象极限,它如同一头失控的巨兽,无情地践踏了唐山市的每一寸土地,带来了难以估量的人员伤亡和财产损失。

那一个个逝去的生命,是家庭的希望与支柱;那一片片废墟,是曾经幸福生活的破碎残骸。这场灾难,成为了唐山人民心中永远无法抹去的伤痛记忆,如同一道深深的疤痕,时刻刺痛着他们的心灵。同时,它也如一声长鸣的警钟,让全世界为之侧目和痛心,人们在悲痛中深刻地感受到了大自然那令人敬畏的力量。

在深入探究唐山大地震的成因时,主流科学界经过严谨的研究与论证,普遍认定,这一切悲剧的罪魁祸首是地壳运动。环渤海地震带那活跃异常的板块运动,宛如两只无形却拥有无穷力量的大手,永不停歇地挤压、拉扯着唐山地区的地壳。而唐山断裂带,作为地壳结构中的薄弱环节,在长期承受着这股巨大应力的无情折磨后,最终不堪重负,如同一位疲惫不堪的战士,在战斗的最后一刻倒下,发生了断裂错位。这一瞬间,如同打开了潘多拉的魔盒,引发了强烈的地震波,它们如脱缰的野马,向着四周疯狂地扩散开来,所到之处,一片狼藉,造成了这场惨绝人寰、震惊世界的灾难。

这一观点并非凭空臆想,而是有着坚实无比的科学依据作为支撑。一代又一代的地质学家们,他们如同勇敢的探险家,不畏艰辛地对地震带进行长期的监测,如同细致的考古学家,深入地对地层结构展开研究,又如同敏锐的侦探,精确地分析地震波的传播路径。通过他们不懈的努力与智慧的结晶,所有的研究成果都无一例外地指向了地壳运动这一主要原因。

然而,在众多纷纭的探讨声中,也不时地传出一些别样的声音,如同平静湖面上泛起的层层涟漪,引起了人们的广泛关注与好奇。有人大胆地提出,唐山大地震的发生与外因天文条件或许存在着某种微妙而神秘的联系。这一观点的依据是,地震发生的时间恰好是农历七月初二,正值朔日后的一天。他们凭借着丰富的想象力推测,在这个特殊的天文时刻,地球置身于太阳、月球等天体引力的复杂交织网络之中,或许会受到一种特殊的综合作用力影响,这种力量如同一只无形的手,轻轻地拨动着地球的地壳,从而诱发了地震。

但是,不得不说,尽管这种观点听起来充满了神秘色彩与吸引力,可目前它还仅仅只能停留在猜测的阶段,犹如空中楼阁,缺乏确凿的科学证据来给予坚实的支撑。无数的科学家们怀着严谨的态度,经过大量深入细致的研究和复杂精密的数据分析,至今尚未发现天文现象与唐山大地震之间存在着明确的、必然的因果关系。尽管如此,这一观点却如同一颗神秘的种子,在人们那充满好奇与求知欲的心田中生根发芽,它如同一盏闪烁着微弱光芒的灯塔,吸引着一些勇敢无畏的研究者们,如同追逐星辰的航海家,不断地在这片未知的科学海洋中探索和追寻,渴望有一天能够揭开其中隐藏的奥秘。

与此同时,在民间曾经流传着一种说法,犹如一阵风,吹遍了大街小巷,那就是唐山大地震是由煤矿开采诱发的。毕竟,唐山是一座闻名遐迩的煤矿资源丰富的地区,大规模的煤矿开采活动在这里持续了漫长的岁月。不可否认的是,这种开采活动确实会在地下形成一个个空洞,如同大地的伤口,导致地面沉降现象的发生,对地面建筑的稳定性构成了严重的威胁。但实际上,经过科学严谨的研究与论证,这种说法被证明是不准确的。煤矿开采所形成的地下空洞,相较于引发一场如唐山大地震这般规模宏大、破坏力极强的地震所需的能量与条件而言,其规模实在是相对较小,影响范围也极其有限,就如同沧海一粟,远远不足以诱发如此巨大的灾难。地质专家们如同经验丰富的法医,通过对煤矿开采区域与地震震源、地震断裂带进行详细入微的对比研究,又如同精明的会计师,对地震能量释放规模进行精确无比的计算,他们用科学的“手术刀”和“计算器”,有力地否定了这一在民间流传甚广的观点。

从地质构造的角度深入剖析,唐山断裂带无疑是整个唐山大地震事件的关键核心所在。这条长达 100 公里且如同一把利刃般贯穿市中心的断层带,就像是一颗隐藏在城市地下的“定时炸弹”,时刻威胁着这座城市的安全。它的存在,使得唐山地区的地壳结构变得如同脆弱的玻璃,极易破碎,一旦受到地壳运动那微小的“涟漪”影响,就可能引发连锁反应,导致地震的爆发。而随着科学技术的不断进步与发展,人类对地球内部构造和板块运动规律的认识,也在如同一棵茁壮成长的大树,不断地深入和完善。科学家们通过对地震波的研究,仿佛拥有了一双能够透视地球内部的“眼睛”,可以探测到地球内部不同圈层的结构和性质,如同读懂了地球的“身体密码”,进而了解板块运动的方向和速度,为预测地震的发生提供了宝贵的线索。

但尽管如此,地震预测仍然是一个全球性的科学难题,如同一座难以攀登的高峰,横亘在人类面前。唐山大地震的发生,就像是大自然对人类的一次严厉警告,它再次以血的教训提醒我们,在大自然那浩瀚无垠、神秘莫测的力量面前,人类是多么的渺小和无力,如同蝼蚁一般。

在天文条件关联方面,虽然农历七月初二这个特殊的时间点如同一颗神秘的星辰,引发了人们无尽的遐想,但目前我们就像迷失在黑暗森林中的行者,还无法确定天文因素究竟在地震发生过程中扮演了怎样的角色。天文学和地震学,这两门学科犹如两座高耸入云的山峰,它们之间的相互关系错综复杂,如同山间缠绕的迷雾,难以捉摸。要想揭示其中的奥秘,需要更多的跨学科研究,如同搭建一座连接两座山峰的桥梁,以及长期的观测数据积累,如同在黑暗中点亮一盏盏明灯,照亮前行的道路。也许,在未来的某一天,随着科学技术这把“万能钥匙”的不断进化与创新,我们能够找到确凿的证据来证明或否定天文条件对地震的影响,但在当下,这仍然是一个未解之谜,如同一个神秘的宝盒,等待着后人去开启。

而关于煤矿开采与地震的关系,我们也应该有一个清晰正确的认识。煤矿开采虽然会像一把双刃剑,带来一些地质环境问题,但它与大规模地震的诱发并没有直接的因果联系。我们不能因为唐山是煤矿产区,就如同盲人摸象一般,轻易地将地震归咎于煤矿开采活动。相反,我们应该更加注重煤矿开采过程中的安全管理和环境保护,如同呵护自己的眼睛一样,采取有效的措施来减少开采活动对地面建筑和生态环境的影响,实现人类与自然的和谐共生。

唐山大地震给我们带来的,绝不仅仅是那刻骨铭心的伤痛和难以估量的损失,它更像是一位严厉而深沉的导师,给予了我们对自然规律的深刻敬畏之心,以及对科学探索的强烈渴望之情。它如同一面镜子,让我们清晰地看到,地球内部的奥秘如同宇宙般深不可测,自然灾害的发生往往如同暴风雨般超出我们的想象和控制。虽然如今我们已经对唐山大地震的成因有了较为清晰的认识,但在科学的广袤海洋中,仍有许多未知的领域如同神秘的岛屿,等待着我们勇敢地去探索和研究。我们需要如同不知疲倦的开拓者,不断地加强地震科学研究,提高地震监测和预警能力,如同为城市装上敏锐的“耳朵”和“眼睛”;加强建筑物的抗震设计和加固,让它们成为抵御地震灾害的坚固堡垒,以减轻地震灾害对人类社会的影响。同时,我们也要时刻保持对自然的敬畏之心,如同虔诚的信徒敬畏神灵一般,尊重科学,珍惜生命,努力与自然和谐共处。只有这样,当面对大自然那无常的挑战时,我们才能如同勇敢的战士,更加从容地应对,用我们的智慧和力量守护好我们赖以生存的家园,让类似唐山大地震这样的悲剧永远不再重演,让和平与安宁的阳光永远照耀在这片土地上。