转基因科普系列—常见的转基因作物都有哪些?

文章来源:静博士 头条号

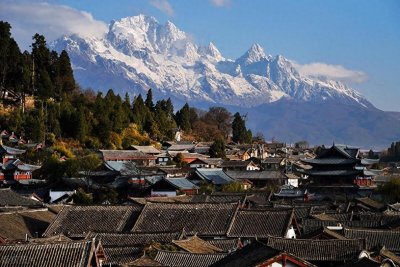

随着前几期的科普,大家对转基因也有了一定的了解。那么本期针对前几期中有粉丝提问,市面上买到圣女果和云南的甜玉米是否为转基因?等问题,我们来聊一聊目前市面上常见的转基因食品以及它们与传统品种的区别。

常见的转基因食品

1. 大豆

转基因大豆是全球种植最广泛的转基因作物之一。主要特点包括:

抗除草剂:能够耐受特定除草剂,方便农民进行杂草管理[1]。

高油酸:某些品种含有更高比例的油酸,有利于心血管健康[2]。

素材源自网络

我国当前大面积推广示范中,转基因大豆也已有种植,当前主要是以耐除草剂的性状为主。

2. 玉米

转基因玉米也是广泛种植的转基因作物。其特点包括:

抗虫性:能够抵抗某些害虫,减少农药使用[3]。

抗除草剂:类似于转基因大豆,便于杂草管理。

玉米我们已经多次提及了,国内几年前就开始试点种植了,主要是抗虫+耐除草剂的性状。

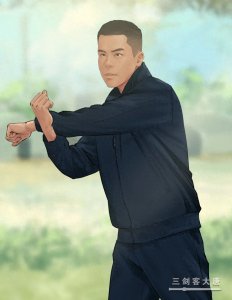

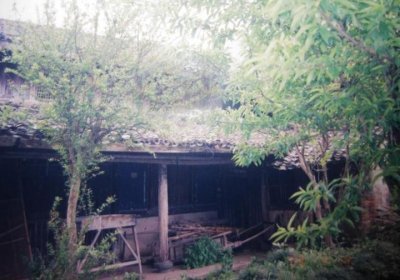

图为本人去年前往云南省农业农村部生物育种示范区所摄,仅右下角为转基因抗虫产品防治草地贪夜蛾效果非常好

3. 棉花

虽然棉花主要用于纺织业,但棉籽油也是食用油的来源之一。转基因棉花的特点:

抗虫性:减少了杀虫剂的使用,降低了生产成本[4]。

素材源自网络

我国从1997年开始商业化种植转基因抗虫棉,自主研发的抗虫棉份额,现在已经超过95%。转基因抗虫棉的应用,挽救了棉花产业,对促进我国棉花生产发展发挥了重要作用(数据来源:农民日报微博)。

4. 油菜

转基因油菜主要具有以下特点:

抗除草剂:便于杂草管理,提高产量。

改良油质:某些品种具有更好的脂肪酸组成[5]。

当前我们国家未有批准该油菜进行种植,相关信息较少。

素材源自网络

5. 番木瓜

美国夏威夷种植的大部分番木瓜都是转基因的,主要特点是:

抗病毒:能够抵抗番木瓜环斑病毒,大大提高了产量[6]。

素材源自网络

2017年4月,我国政府正式批准了美国夏威夷产的转基因抗病毒番木瓜的进口,但仅限于食用和加工,不得用于种植并需要有严格的标识。虽然获准进口,但由于我国本土番木瓜产量丰富,因此转基因进口番木瓜在市场上并不常见。

小结:除了当前以上提及的作物,其他均未有审批及商业化。所以当前大家买到的圣女果并不是转基因的;此外,当前的云南的甜玉米也不是的。

02 转基因食品与常规品种的区别

更详细内容请参考我之前发表的:转基因科普系列1:转基因技术 vs 传统育种

1. 基因组成

转基因食品:含有经过人工插入的外源基因,这些基因通常来自其他物种。

常规品种:基因组成是通过自然进化或传统育种方法形成的[7]。

2. 性状特点

转基因食品:可能具有抗虫、抗除草剂、抗病毒等特定性状。

常规品种:性状改良通常需要多代选育,过程较长[8]。

3. 农药使用

转基因食品:某些品种可以减少农药使用,如Bt棉花和Bt玉米。

常规品种:可能需要更多的农药来控制病虫害[9]。

4. 产量和稳定性

转基因食品:在某些情况下可能具有更高的产量和更稳定的表现。

常规品种:产量可能受环境因素影响较大[10]。

5. 安全性评估

转基因食品:需要经过严格的安全性评估才能上市。

常规品种:通常不需要特别的安全性评估[12]。

小提示:转基因产品仅是在常规品种上加入了“特定”基因,因此从外观上肉眼很难进行区别,最快速的方式可以使用特定的蛋白检测试纸条进行测试。其次就是室内的一些分子手段了。

图为中国种子公司的三价复合性状的先达901ZL玉米试纸条检测,具有高抗云南地区草地贪夜蛾,植株较为干净

结语

转基因食品和常规品种各有特点,它们的区别主要体现在基因组成、性状特点、农药使用、产量稳定性、营养成分和安全性评估等方面。随着科技的发展和监管的完善,转基因食品正在成为解决全球粮食安全和可持续农业的重要选择之一。

作为消费者,我们应该以科学、理性的态度看待转基因食品,关注权威机构发布的相关信息,做出明智的选择。同时,我们也期待看到更多的研究成果,以及转基因技术在农业领域的创新应用。

参考文献

[1] ISAAA. (2019). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2019.

[2] Clemente, T. E., & Cahoon, E. B. (2009). Soybean oil: genetic approaches for modification of functionality and total content. Plant physiology, 151(3), 1030-1040.

[3] Tabashnik, B. E., & Carrière, Y. (2017). Surge in insect resistance to transgenic crops and prospects for sustainability. Nature biotechnology, 35(10), 926-935.

[4] Qaim, M., & Zilberman, D. (2003). Yield effects of genetically modified crops in developing countries. Science, 299(5608), 900-902.

[5] Scarth, R., & Tang, J. (2006). Modification of Brassica oil using conventional and transgenic approaches. Crop Science, 46(3), 1225-1236.

[6] Gonsalves, D. (1998). Control of papaya ringspot virus in papaya: a case study. Annual review of phytopathology, 36(1), 415-437.

[7] Holme, I. B., Wendt, T., & Holm, P. B. (2013). Intragenesis and cisgenesis as alternatives to transgenic crop development. Plant biotechnology journal, 11(4), 395-407.

[8] Tester, M., & Langridge, P. (2010). Breeding technologies to increase crop production in a changing world. Science, 327(5967), 818-822.

[9] Klümper, W., & Qaim, M. (2014). A meta-analysis of the impacts of genetically modified crops. PloS one, 9(11), e111629.

[10] Finger, R., El Benni, N., Kaphengst, T., Evans, C., Herbert, S., Lehmann, B., ... & Stupak, N. (2011). A meta analysis on farm-level costs and benefits of GM crops. Sustainability, 3(5), 743-762.

[11] Newell-McGloughlin, M. (2008). Nutritionally improved agricultural crops. Plant Physiology, 147(3), 939-953.

[12] König, A., Cockburn, A., Crevel, R. W. R., Debruyne, E., Grafstroem, R., Hammerling, U., ... & Wal, J. M. (2004). Assessment of the safety of foods derived from genetically modified (GM) crops. Food and Chemical Toxicology, 42(7), 1047-1088.