中国90后科幻作家获雨果奖,刘慈欣为其颁奖!获奖作品揭秘→

作为第81届世界科幻大会的重头戏,

备受瞩目的2023雨果奖颁奖典礼

昨(10月21日)晚

在四川成都科幻馆雨果厅举行。

雨果奖17个奖项和

惊奇奖、北极星奖一一揭晓。

最受关注的“最佳长篇小说”颁给了美国科幻作家T.金费舍(T. Kingfisher)的作品《荨麻和骨头(Nettle & Bone)》。“最佳长中篇”和“最佳短篇小说”分别颁发给了肖恩宁·马奎尔(Seanan McGuire)的作品《溺水女孩之谜》和萨曼莎·米尔斯(Samantha Mills)的作品《兔子测试》。

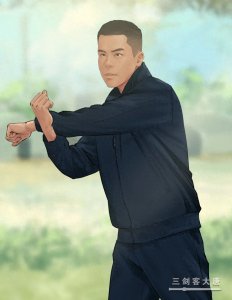

值得关注的是,本次雨果奖名单中,中国作品及人员获得的奖项类别丰富、人数众多,为历届之最。出生于1990年的中国科幻作家海漄的作品《时空画师》荣获“最佳短中篇小说”。

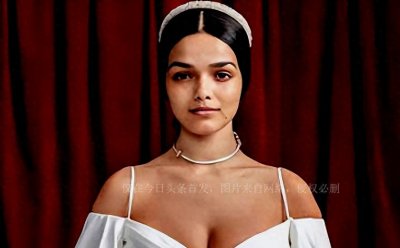

刘慈欣(右)为海漄颁奖

曾经获得过雨果奖的中国作家科幻作品包括刘慈欣的《三体》和郝景芳的《北京折叠》。昨晚,2015年的雨果奖获得者刘慈欣为海漄颁奖。

此外,中国科幻插画家赵恩哲获“最佳职业艺术家”。由中国幻迷河流、零始真共同创办的科幻粉丝杂志《零重力报》获得“最佳粉丝杂志”奖。

获奖者中有不少来自欧美多国的科幻名家,同时也不乏来自韩国、尼日利亚、越南等非英语国家的作品(人员)入围,充分体现了本届雨果奖的权威性和世界性。

作为全世界科幻界最高奖项之一,雨果奖被誉为“科幻文学界的诺贝尔奖”,是为纪念“科幻杂志之父”雨果·根斯巴克,由世界科幻协会所颁发的奖项。自1953年起,每年在世界科幻大会上颁发。据介绍,本届雨果奖在提名阶段有超25000部科幻作品及个人参与了提名,19类奖项共有114个入围作品(人员)。

21日,作家海漄接受了新京报记者的采访。

记者:你是什么时候知道自己入围雨果奖的,你认为自己的作品《时空画师》有什么特质,吸引了雨果奖的读者?

海漄:我记得那是一个傍晚时分,我看到一封邮件提示,点开查看后发现雨果奖入围了,实际上我之前对这个东西并没有期待。在我心目中,雨果奖的地位非常崇高,完全没有想到自己能有这样一个机会,这种不真实感现在仍然存在。

《时空画师》描写的主要是北宋名画“千里江山图”创作的前因后果,也包括绘制这幅恢宏巨制的神秘少年画家背后的故事。最初的灵感其实来自南宋另一幅名画,“骷髅幻戏图”。这是一幅画面诡异、与传统题材迥异的作品。当我得知这幅画与“千里江山图”都收藏在故宫时,就兴起了一个创作念头——写一个在故宫中发生的两幅名画交融的故事。

关于作品的特质,我一直追求传统文化和传统历史相关的内容,尽管有观点认为历史对未来是一个包袱,但我并不这么看。我觉得历史虽然很缓慢,但它一直在不断变化,从历史角度来看,我们今天所做的事情,以及未来所做的事情,终将有一天会成为历史。因此,我希望通过我的故事呈现这些特质,这些特质与生于斯长于斯的国家、文化息息相关,受到了潜移默化的影响。因此,我想将我们文化中的一些特质,如民俗和历史元素表达出来,这可能对评委和观众产生了触动。虽然各国文化不同,但人性上的东西是相通的,都可以有共鸣。

记者:这次世界科幻大会在成都举行,你来参会有什么感受?

海漄:这次大会的规格确实特别高,我来之前没有想到。尽管我参加的科幻迷活动不多,但我一直认为科幻迷相对较小众,即使举办活动,规模通常也较小。在成都,我的感受确实与众不同,成都把科幻当作一个产业来发展,国内其他城市都没有这种氛围,我认为这种氛围很好。包括我刚刚坐班车过来时,发现门口的一条路被称为科幻大道。对于科幻迷或科幻作者来说,这确实是一个最好的时代。

记者:你如何看待科技、科幻、科普三者之间的关系?

海漄:科幻既不属于科普,也不属于科学。科普和科学必定是科幻最基础的东西,如果科普和科学不存在,科幻也不可能存在。科幻相对于其他类型文学,从本质上来讲都是平等的,没有特别高人一等的地方。但是,为什么科幻的生命力会这么强?实际上,取决于我们的科学在不断发展,我们以科学为根基创作的科幻小说总会有新的出现。

科普需要将深奥的科学原理传播给普罗大众,这样有助于提升科学素养,扩大科幻小说的读者群和受众,这是一个基础。然而,科幻并不仅仅是科学,它还具有引导性作用。例如,我记得之前王晋康先生提到过,许多大学生看了他们的小说后,选择了生物专业,甚至包括我们现在举办的一些活动,很多年轻人对科学产生兴趣和向往,这些兴趣可能通过一部科幻作品产生。

我认为科幻作品最精髓的并非故事或科学原理,而是对科学的崇拜和向往。只要将这种崇拜传递下去,我们的科学和科普会不断发展。这一点相较于其他作品,我觉得更为丰满。

记者:你对当前中国科幻产业的发展以及对中国科幻的未来有什么预期?

海漄:我认为目前科幻产业爆发要素已经具备了,可能的差距就是临门一脚的契机,说不定流浪地球就是一个契机。现在产业上的很多东西其实已经比以前好很多了,包括科幻平台和后面产业化运行方面相比过去已经成熟很多,至少已经完成了从无到有的过程。

我觉得科幻的未来值得期待,我们可能正处于爆发前夜。我觉得并非每一部科幻作品的起点都要像流浪地球那么高,可能有很多先从低成本的小制作开始,逐渐形成一个产业。很多导演和作者愿意尝试这些事情,慢慢把产业做起来,在这些作品的基础上,会出一些精品。在市场上产生巨大反响的精品中,我们科幻作者应该更努力写出更好且能得到市场认可的作品。目前国内科幻作者在市场追求和认可方面仍然不够高,我觉得我们需要多加努力。

新民晚报(xmwb1929)综合央视新闻、新京报、成都发布

编辑:李星