民国双峰:陈寅恪与傅斯年(12)从北平到长沙(上)

1929年春末,中央研究院史语所已由广州迁往北平北海静心斋办公。傅斯年自搬来北平,除了统率史语所本部人马外,还跃马挺枪再展当年的风采与辉煌。

傅入主北大公开的名号是北大文学院历史系兼职教授,暗中的打算是借授课之机,发现有希望的学术研究苗子加以栽培,以便等其毕业后,拉入史语所,继续扩大阵营和声势。

想不到,傅之行动,引起了所内人员的高度关注与羡慕。几位资深研究员想到走南闯北,奔波努力,到头来还是穷书生一个,家中上有老下有小,靠自己的薪水难以维持体面的生活,倘在高校兼课,自可挣一笔薪金以补贴家用,于是跟风而上,纷纷在北大、清华和其他几所高校兼起课来。

所内主力干将如李济、董作宾、梁思永等人跑到大学校园授课,那些副研究员以下的诸位因无资格到大学兼课,便在迷蒙的京华烟云与外部精彩的物欲诱惑中,渐渐驰心旁骛、涣散放纵起来。

傅斯年一看这等情形,深感大事不好,立即召开所务会,鸣锣收兵,规定凡史语所专职研究员,必须在所里办公,不得在外面兼课,此项规定作为一项制度报中央研究院总办事处备案,任何时候、任何人都不得以任何理由相违背。

可是,这时的陈寅恪仍住在清华园并兼任清华中文、历史两系教授,面对傅斯年弄出的这个“霸王条款”,陈寅恪表示拥护但不服从,搞得傅斯年颇为尴尬与恼火。

二组组长赵元任一看陈氏不从,也拿出当年清华“四大”的派头,尾随陈寅恪之后对其不予理睬,傅斯年心有不甘却又无计可施。

据史语所研究员李方桂回忆说:当规定施行时,陈寅恪与赵元任都在清华担任了长期的课程,不便中途辞却,二人一定要在清华授课。

“他(傅斯年)不得已,为了请到这两位杰出的人才,只好退让一步。说,好!只有你们两位可以在外兼课,别人都不许!为了顾及某些特殊人才的特殊情况,他也只好不坚持他的原则了。”

不过,傅斯年要求已在北平郊外清华园定居的陈寅恪立即“改住北平,至少可以在北平每周住数日,以便从事上列(内阁档案)工作”。

傅斯年于两难之中,制订了陈赵二人在所外兼课的特例,令两位大师很有些过意不去,感激之情油然而生。作为投桃报李,陈赵二人也想方设法为史语所事业尽自己最大努力,以无愧于人。

赵元任原来家住城内,到史语所办公还算方便。陈寅恪在清华授课的同时,仍担任史语所历史组研究员、主任。

按傅斯年让其“改住北平”的要求和安排,陈氏除保留清华园新西院三十六号的寓所外,另在北平城内西四牌楼姚家胡同三号租赁了一处宽敞舒适的四合院,并把其父陈三立,连同本家大嫂从南京接来居住。

陈寅恪北平姚家胡同3号旧址 图片来自网络

有了城里城外的两处住房,且两处住宅房间墙上都安装了当时极为稀有的电话,陈寅恪开始比较从容地奔波于两地之间,除在清华授课外,大部分时间都在城里北海静心斋,带领史语所历史组人员如劳榦、徐中舒、李光涛等人整理内阁档案。

这年9月,傅斯年与陈寅恪筹划成立了“历史语言研究所明清史料编刊会”,除傅陈二人外,另聘史学大家朱希祖、陈垣以及年轻的学术中坚徐中舒为编刊委员,拟列了一个庞大的出版计划,历史组人员一边进行整理、分类、编目,一边刊布印行,将珍贵史料公之于世,取名为《明清史料》。

这是陈寅恪一生在生活上最舒心,精神上最得意,学术上最有创见的极盛时期。

1934年,傅斯年在致胡适的信中特别提到:

“若以寅恪事为例,则寅恪之职务,大事仍由其主持,小事则我代其办理。”

又说:“且寅恪能在清华闭门,故文章源源而至(其文章数目在所中一切同人之上)。”

可惜,好景不长,1931年“九一八”事变之后,日本占据东三省,中国的政治、文化中心逐渐南移。

1933年4月,遵照中央研究院总办事处指令,史语所拔寨起程,由北平迁往上海曹家渡小万柳堂办公,除少部分人员与内阁档案留守北平外,其他人员全部南迁。

陈寅恪不忍舍弃清华园的生活环境与学术氛围,没有随所迁移,仍留校任教,同时,改任史语所“专任研究员暂支兼任薪”(意为史语所只给一点薪金补贴,全部薪水由清华支付)。

这是陈寅恪与他所统领的史语所历史组共同相处了四年之后首次分别,此时,陈氏与历史组同人没有想到,这一别竟有了特殊的历史况味,当双方再次相聚的时候,已经不是在繁华的北平或上海,而是五年之后在硝烟弥漫、弹片横飞的西南边陲昆明城了。

1937年7月7日,日本军队经过长期密谋策划,终于开始了占领平津,继而征服整个华北和中国的侵略行动。

是日夜,早已占领北平城郊宛平与长辛店一带的日本军队,突然向卢沟桥龙王庙中国守军发起进攻,炮轰宛平城。中国守军第29军何基沣110旅吉星文团奋起抵抗,震惊中外的“卢沟桥事变”爆发,日本全面侵华战争由此开始,中国军民八年抗战的悲壮序幕随之拉开。

时在庐山的蒋介石,除接二连三地向宋哲元、秦德纯等第29军将领拍发“固守勿退”的电令,还分别邀请各界人士火速赶往庐山牯岭,频频举行谈话会及国防参议会,共商救国图存大计。

北京大学校长蒋梦麟、文学院院长胡适,清华大学校长梅贻琦,天津南开大学校长张伯苓、教务长何廉,中央研究院史语所所长傅斯年等一大批学界要人也应邀参加会议。

此时,平津两地各高校正逢暑期,被邀请到庐山参加会议的各大学校长、院长与著名教授,以及部分在外地的教职员工,由于远离平津,对战事进展消息难辨真伪,而混乱的时局伴着恐怖的谣言,如同风中的野火,在中国大地上四处流窜飞腾。

面对来自四面八方的消息,在庐山的蒋、梅、张等三校校长忧心如焚,坐卧不安,其情状正如梅贻琦所言:“实属肠一回而九折。”

为此,三校校长与学术界资深人士纷纷陈情,渴盼中央政府尽快做出决断,以挽救平津,挽救在水火中苦苦挣扎的高校和学界同人。

7月25日,日军已完成军事部署,大规模攻击平津的战争前奏——廊坊之战打响。第29军所部爱国将士奋起反击,敌我双方伤亡惨重。

7月28日夜,秦德纯、冯治安等第 29军将领,以及北平城防司令张维藩等高官大员,率部仓皇南撤。身后,甩下了一座正在沦陷的千年古城和沉浸在惊恐迷惘中的芸芸众生。

7月29日,北平沦陷。

就在北平陷落的同时,天津守军张自忠部接到命令,开始退却,日军趁机展开全面进攻。

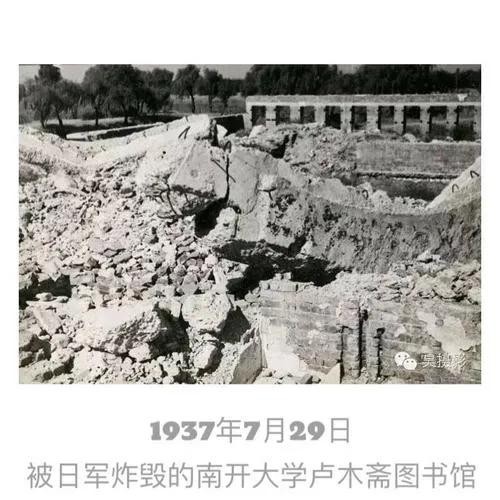

地处城西的天津南开大学突遭日军炮火猛烈轰炸,校园内的木斋图书馆、秀山堂、思源堂和教师宿舍区均被日军炮弹击中,顿时,楼塌屋倒,几十万册宝贵图书资料灰飞烟灭。

图片来自网络

紧接着,日军派出大股骑兵和数辆汽车满载煤油闯入校园,四处投弹,纵火焚烧。这所由著名教育家张伯苓等人创办,靠各界人士赞助,经过千辛万苦发展起来的中国当时最杰出的私立大学,在战火中顷刻化为灰烬。时已转往南京的张伯苓闻讯,当场昏厥,而后老泪纵横,悲怆不能自制。

当天下午,张伯苓强忍剧痛,以悲壮的语调和不屈的精神对《中央日报》记者发表谈话:“敌人此次轰炸南开,被毁者为南开之物质,而南开之精神,将因此挫折而愈益奋励。”

7月31日,也就是天津陷落,华北大部落入敌手之时,蒋介石约见张伯苓,以同样的悲壮与坚毅之情表示:“南开为中国而牺牲,有中国即有南开。”

蒋介石与张伯苓的谈话,给茫然四顾的平津教育界注入了一支强心剂,由此,增添了一份慷慨悲歌之气。

此时的日本人十分清楚,要彻底击垮一个民族,除动用武力在政治、经济、军事诸方面摧毁,更重要的是精神上的彻底征服。但“自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量,与日本争持于平津,此三校实为其中坚”。

所以,日本军国主义者决不会轻易放过平津高校和高校中的民族文化精英。事变前,他们就把平津等地高校作为重要征服目标而虎视眈眈的日本军队,口口声声要打断中国人的脊梁骨,让中国人彻底以日本人的意志为意志。

在这种骄横癫狂的意念中,日本军队终于将南开大学置于炮火之中,开始了精神上的征服。

在民族生死存亡之际,保护和抢救平津地区教育、文化界知识分子与民族精英,越来越显得重要和迫在眉睫。

由庐山转入南京继续参与国事讨论的北大、清华、南开三校校长及胡适、傅斯年等学界名流,日夜奔走呼号,与国民政府反复商讨如何安全撤出和安置各校师生。一时间,南京与平津高校间密电频传,共同为之出谋划策。

8月中旬,傅斯年以中央研究院史语所所长兼北京大学文科研究所副所长的身份,同北大、清华、南开等三所大学校长及学界名流反复商讨、权衡后,力主将三校师生撤出平津,在相对安全的湖南长沙组建临时大学,这一决定得到了南京国民政府的同意。

9月10日,国民政府教育部发出第16696号令,宣布由北大、清华、南开三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓等三人,为长沙临时大学筹备委员会常务委员,教育部代表杨振声为筹委会主任秘书(代表教育部次长周炳琳),筹委会成员每校委派一人,北大胡适,清华顾毓琇,南开何廉,此外,另有学界大腕傅斯年、湖南教育厅厅长朱经农、湖南大学校长皮宗石等,筹委会主席由教育部部长王世杰亲自担任。

9月28日,开始启用国立长沙临时大学关防,校务由三校校长及主任秘书所组织的常务委员会负责。

在此之前,由教育部发出的撤退命令已在平津三校师生中用书信和电报秘密传达。

早已心力交瘁、翘首以盼的北大、清华、南开三校教职员工和学生们接到通知,纷纷设法夺路出城,尽快逃离沦于敌手的平津两地,辗转赶赴湖南长沙——中国现代历史上最为悲壮的一次知识分子大撤退开始了。

由于这一决定是在时局激变的紧急情况下仓促做出的,因而,此次撤退实际上是一次毫无组织和秩序可言的慌乱大逃亡。

建校历史最为悠久的北大校园内,由于校长蒋梦麟、文学院院长胡适等名流均赴庐山参加政府会议,各项善后工作落在了北大秘书长、中文系教授郑天挺身上。

此时,一些骨气与民族气节都呈“五短身材”状的文人、学者纷纷“下水”,开始与日寇狼狈为奸,企图阻止师生南下,局势异常严峻。面对危局,郑天挺不顾夫人新丧,子女年幼,全部身心用于保护校产和组织师生安全转移中来。

11月17日,郑天挺与罗常培、陈雪屏、罗膺中、魏建功、王霖之、周濯生、包尹辅等北大教授,最后一批离开沦陷的北平,向南方奔去。正如罗常培所说:“北大残局就这样暂时结束了!”

在北大师生逃难的同时,清华、南开师生也展开了大规模的流亡,南开师生直接自天津码头乘船南下,但清华、北大师生就没有如此幸运了。

由于唯一的一条南下通道——津浦路被日军截断,必须乘火车由北平转天津再设法乘船沿海路南下,陈寅恪与大部分师生,正是沿这条线路开始了九年的流亡生活。

时为清华大学历史、中文两系合聘教授的陈寅恪,仍兼任中央研究院史语所历史组主任。

在此之前的七八年间,陈氏在学术研究上著述颇丰,教学上业绩辉煌,深得中央研究院蔡元培、朱家骅、傅斯年以及清华大学梅贻琦、叶企孙、冯友兰、朱自清、刘文典等双方大大小小主事者的赞誉和尊敬,亦深受学生们尊崇与敬爱。

由于陈寅恪的名声越来越大,不仅清华本校教授如朱自清、吴宓、刘文典与各系高年级的学生经常前来听课,远在城内的北大学生和年轻教员,也走出古城,穿越西直门,跑到离城几十里的西北郊外清华园“偷听”陈寅恪讲课。

据听过陈氏课的学生回忆,从北平城内到清华园,宛如一次短途旅行,颇费一番周折。沿途几十里全是一片接一片的农田,秋天青纱帐起,尚有绿林人士拦路抢劫,甚至不惜铤而走险,杀人越货。

前往听课的师生曾几次遇到拦路劫财的强盗,多亏每次都靠人多势众,手里又各自拎着木棍铁器等防身家伙,使对方不敢轻举妄动。

即使如此,北大师生也愿冒险出城,亲自聆听陈寅恪上课时那如同从天幕传来的梵音绝唱。

相对城内北大的遥远,近在燕京大学的学生与教员,则得天时地利之便,一溜小跑即可到达清华讲堂,先是喘着粗气,接下来屏息静气,美美地享受一顿免费大餐。

人云,天下没有免费的午餐,但在陈寅恪这里却是例外。当然,这套大餐是文化的、学术的、思想的、精神的,并非由“孔方兄”为主体组成的一团物质混沌。

据1930年入学清华,后留德十年,归国后由陈寅恪举荐于傅斯年进入北大东方语言文学系任教,许多年后头戴“国学大师”“学界泰斗”“国宝”等三顶桂冠的季羡林回忆说:

在清华读书的时候,“我旁听了寅恪先生的‘佛经翻译文学’。参考书用的是《六祖坛经》,我曾到城里一个大庙里去买过此书。

寅恪师讲课,同他写文章一样,先把必要的材料写在黑板上,然后,再根据材料进行解释、考证、分析、综合,对地名和人名更是特别注意。

他的分析细入毫发,如剥蕉叶,愈剥愈细,愈剥愈深,一种实事求是的精神,不武断,不夸大,不歪曲,不断章取义。

他仿佛引导我们走在山阴道上,盘旋曲折,山重水复,柳暗花明,最终豁然开朗,把我们引上阳关大道。读他的文章,听他的课,简直是一种享受,无法比拟的享受。

在中外众多学者中,能给我这种享受的,国外只有亨利希·吕德施,在国内只有陈师一人。他被海内外学人公推为考证大师,是完全应该的。”

又说:“这种学风,同后来滋害流毒的‘以论代史’的学风,相差不可以道里计。然而,茫茫士林,难得解人,一些鼓其如簧之舌惑学人的所谓‘学者’,骄纵跋扈,不禁令人浩叹矣。寅恪师这种学风,影响了我的一生”。

就在季羡林听课的这一时期,根据清华大学规定,教授月薪最高以400元为限,对所在学科有特殊贡献者,可超过此限,其人数不得超过全体教授总数的五分之一。

作为两系合聘教授的陈寅恪,属当之无愧的“特殊贡献者”,因而得以连年加薪。到1937年上半年,月薪已达480元,为清华教授中薪水最高者。一家人生活稳定,无忧无虑。

最令陈寅恪得意的是,他的父亲三立老人得以从南京迁到北平城内和儿孙辈家人经常见面,不再孤独。平时,城内与清华园两面家务都有仆人打理,省心省力,大事小事均可通过家中电话随时联络。

这时的陈寅恪讲课、读书、会客、散步,皆感舒心惬意,如处桃花源中,真正过上了俗世中所说的“幸福像花儿一样”的美满生活。

可却想不到,卢沟桥一声炮响,将其世外桃源之梦击得粉碎。

据《吴宓日记》载,7月6日晚7时,陈吴二人来到校内西园散步,“坐体育馆后球场,观晚霞”。觉大自然之美妙,人生之苦短。忽陈寅恪心中若有所失,默坐了一会儿,二人又谈起时局变化,感日本之汹汹,叹中国之落后,不禁黯然神伤。

意想不到的是,第二天夜里,卢沟桥畔就响起了枪声。自此,西天的云霓霞光被腾起的炮火硝烟所笼罩。

7月28日,北平西部一带战事激烈,当晚,第29军溃败后被迫撤退。此时,清华园不断传出可怕的消息,风闻日军已进入清华园火车站,于是人心惶惶,众皆逃避。

仍在清华园的陈寅恪与吴宓、叶企孙等紧急商量后,携家带口乘人力车急入北平城内西四牌楼姚家胡同三号寓所暂避。

正应了“福无双至,祸不单行”的古话,此时住在城内85岁高龄的陈三立老人已重病在身。

当卢沟桥事变发生后,面对山河破碎,生灵涂炭,日本军队咄咄逼人的凶妄气焰,三立老人忧愤不已,情绪低沉。无论家人如何劝慰,总是忧愤难平。

卧床期间,每有亲朋故旧前来探视,老人则艰难撑起病体,以低沉沙哑的声调问道:“时局究竟如何,国军能胜否?”

外传马厂国军大捷,老人特向来访亲友询问消息是否确凿。

当中国军队败退,有悲观者言称中国非日本人之对手,必弃平津而亡全国时,三立老人于病榻上圆睁二目,怒斥曰:“中国人岂狗彘不若,将终帖然任人屠割耶?”言毕,遂不再服药进食,欲以死明志。

从来访者得知平津沦陷后,老人伤心欲绝,大放悲声,曰:“苍天何以如此对中国耶!”延至9月14日,一代诗文宗师溘然长逝。

炮火连天中,老父的不幸弃世,对陈家可谓雪上加霜。时陈寅恪几个兄弟均在南方,因交通阻隔,一时难以赶赴北平奔丧,陈寅恪只得先行主办丧事。

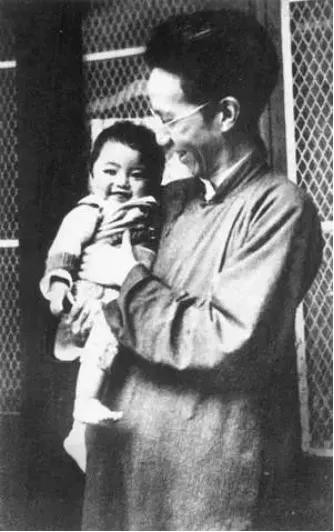

陈寅恪与女儿合影旧照 图片来自网络

9月23日,吴宓自清华园至城内姚家胡同陈宅参加三立老人祭吊。此时,北平早已沦陷,日军已进清华园,清华师生多数已躲避逃亡。

在陈宅,吴宓与陈寅恪商量逃难办法。吴宓不愿南下,欲留北平暂避读书,寅恪唯谓“春间日人曾函邀赴宴于使馆,倘今后日人径来逼迫,为全节概而免祸累,则寅恪与宓等,亦各不得不微服去此他适矣”。

也就是说,要想不当汉奸,做有辱人格与民族气节之事,就必须离开北平,远走他乡。

国恨、家愁交叠而来,陈寅恪急火攻心,导致视力急剧下降,不得已到同仁医院检查,诊断为右眼视网膜剥离,医生叮嘱及时入院手术治疗,不可延误。

陈氏听罢,犹豫不决。据陈寅恪女儿流求回忆:“记得那天晚上祖父灵前亲友离去后,父亲仍久久斜卧在走廊的藤躺椅上,表情严峻,一言不发。”

又说:“考虑到当时接受手术治疗,右眼视力恢复虽有希望,但需费时日长久。而更重要的是,父亲绝不肯在沦陷区教书,若在已陷入敌手的北平久留,会遭到种种不测。

当年,美延刚出生,流求八岁(应为九岁)。侧听父母严肃交谈反复商量,从大人的语句中,感觉出父母作出决定很慎重,也极艰难。

父亲终于决定放弃手术治疗眼疾,准备迅速赶赴清华大学内迁之校址。

此时,父辈四兄弟均已抵达,共议祖父身后事,在祖父逝世后刚满‘七七’尚未出殡时,于11月3日,父亲隐瞒了教授身份,携妻带女,离开北平,决心用唯一的左眼继续工作。”