从放羊娃到末代帝王:李从珂的传奇人生

一、引言

五代十国,这是一个战火纷飞、政权更迭频繁的乱世,恰似一幅波澜壮阔却又充满血腥与动荡的历史画卷。在这乱世的舞台上,各方势力你方唱罢我登场,英雄豪杰与权谋之士纷纷崭露头角,逐鹿中原。而李从珂,便是这一时期极具传奇色彩的人物之一。他的一生跌宕起伏,从一介平民之子到登上皇位,其经历充满了戏剧性与传奇性,不仅见证了那个时代的风云变幻,也在历史的长河中留下了深刻而独特的印记。那么,他究竟有着怎样的成长历程?又是如何在这乱世中书写自己的命运篇章呢?让我们一同走进李从珂的世界,探寻他的传奇人生。

二、出身微寒,命运转折

李从珂出身极为微寒,他本姓王,于唐光启元年(885 年)正月二十三日,出生在镇州平山的一个普通人家。自幼父亲便早早离世,他只能与母亲魏氏相依为命,生活困窘,常常食不果腹、衣不蔽体,小小年纪甚至还干起了放羊的营生,以此勉强糊口 。

命运的转折发生在乾宁二年(895 年),彼时还是骑将的后唐明宗李嗣源,率军路过平山。偶然间,李嗣源瞥见魏氏容貌出众,便将其掳走占为妾室。而年仅十岁的李从珂,也随之被带到李嗣源身边,就此成为他的养子,还被赐姓李,得名李从珂。谁能想到,这个放羊娃的命运,竟因这突如其来的变故,彻底改变了轨迹,开启一段全新的、波澜壮阔的人生旅程,一步一步踏入风云变幻的五代乱世纷争之中。

三、崭露头角,屡立战功

(一)随庄宗征讨立功

李从珂跟随李嗣源南征北战,在战场上逐渐崭露头角,以骁勇敢战而闻名遐迩,也赢得了晋王李存勖的称赞与赏识。

天祐十五年(919 年),李存勖与后梁的军队在胡柳陂展开了一场激战。彼时,两军杀得难解难分,都疲惫不堪,陷入了胶着状态。李从珂见状,挺身而出,护卫着李存勖奋力攻打土山,成功摧毁了敌军的精锐部队,这一关键举动使得后唐军队士气大振,重新振作起来,扭转了战场上的局势。庄宗李存勖因此对李从珂的英勇表现极为赞赏,认为他作战有功,对其更加倚重,李从珂也由此开始在军队中崭露头角,积累了自己的威名和声望 。

天祐十八年(921 年),李存勖在黄河岸边扎营,彼时正商议征讨镇州之事。而梁军则瞅准时机,率众进攻德胜。李存勖果断下令,派遣李嗣源与李存审共同抵抗梁军。李从珂在这场战役中也展现出了非凡的胆略和机智。当梁军退兵之际,他派遣了十几名杂军,巧妙地混在梁军队伍中一同退兵。待到达梁军垒门之时,他们突然发难,大声呼喊着杀敌,斩杀了数位梁军首级,随后大胜而归。庄宗李存勖得知此事后,欣喜不已,对李从珂的英勇行为更是赞叹有加,还特意为他置办了酒席,以犒劳他的战功,李从珂的威名也在军中愈发响亮 。

同光元年(923 年),李从珂的军事生涯迎来了又一个高光时刻。这一年的四月,他跟随李嗣源参与了袭击郓州的战役,在战斗中表现勇猛,为战役的胜利立下了汗马功劳。到了九月,庄宗李存勖在中都打败了梁朝大将王彦章后,立即决定紧急前往汴州,以求彻底击垮后梁政权。李嗣源担任先锋部队,李从珂则率领精锐骑兵紧紧跟随其后。在这场至关重要的奔袭战中,后唐大军日夜兼程,马不停蹄地向着汴州进发。而李从珂更是身先士卒,奋勇杀敌,率领着精锐骑兵一马当先,率先攻入了汴州城,为后唐的胜利奠定了坚实的基础。庄宗李存勖在战后慰劳李嗣源时,也不禁感慨道:“恢复唐室天下,皆汝父子之功。” 李从珂凭借着自己在战场上的赫赫战功,逐渐成为了后唐军队中的中流砥柱,也为自己赢得了更高的地位和声誉,为日后的发展奠定了坚实的基础。

(二)备受养父青睐

李从珂不仅作战勇猛,而且在关键时刻总能做出正确的决策,展现出卓越的军事才能和领导风范,因此备受养父李嗣源的喜爱和信任。

同光三年(925 年),李嗣源因奉命往北抵御契丹,考虑到自己的家在太原,便上表请求任命李从珂为北京内衙指挥使,以便能更好地照顾家人和巩固后方。然而,庄宗李存勖对李嗣源心存疑虑,担心他拥兵自重,因此对这一任命并不高兴,最终改任命李从珂为突骑都指挥使,派遣他前往石门驻守。尽管如此,李从珂并没有丝毫怨言,依然尽职尽责地坚守在自己的岗位上,为保卫后唐的边疆立下了汗马功劳 。

同光四年(926 年),魏州发生了严重的士兵叛乱事件,局势瞬间变得紧张危急起来。当时,李从珂正在横水,得知消息后,他当机立断,率领部下士兵迅速从曲阳、盂县出发,马不停蹄地直奔常山,与王建立会合后,立即渡河向南进军。一路上,他们克服了重重困难,日夜兼程,终于及时赶到了李嗣源的身边,与他并肩作战。李从珂的这一行动,不仅展现出了他对养父的忠诚和孝顺,也让李嗣源的军队声势大振,极大地鼓舞了士气,为平定叛乱发挥了重要作用 。

李从珂在战场上的英勇表现和在关键时刻的果断决策,使他在军队中赢得了极高的威望和声誉。他的每一次战功,都如同璀璨的星辰,照亮了他在乱世中崛起的道路,也为他日后的政治生涯奠定了坚实的基础,成为了后唐军队中一颗耀眼的将星。

四、风云突变,起兵反叛

(一)闵帝猜忌,矛盾激化

长兴四年(933 年),后唐闵帝李从厚即位,这位新君对功高权重的李从珂心怀忌惮,猜忌之心日益加重。他首先采取行动,解除了李从珂之子李重吉的禁军之权,将其调任为亳州团练使,使其远离京城这个权力中心;紧接着,又将李从珂已经出家为尼的女儿李惠明召入宫中,实际上是将其作为人质,以此来牵制李从珂。李从珂见儿子被外放,女儿被软禁,心中顿时明白皇帝对自己的猜忌已经到了极为严重的程度,不禁忧心忡忡,整日里都生活在不安之中,对自己未来的命运充满了忧虑 。

应顺元年(934 年)二月,李从厚在朱弘昭、冯赟等大臣的建议下,进一步实施 “换镇” 政策,通过枢密院下达调令,对凤翔、河东、成德、天雄四镇节度使进行易地调动,并派遣使臣监督执行。其中,李从珂被调离他经营多年的凤翔,改任河东节度使。李从厚此举旨在削弱各镇的实力,将权力牢牢掌控在自己手中,然而,这一决策却因未遵循朝廷规制下达制诏,引起了各节度使的极大不满和抵触情绪 。

(二)“清君侧” 之名举兵

李从珂深知自己的处境危险,一旦离开凤翔,前往河东赴任,便如同虎落平阳,很可能会被朝廷随意拿捏,甚至性命不保。于是,他召集部下众将帅官吏,共同商议应对之策。众人纷纷表示,闵帝年幼,朝政被朱弘昭、冯赟等奸臣把控,而李从珂功高盖主,如今被皇帝猜忌,被迫外出镇守,这无疑是凶多吉少。既然如此,倒不如奋起反抗,或许还能有一线生机 。

李从珂在部下的支持下,下定决心起兵反叛。他命李专美起草檄文,文中声称要 “清君侧”,声讨朱弘昭、冯赟等奸臣的恶行,呼吁诸道出兵协助自己,共同铲除朝中奸佞,恢复朝廷的清明与公正 。

朝廷得知李从珂反叛的消息后,立即任命王思同为统帅,率领各路军马前往征讨。一时间,风云变幻,一场激烈的战争即将在这片乱世的土地上拉开帷幕,李从珂的命运也由此走向了一个新的转折点,他将在这场战争中为自己的未来奋力一搏,而这场战争的胜负,也将深刻地影响着后唐的历史走向 。

五、哭赢帝位,登基为帝

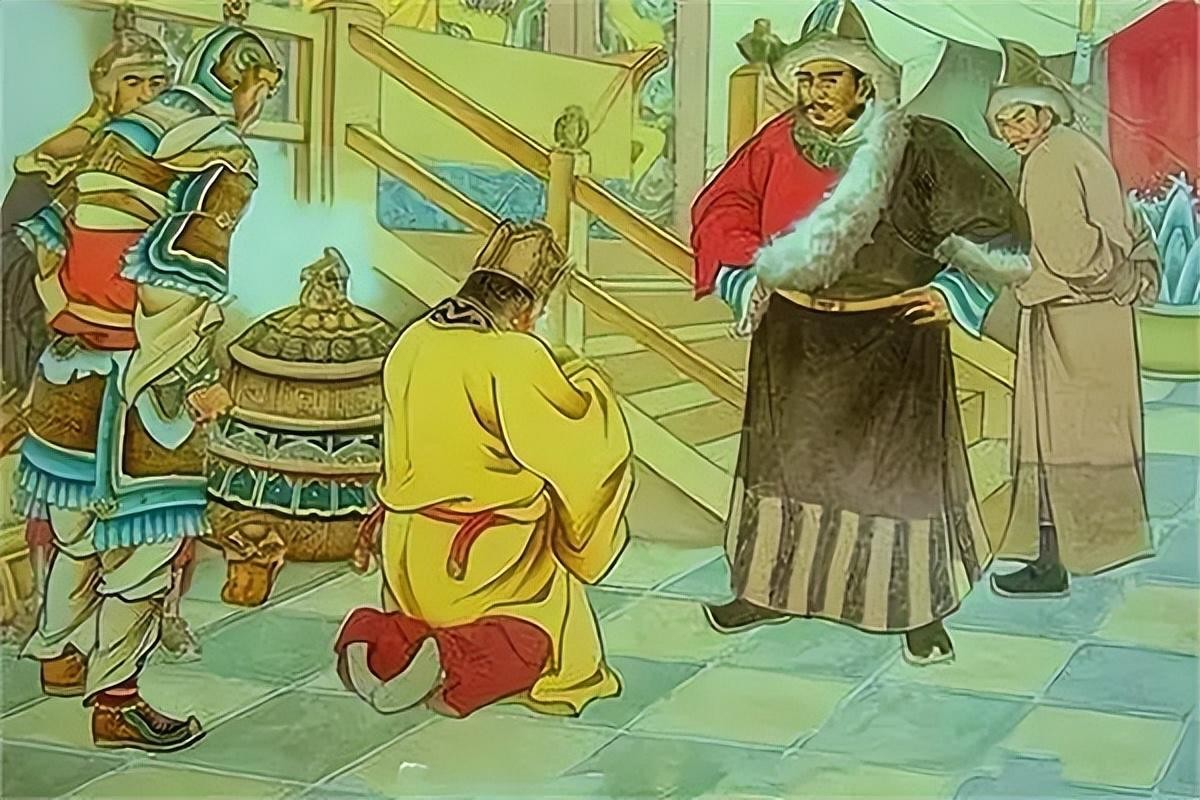

凤翔城被围日久,形势岌岌可危,李从珂深知自己已陷入绝境。在这生死存亡的关键时刻,他登上城头,面对着城下密密麻麻的攻城将士,不禁悲从中来。他缓缓脱下上衣,露出了身上那一道道纵横交错、触目惊心的伤疤,这些伤疤都是他多年来跟随先帝李嗣源南征北战、出生入死的见证。李从珂声泪俱下地哭诉道:“我自幼便追随先帝,历经大小数百战,在战场上从未有过退缩,身上的伤疤便是我为大唐江山社稷付出的证明。如今,先帝刚刚离世,皇上却听信奸臣的谗言,对我猜忌有加,我究竟有何罪过,要遭受如此的对待?” 他的哭声悲切而哀怨,回荡在凤翔城的上空,令闻者无不动容。

攻城的将士们看到李从珂身上的伤疤,又听着他的哭诉,许多人心中都不禁泛起了同情的涟漪。他们中的不少人都曾是李从珂的旧部,曾经与他一同浴血奋战,深知他的勇猛和忠诚。如今看到他被朝廷如此逼迫,心中的正义感和同情心被瞬间激发。就在这时,负责攻城的山南西道节度使张虔钊却心急如焚,眼看凤翔城即将攻破,他立功心切,全然不顾李从珂的哭诉,依旧严厉地催促士兵们继续攻城,甚至还斩杀了一些心生犹豫、驻足不前的将士。这一举动无疑是火上浇油,瞬间激起了众怒。士兵们纷纷调转武器,不再听从张虔钊的指挥,转而支持李从珂。

羽林指挥使杨思权见势,也果断率领部下倒戈,大声呼喊着要跟随李从珂 “清君侧”。其他攻城将士见状,也纷纷效仿,一时间,城外的军队发生了哗变,大部分士兵都投向了李从珂的阵营。李从珂就这样凭借着一场 “哭戏”,成功扭转了战局,化险为夷,从濒临失败的边缘一举转败为胜,开始了他的反攻之路。

李从珂在稳住凤翔的局势后,迅速整顿军队,挥师东进,直逼洛阳。一路上,他的军队势如破竹,沿途的各节度使纷纷望风而降,或是被他的威名所震慑,或是被他的 “清君侧” 之名所感召。而朝廷派出的后续军队,也在得知凤翔城的变故以及李从珂军队的强大声势后,军心大乱,不少士兵纷纷倒戈相向,加入了李从珂的队伍。李从珂的大军很快就逼近了洛阳城下。

此时的后唐闵帝李从厚见大势已去,惊慌失措之下,只得带着少数亲信逃离洛阳,前往卫州。然而,他的命运并未因此而改变,不久后便被石敬瑭抓住,并被献给了李从珂。李从珂在进入洛阳后,于应顺元年(934 年)四月初三,在宰相冯道等人的拥立之下,正式登上了皇位,成为了后唐的新皇帝,史称后唐末帝。李从珂的这场 “哭赢帝位” 的传奇经历,也成为了五代十国历史上一段令人瞩目的奇闻,被后世之人津津乐道,而他的命运也将在这皇位之上继续书写着新的篇章,只是这篇章中又将充满着怎样的风云变幻,却是无人能够预料的了。

六、治国困境,内忧外患

(一)赏罚难题,民心渐失

李从珂登基后,为了犒赏那些在战争中支持他的士兵,承诺了丰厚的赏赐。然而,他却没有充分考虑到国家财政的实际情况。当时的后唐,历经战乱,国库早已空虚,根本无力承担如此巨额的开支。但为了兑现诺言,李从珂不得不下令搜刮民财,这一举措无疑给百姓带来了沉重的负担,使得百姓生活更加困苦不堪。

百姓们对李从珂的这一行为极为不满,原本对新皇帝还抱有一丝期望的他们,此刻心中充满了怨恨。街头巷尾,民怨沸腾,百姓们纷纷指责李从珂的无道,认为他为了满足士兵的贪欲,不惜牺牲百姓的利益。这种民怨的积累,使得李从珂的政权逐渐失去了民众的支持,根基开始动摇,为日后的统治危机埋下了深深的隐患 。

(二)石敬瑭反叛,无力回天

李从珂与石敬瑭之间的矛盾由来已久,自李从珂登上皇位后,对石敬瑭这位手握重兵的大将便心存忌惮,时刻提防着他。而石敬瑭也深知李从珂对自己的猜忌,为了自保,他暗中扩充势力,与李从珂之间的关系愈发紧张,犹如一颗随时可能引爆的炸弹,一触即发 。

清泰三年(936 年),李从珂决定采取行动,削弱石敬瑭的兵权,他下诏将石敬瑭从河东节度使调任为天平节度使,试图以此来消除潜在的威胁。石敬瑭接到调任命令后,意识到自己的处境危险,若不反抗,必将任人宰割。于是,他毅然决定起兵反叛,并向契丹求援。石敬瑭深知契丹的实力强大,为了换取契丹的支持,他不惜割让燕云十六州,并向契丹皇帝耶律德光称臣、称子,这种卖国求荣的行为虽然遭到了许多人的唾弃,但也让他获得了强大的外援 。

李从珂得知石敬瑭反叛后,立即派遣张敬达率领大军前去征讨。然而,石敬瑭在契丹的支持下,势力大增,唐军在战场上逐渐陷入了被动。张敬达的军队被石敬瑭和契丹联军围困在晋安寨,形势危急。李从珂心急如焚,亲自率领大军前往救援,但在途中,他却听闻石敬瑭与契丹联军的强大声势,心中不禁胆怯起来,最终竟然裹足不前,不敢与敌军正面交锋 。

前线的唐军将士们见皇帝如此畏惧,顿时士气低落,人心惶惶。而石敬瑭和契丹联军则抓住时机,发起了猛烈的攻击,唐军防线瞬间崩溃,士兵们纷纷四散逃窜。李从珂见大势已去,无奈之下,只得率领残兵败将退回洛阳。此时的他,陷入了深深的绝望之中,曾经的雄心壮志早已消失殆尽,取而代之的是无尽的悔恨和无奈 。

七、自焚玄武楼,王朝落幕

石敬瑭在契丹的支持下,一路势如破竹,直逼洛阳。李从珂的军队在石敬瑭和契丹联军的强大攻势下,节节败退,早已溃不成军。洛阳城也陷入了一片混乱之中,百姓们惊恐万分,四处逃亡,大街小巷弥漫着绝望的气息。

李从珂深知自己已无力回天,大势已去。他看着眼前的这一切,心中充满了悔恨和无奈。曾经的雄心壮志,如今已化为泡影;曾经的荣耀与辉煌,也即将随着后唐的灭亡而消逝。在这最后的时刻,李从珂做出了一个令人痛心的决定。他带着太后、皇后、儿子以及传国玉玺,登上了玄武楼。

站在玄武楼上,李从珂望着洛阳城的方向,泪流满面。他的心中或许在回想着自己的一生,从一个放羊娃到成为皇帝,这一路走来的艰辛与坎坷;又或许在感叹命运的无常,如今却落得个国破家亡的下场。楼下,御林军将士们纷纷跪倒在地,苦苦哀求他突围出去,重整兵马,与石敬瑭决一死战。然而,李从珂却万念俱灰,他知道一切都已经无法挽回。

最终,李从珂命人在玄武楼下放火,熊熊烈火瞬间燃起,照亮了整个夜空。李从珂及其皇族成员,就这样在大火中结束了自己的生命,后唐王朝也随之覆灭。李从珂的一生,充满了传奇色彩,他的崛起与陨落,也成为了五代十国历史上一段令人唏嘘不已的故事,让后人在回顾这段历史时,不禁感叹世事的变幻莫测和命运的无情捉弄。

八、结语

回顾李从珂的一生,犹如一场波澜壮阔却又充满悲剧色彩的历史剧。他从微寒的出身起步,凭借着自身的勇猛与智谋,在乱世的战场上屡立战功,一步步走向权力的巅峰,成为了后唐的皇帝,其崛起之路充满了传奇色彩和奋斗的艰辛。然而,登上皇位后的他,却未能逃脱命运的捉弄,陷入了内忧外患的困境。赏罚不当导致民心渐失,与石敬瑭的矛盾最终引发了致命的叛乱,使得他辛苦建立的政权摇摇欲坠,最终走向覆灭,自己也落得个自焚身亡的悲惨结局。李从珂的故事,是五代十国那个乱世的一个缩影,反映了当时政治的动荡、权力的纷争以及人性的复杂。他的一生,让我们看到了在乱世之中,一个人的命运是如何被时代的洪流所裹挟,即使曾经辉煌一时,也难以抵挡历史的车轮滚滚向前。他的故事也引发我们对历史兴衰、权力斗争和人性善恶的深刻思考,为我们展现了一幅生动而又真实的历史画卷,让后人在回顾这段历史时,不禁感叹世事的无常和命运的多舛。